宮城県出身の竹森祐子さんは、生まれ育った仙台から遠くはなれた、福岡県みやま市の地域おこし協力隊に着任しました。文化の異なる土地からの移住者であり、かつシングルマザーでもある竹森さんは、活動にあたって障壁になりそうな周囲との“違い”をものともせず、その境界をパワフルに切り開いてきました。協力隊1年目ながら、主たる業務の山荘運営にとどまらず、地域の農業課題に領域を広げ、これまで多くの地元農家や企業とコラボ。また、隣町、隣県の農家や協力隊とも積極的に関わり、協力者を増やし続けています。

そんなエネルギーあふれる竹森さんに、移住に至った経緯や、任期後の生業づくりへの試行錯誤について伺いました。

震災をきっかけに、農家を模索する

私は生まれも育ちも仙台で幼稚園の時に、宮城県沖地震という大きな地震がありました。その時にブロック塀が倒れて、火事が起きて、いっぱい人が亡くなりました。そのあと、東日本大震災のときは、津波が自宅のすぐ近くまで押し寄せ、同僚も亡くなりました。当時私は仙台の駅ビルで設備監視の仕事に携わっていて、地震が落ち着いた後、駅の屋上から海の方を見たら、こう、真っ黒でブワーッてなってて。それが後から津波だったというのがわかりました。あの時感じた音や匂いや寒さ、それから真っ暗い中、知らない人と声をかけ合いながら2時間半かけて歩いて家まで帰った経験は、もう二度と味わいたくないと思って。

それから、食べ物も問題になりました。福島第一原発の事故の後、当時まだ小学校4年生だった息子のことを考えて、放射性物質を浴びていない野菜を探すうち、自然栽培の野菜に興味を持ちました。そこで、WWOOFという仕組みを利用して、いわゆるウーファーになりました。山梨とか和歌山の農家さんに手伝いに行き、自然栽培をされている方の考え方を聞いたり、生活を体験したりするうち、「農家として生きる選択肢があるんだ」と実感しました。宮城で農家と言えば、先祖代々の農家を継ぐだとか、実家が農家じゃないとできないっていう感覚だったので、「新規就農ってできるんだ」っていう気づきがあったんです。

九州とのご縁

2021年に、みやま市の隣、福岡県八女市のキウイ農家さんに、1週間滞在する企画がありました。国の中山間地域への新規就農や移住者促進の施策で、そのキウイ農家さんがたまたま参加されていたんです。そこで、私含め全国から5人の女性が滞在しました。すごくいい農家さんで、よそから来た方を受け入れてくださる“ウェルカム感”が強かったんです。それに、農家さんに「ここはめったに地震ないよ」って言われたことで、それなら九州に住んでもいいかな、と思いました。そこから毎月、有給休暇を使って、飛行機で仙台と八女を何往復もしました。当時は博多駅の外にも行ったことがないぐらい、福岡空港に着いたら八女に直行していました。そんな生活を、2023年まで繰り返していました。

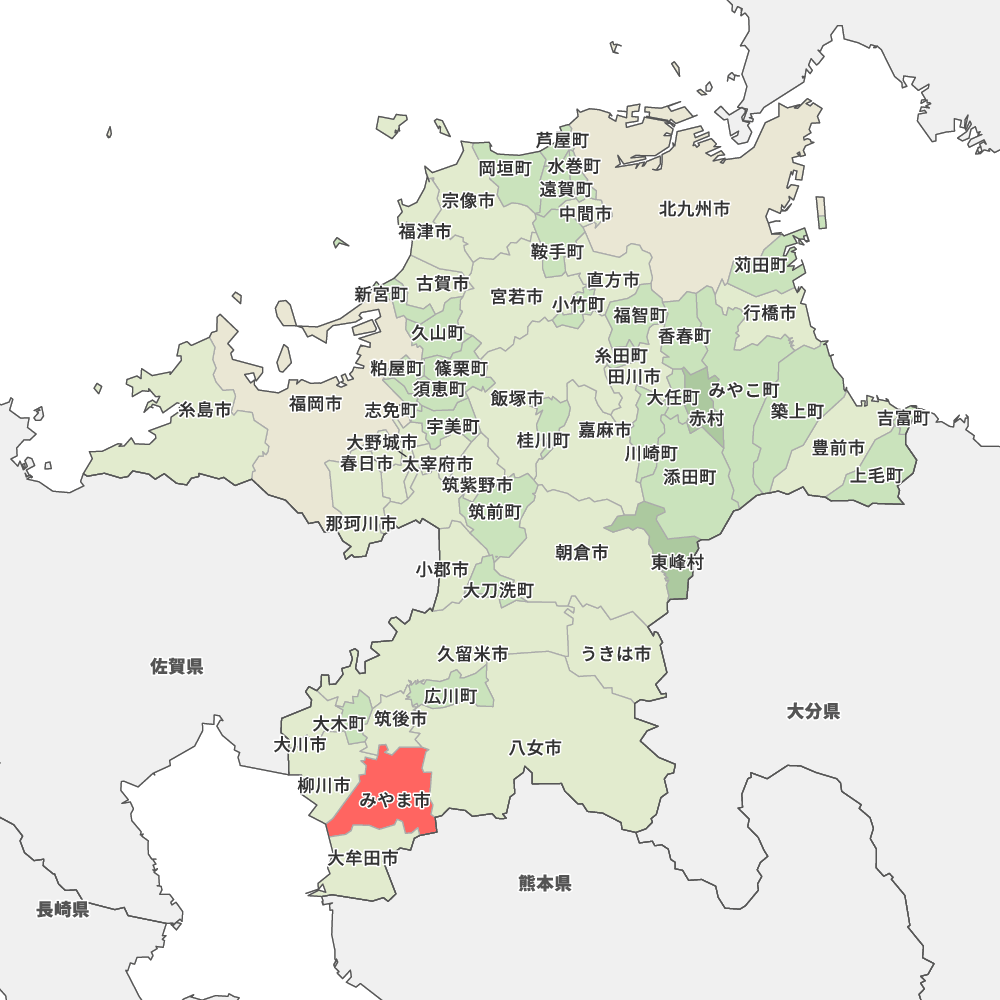

その次に、八女市の隣のみやま市で、農家さんを2週間お手伝いする企画があったとき、初めてみやま市を訪れました。みやま市の風景は、平野が広がっていて、すぐ隣に有明海があって、出身地の宮城県と似た景色だと感じました。そのときたまたま、みやま市農林水産課の職員さんが、「今度協力隊の募集があります」って教えてくれて、軽い気持ちで応募したところ、採用していただきました。

みやま市は地震が少なく、安全であるというのが私にとっては大きな長所ですね。実際にみやまに来てから、先日、震度4の地震があった時は、住んでる方々がびっくりして家の外に出たとおっしゃってて。仙台では日常程度の震度でしたが、こちらではそういうものなんだ、と驚きました。

移住して感じた違い

移住してみて感じたのは、まず気候の違いです。私は寒いのは得意なんですけど、暑いのは苦手で、そこだけ乗り越える必要がありましたね。九州の夏はすごく暑いんですけど、協力隊のミッションとして勤務している山荘は山の上なので、ちょっと涼しくて、過ごしやすいです。それに、宮城にいるときには、雪で道路が凍って滑るのがすごく嫌でしたが、それが全然ないのはいいですね。人とのコミュニケーションでは、言葉は2021年から頻繁に通っていたおかげで理解でき、移住してからは困ることもなく過ごせています。

また、気候が温かいところなので、山に生えている山菜でとりあえず食料を確保できます。今、清水山荘というところのスタッフとして勤めているんですが、タケノコはガンガン掘らないと、どんどん敷地を占領するほどなので、掘って茹でて食べて、皆さんに配っています。そのほかにもゼンマイやワラビ、その他食べられる葉っぱをちぎれば、天ぷらにできます。その点ではお金がなくても、とりあえず生きていけますね。

困るといえば、醤油が甘いこと。それから、虫が大きいこと。あと、車を運転して初めてわかったのですが、車間距離が短くて、しょっちゅう追突事故が発生するんです。近すぎる距離感は困りますね。あとは、賃貸で住む物件が少ないです。古民家や中古住宅は購入ばかりで、そもそも物件が少ないので、家賃も落ちないみたいですね。なので、移住したいと思っても、住むところを探すハードルが高いなと感じました。

現在の生活

私は今、古民家に賃貸で住まわせてもらっています。とりあえず、協力隊の任期がある3年間だけでも住めるようにと、持ち主の方に頼み込んだんですけど、なかなか貸していただけず。物件をまわって、ようやく3件目で貸していただけることになりました。

古民家は、夏はクーラーがいらないし、扇風機すらつけないですね。夏は、家に帰って玄関入ると、「はあ、涼しい」って感じます。逆に冬は寒くて、玄関から外出ると、「はあ、あったかい」ってくらい。石油ストーブが必須なので、仙台から持ってきた大きい石油ストーブを焚いて快適に過ごしています。

協力隊のミッションである清水山荘では、山荘に関する業務のすべてを担っています。予約対応、電話対応などの接客。あと、リネンの発注や、清掃もやります。また、山荘に新しくカフェがオープンしたので、そちらに関する色々な困りごとの解決もします。あとは、設備対応。例えば、水が出なくなったとか、虫が出たとか、フィルターが詰まったら清掃とか。私は前職でホテルやオフィスビルなどの設備管理や、清掃から警備までの統括管理もしていたので、やってきたことがそのまま活かされています。

農業への関心

そもそも古民家を借りたのは、家庭菜園をしたかったからなんですが、敷地が700坪もあって。実際には、10畳ぐらいしか草刈りもできず、頻繁にやろうと思ったらもっと狭くなるので、家庭菜園は諦めました。

代わりに、隣の八女市の農家さん指導のもと、昨年から10人ぐらいで田んぼを借りました。先日もそこで田植えをしたり、畑を指導していただいたりしています。ほうれん草の種まきはWWOOFの時にお手伝いしたことがあって、「なんで種子がこんな手裏剣みたいなトゲトゲの形なんだろう」と思っていたんです。今年、初めてほうれん草の花を見たんですが、花がトゲトゲだから、種もトゲトゲなんです。私も知らないことがいっぱいなのに、スーパーにしか行ったことがない人だったら、もっと知らないことばかりですよね。

そうした農作業を通じて、農家に対する国の施策に違和感を持つようになりました。例えば、現在の備蓄米の放出など、急な施策の変更があったときは、単価が農家さんの苦労に見合わない額になってしまいます。また国は、農業の大規模化や株式会社化を推進していますが、そうじゃなくて、自分が食べるものは自分で作れるような環境が増えていかないと、日本の食環境とか、消費者の意識も変わらないのではと感じています。

農家さんが作物を作るまでにどんな過程や思いがあるのかとか、それに対して作物の値段は適正なのかってところに、これまで食べるだけだった人たちが、もうちょっと気が付いてほしい。「私、何も知らなかった」と気づきを得るきっかけを、協力隊として、なんらかのイベントでできたらなと考えていました。

農家と消費者をつなぐ、畑で行うイベント

そこで、先日3月末に、セロリ畑のイベントを企画しました。まず畑に行って、セロリを1株狩って、それをキムチにつけます。さらに、みやま市にはセロリを六次産業化しているショップさんがあるんですが、そこのセロリサンドとセロリスープも食べます。また、JAの方に来ていただいて、セロリの知識についても説明してもらいました。セロリって、他の葉物野菜と違って、植えてから収穫まで6か月もかかる作物なんです。また、みやまのセロリはえぐみがないんですが、そのために土作りを頑張っていらっしゃるという話も、JAの方に説明してもらいました。

博多・佐賀・熊本などから来てくれた参加者の皆さんは、セロリ畑を見てめちゃくちゃ感動されていました。説明を聞いた参加者の方が、1株だけじゃなくて「もっと欲しいです」って追加料金を払って、たくさん持ち帰ってくれたり、その様子がSNSで拡散されたりしました。そのSNSを見た市役所の方からも、「この間やったセロリのイベント、すごく良かったみたいだね」って、褒められました。

このイベントは、一次産業を六次化して頑張っているみやま市での取り組みを伝えたくて、企画したものです。イベントではセロリ農家さんの苦労も伝わったし、セロリの美味しさも伝わった。そのおかげか、リピーターになった方が後日「またセロリを買いに来ました」ってSNSで投稿してくださったり、それがJAのセロリ部会の方たちにも伝わったりもしました。そうすると、大変だったけどやって良かったなって思えたし、すごく励みになりました。

来年からは、他の作物も消費者の方とつなげていけたらなって思います。ほかの一次産業の農家さんもすごく頑張ってらっしゃって。キウイとかみかんは、同じ品種でも、作る農家さんによって味が違うことも知ってほしいです。

昨年、みかん狩りイベントも山荘で行いました。その時は、みかん狩りのほか、即売会のような感じで、他の農家さんが作ったみかんも用意しました。博多からバスで来たお客様に、ぜひ食べ比べてくださいって試してもらったら、「本当に違いました!」って意見をいただいたんです。作る人によって味が違うと、買う人も楽しみになるのかなと思います。「〇〇さんのキウイ」「□□さんのみかん」という風に、違いも含めてお買い求めいただけたら嬉しいです。そういう声がみやまの農家さんに伝わったら、また励みになるんじゃないかなってすごく考えています。

みやまでゆったり過ごす時間を提供したい

今お世話になっている合同会社コクヨウさんは、Tシャツなどにプリントをする会社なんですけど、社長のお兄様がみかん農家をされています。コクヨウさんは農業法人の資格も取られるほど積極的な会社さんなんですが、そんな社長に声をかけていただいて、4月はコクヨウさんのほか、観光協会さんとも初コラボで、タケノコ狩りをしました。タケノコを狩ったら、それをコクヨウさんの大きな釜で茹でてもらい、茹でる間に竹を切って、お椀とお箸を作る。自分が作ったお箸とお椀で、タケノコ汁とタケノコご飯を食べるというイベントをコラボしました。ここでは、大人も子どもも含めて参加者35名ぐらいが、真剣に汗だくで作業されていました。「竹切れません!」とか、「小刀初めてです!」とか言いながら、楽しそうに削ってらっしゃいました。食事もおかわりまでして食べてくださって、イベントも成功に終わりました。

ただタケノコ狩ってさよならというイベントじゃ、やっぱり寂しいですよね。タケノコ狩りだけじゃなくて、実際に食べてもらって、楽しんでもらいたい。それに、みやま市の売りって静かなところなんですけど、この良さは、地元の人はなかなか感じてないみたいで。イベントを通じて、みやま市にゆったりできる場所があるっていうのを知ってもらえれば、また来てもらえる。それが大事だっていうことをすごく感じました。

コクヨウさんの社長は女性で、スタッフも全員女性という面白い会社です。例えばお子さんが小さかったら「時間が短くても、自分ができることをできる範囲内で働けばよい」っていうふうに、女性を応援する姿勢があります。そのほかにもみやまでは、女性がすごく頑張ってらっしゃいます。シングルマザーながら、駅前のチャレンジショップに出店されている方がいたり、農家さんたちも、女性だけの団体を立ち上げて、昔からイベントやられていたりします。それでも女性たちは、いまだに風当たりが強いようなんです。今は男の人の影に隠れがちでも、周辺の地域や協力隊とコラボしていくことで、打破していければいいなと思います。

近隣とのコラボも加速

同僚の農林水産課の協力隊は、清水山荘に3名おりますが、今年は、違う課に新しく2名女性の方が着任され、みやま市の協力隊は合計で5人になりました。そこで今年は、他の課ともコラボして何か企画ができないかなと思っています。

近隣の市町村とは雇用形態が違うので、その違いによってもできることが異なります。昨年2024年度はクリスマスマルシェっていうことで、ご夫婦でドイツから八女市へ移住し、協力隊をされている方々とコラボしました。ドイツ人の旦那様がサンタ服を着て“リアルサンタ”になったという話を聞いて、「ぜひ、みやまにも来てください」ってお願いしました。

3年後の生業づくりに向けた「種まき」

この3月に協力隊を卒業された先輩は、鍼灸師の資格を持っていらっしゃったので、みやまで起業されて、なんとか生業にされています。私自身は現在52歳で、もし自分が3年後みやま市に残れて起業するとしたらどうしようか、と考えているところです。協力隊制度をみやま市が続ける限り、若い方が着任してきた時に支えてあげられるような場を作れたらなって思っています。

着任2年目の現在は、どうやったら自分だけの生業につなげていけるかなってことで、奮闘しています。去年の4月には、キムチの商業資格を取りに講習行ったり、先月も京都に行って、韓国の伝統菓子のライセンスを取るために勉強したり。あと、キムチアカデミーっていうのがソウルにあるんですけど、キムチ仲間の人と韓国に行ってお免状をもらいに行きました。

ちなみに前職に比べると、現職は半額以下の手取りです。この間通帳見たら、貯蓄額がやばくて。ちょっと真剣にアルバイトしようかなと考えています。一応、副業は可能なので、生活のためにもうちょっと農家さんのアルバイトを増やそうかと思っています。

この間は高菜農家さんに手伝いにいきました。高菜って本当に作業がピンポイントで、晴れた4~5日で全部刈って、納品してしまうんです。なのに、買取り単価がすごく安い。高く買い取ってもらえないんだけど、伝統野菜だから作り続けないといけない。これってどうにかならないのかなと考えてしまいます。

また米農家さんの話では、大規模化するためのトラクターには何億もかかるそうです。近年のトラクターは全自動で、GPSで勝手に動く機種があるそうです。でも、それにするためには田んぼを大きくしないといけない。そういう大規模にして機械貧乏になるような方向性じゃなくて、もっと小規模にして、みんなが気軽にできるようにした方がいいんじゃないのかなって感じています。例えば、田んぼ付きの家があって、そこでみんなで田植えしたり、野菜作りしたりできるようにする。それのサポートを農家さんがやったり、自治体とか国から補助金を出したりすることができれば、成り立つのではないでしょうか。

農家さん自身、「補助金がないと、とてもじゃないけど農家を続けられない」と言っていました。そういう現実も、消費者の方は知らないまま、値上げだけを見て、高くなったと騒いでいる。農家の現実を知ったら、その値段も決して高くないんです。ほうれん草1袋100円という値段のほうが、おかしいんです。

そうした矛盾は、勉強会やイベントを通じて、やっぱり自分で体験することで、やっと理解できます。農家さんも、こういう現状を消費者に知ってもらいたいし、消費者の方にも、間に仲卸を入れずに食べてもらいたい。でも農家さんだけでは、忙しすぎて回らないんです。いちご農家もナス農家も、ずっと延々作物のことだけ考えなきゃいけない。農業体験ですら、受け入れ側の農家さんが忙しいとできない。じゃあ、私が一緒に行ってやればいいのではと思うのですが、一体どこからお金が出るんだというのが問題になる。市役所にもその提案をしたのですけど、今のところ、具体策としては動いていません。

先日、熊本県で行われた農泊や有機栽培のイベントに参加させていただいたんですけど、熊本ではそうしたイベントが盛んですよね。農泊に関することとか、農薬を使わないでどうやったら農業を続けられるのかについて、関心がある人が積極的に議論しています。でも、みやま市にはまだそれがない。隣の八女市では有機栽培の就農も事例がありますが、みやま市での新規就農といえば、JAの研修生になるか自費で土地を調達するかで選択肢が少ないようです。

1年間みやま市で活動してみて、地域性や現状がわかってきました。自分の生業をどうするのかを考えたときに、今は種を蒔く時期だと思います。今年は協力隊として2年目に突入したので、もうちょっと加速して、蒔いた種に水あげたり、新しい種を蒔いたりしなくちゃいけないっていうのは、ひしひし感じています。

人間の生きる時間はおおよそ100年と決まっています。いつか死ぬとわかってるんだったら、興味があることは知りたいし、やりたいことはやりたい。なので、健康第一で、やりたいことはとりあえずやって、会いたい人には会って、食べたいものを食べてから死ぬってことで、そういう軽い気持ちで移住もしてみました。今後も軽い気持ちで、とりあえず誘われたら拒否しないっていうモットーで行こうかと思っていたら、残高がやばい!(笑)ちょっと今そこに向き合っています。