徳島県那賀郡那賀町は、徳島県南部に位置する広大な自治体です。その中のひとつ「木頭地域」での暮らしに惚れ込んだ川人弥生さんは、2016年に移住して以来、9年にわたりこの地での暮らしを楽しんでいます。

地域の人に言わせれば「何もない」田舎の集落も、川人さんにとっては宝の山。何よりの魅力は、昔ながらの知恵が今も生活に根付いていることだといいます。失われつつある暮らしの知恵を受け継ぎながら、集落支援員としても支援の在り方を考えてきた川人さん。ベテラン移住者の視点から、活動の経緯や今後の方向性についてお話しいただきました。

(記事公開日:2025年11月4日 )

理想の暮らしを求め、木頭地域へ

――川人さんは、集落支援員という制度をどのように知ったんですか。

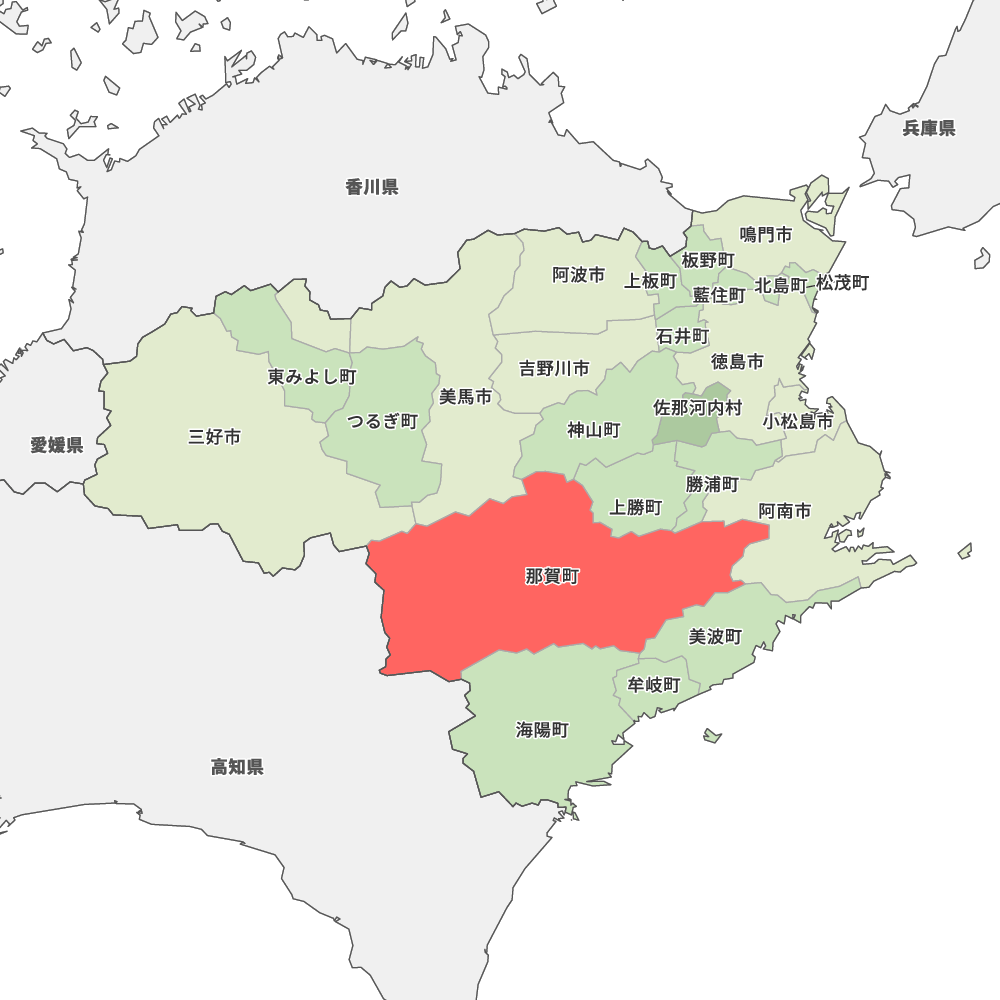

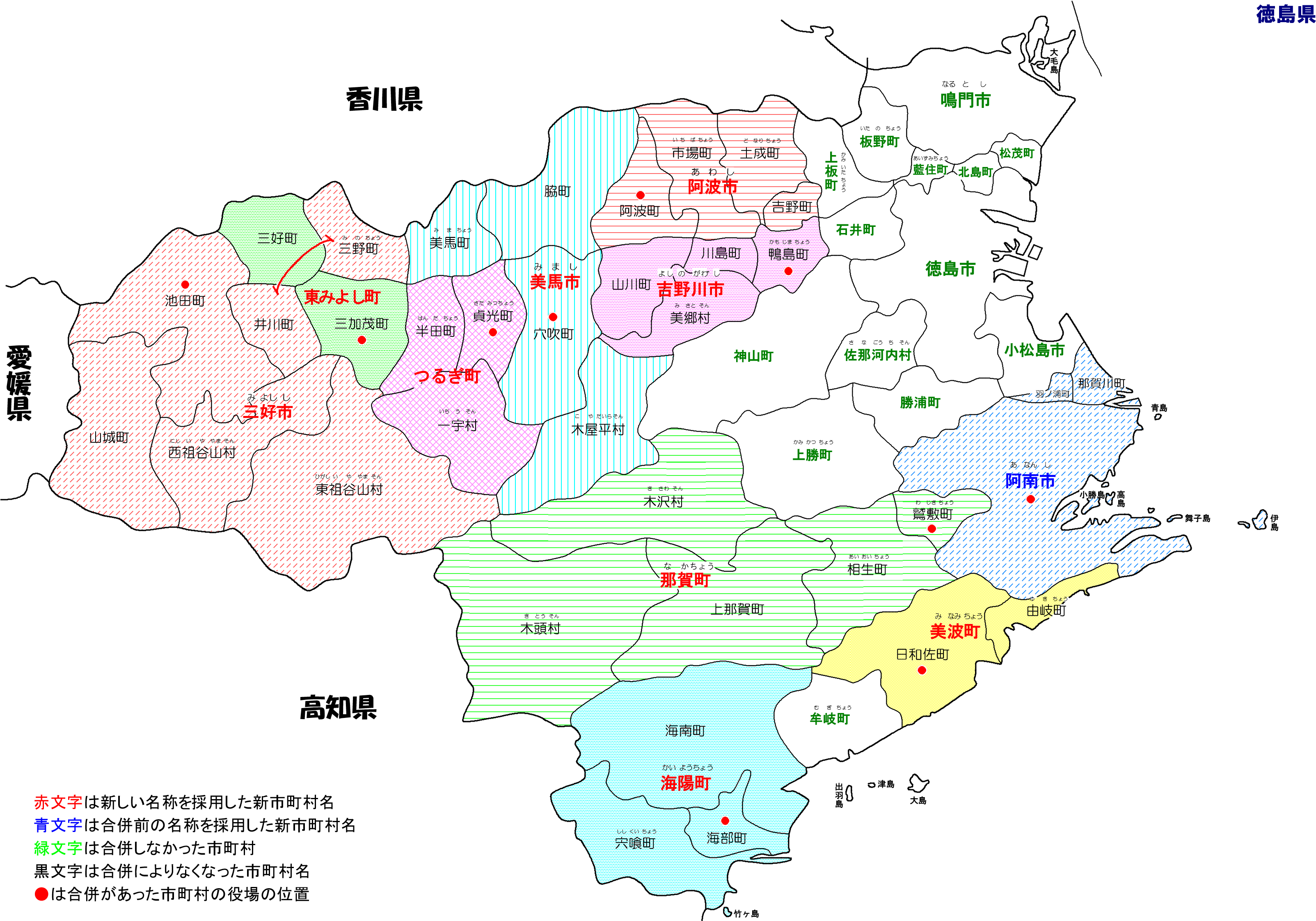

もともと2016年から地域おこし協力隊として、3年間木頭で暮らしながら働きました。那賀町は5つの町村が合併した、淡路島ぐらいの大きさの、けっこう広い地域です。合併したとはいえ昔の旧町村でカラーが全く違うので、協力隊もそれぞれのエリアで活動していました。

卒業後の話になったとき、同じ総務省管轄で集落支援員という制度があることを、当時の課長が教えてくださり集落支援員を設置してくれたんです。

――2016年当時は、今ほど地域おこし協力隊制度も有名ではなかった時代ですね。

そうです。私が入った時は2期目で、そもそも協力隊がどういう制度で、どのような活動をするのか、まだあまり周知されていませんでした。なので地域の方に、「なんちゃないのに、何しにきたんじゃぁ。」と言われることが多く、私がなぜ木頭に来たのかという説明をたくさんの地域の方に話をした記憶があります。今はだいぶ馴染んできた印象ですね。

協力隊の前の仕事は、「自然の家」とか「交流の家」という、子どもたちが野外活動などで利用する社会教育施設で働いていました。4年ぐらい勤めた頃、暮らしと仕事のバランスがうまくとれなくなり、お金があっても時間がないという状況に違和感が出てきました。そんな頃、たまたま木頭へ移住した方と繋がったんです。木頭の暮らしの話を聞いて「木頭の暮らしは合いそうだけど、まずは木頭に来てみて考えたほうがいいと思うよ」と言われ、まずは木頭へ行ってみよう!と思いました。

仕事を辞めて、数ヶ月間、日本の暮らしを知りたくて日本中を車で旅しました。北は北海道、南は屋久島へ。その中で、まず初めに木頭に行ってみたんです。結果、1回目の印象が強烈で、その後木頭へは合計4回ぐらい行きましたが、季節ごとに風景が違うし、行くたびに自分が欲しいものがいっぱい見つかって、「ここで暮らしたらどれだけおもしろいんだろう」って惹かれたんです。でも、仕事しなきゃ生きていけないから、仕事ないですかって言ったら、「ちょうど地域おこし協力隊という枠があるから、それで来たら」と言われて。自分の今までのキャリアが活かせ、自分の興味を深掘りできる協力隊の仕事があって、ほんとうにタイミングが合ったんだと思います。

――木頭を一目で気に入ったというのは、雰囲気とか空気が合ったということですか。

私は昔の暮らしの道具とか暮らしの知恵に興味があって、特に、おばあちゃんの知恵が大好きなんです。現代はウェブメディアが当たり前になって、二次元で情報をすべて得られた気になりますよね。でもやっぱり、地域の方のそばで一緒に体験しながら立体的に学ぶ機会にはすごく惹かれます。もともと社会教育に携わっていて、体験教育の大切さや力を痛感していたので、「本物から学びたい」という思いが強いんですね。と同時に、木頭で暮らす子どもたちにもその本物の体験を提供したいなって。

木頭を最初に訪れた時に、前任の協力隊の方が「釜炒り茶づくりワークショップ」をやっていました。地域の方のお宅にお邪魔して、そこのおばあちゃんたちと一緒にお茶づくりをしたんです。木頭では釜炒り茶といって、自分たちが1年間飲むお茶を自分たちで作る文化があります。5月初旬頃の茶の木の新芽を摘んで、大きな鉄の窯で炒って、蒸して、揉んで、干して、発酵はさせずに一斗缶に入れ、家で飲む一年分のお茶を保存するんですよ。でも、私たちにとってはそもそもお茶って、買うものじゃないですか。そしたらおばあちゃんたち曰く、「木頭は昔っから、家族で茶摘んで、わぁんくで飲む一年分のお茶を作りよるんぞ」とか「もう今は家族が少のうなってそんなにいらんけんど、昔は家族が多かったけんの。5月の初めは毎年茶作りよるのぉ。」って言って。私にとっては、自分で食べるものをちゃんと作り出して保存するというのが、結構ズドーンって印象に残って。まさに、そんなことを知りたかったんです。

一緒に釜炒り茶を作った場所も、鳥の声が聞こえたり、初夏の景色がすごくきれいなところでした。私は田舎育ちなので、その時の気持ちを思い出して、もう、木頭のひと、もの、ことに、心を鷲掴みにされた感じですよね。自分が欲しかったものが、木頭にいきなりあったんですから。

生活の知恵を受け継ぎまくった協力隊時代

――協力隊時代は、どんなことをされたんですか。

協力隊の時は、暮らしの知恵を地域の人から直接学ぶことをしていました。釜炒り茶のシーズンが来たら、地域の方のお宅を何軒も巡ってお茶の作り方を教えてもらったり、山菜採りでは収穫から調理、保存の仕方まで学んだり。その中で、地域の子どもたちに木頭に残るこの知恵を還元できないのはもったいないと思いました。ちょうど当時は放課後子ども教室のような場がなかったので、放課後や長期休暇に地域の人から体験を通して学べる場を設け、地域の子どもたちが集まって来るようになりました。大工仕事が得意なおじさんからノコギリを使った木の切り方を学んだり、石臼を使って炒った大豆を挽いてきなこを作ったり、こんにゃく芋からこんにゃくを作るなどのおばあちゃんの暮らしの知恵を教えてもらったり、色々やりました。

ある時、「田んぼをやってみんか」って言われました。私は全く田んぼの経験がなかったのですが、「お米づくりを通して、地域の方と一緒に民具を使いながら、暮らしの知恵を地域の子どもたちに伝えることができるかもしれない」と思って、お米づくりをやることになりました。民具好きが高じて、民具を使えるおばあちゃんたちと「民具を使ってお米を作ろう」という企画をしたら、地域の方がたくさん集まってくれました。小学生も休日や夏休みに田植えや田んぼの生き物観察等に参加してくれました。地域の人に関わってもらい、私も民具の使い方を学び、子どもたちも楽しみながらやるという企画は、3シーズンぐらい続きましたね。

田んぼでのお米づくりには暮らしの知恵がいっぱいあるんです。自分たちで植えて、収穫したお米を羽釜で炊いて食べるだけじゃなく、藁でしめ縄を作るとか。「作り出したものでゴミになるものはなくて、暮らしにちゃんと全部使うことができる」ということを伝えるのも大事だなと思って、そういう機会をたくさん設けました。とはいえ、たぶん子どもよりも、自分が一番楽しんでいましたね。

――川人さん自身が楽しんで活動していたんですね。お話を伺っていると、木頭にはよそから来た人を受け入れてくれる風土があるんでしょうか。

暮らしはじめて最初の頃はやっぱり、「若い子が何もない場所になんで来たんじゃ」みたいなことを言われましたね。とにかく、「なんちゃない」と地域の方は言うんですけど、「いやいや、なんでもあるよ」って私は思っていて、地域の方にも言い続けたんです。私が「お茶を自分で作るのってすごいよ!私たち、お茶は買うもんと思ってたよ」と言うと、皆さん最初は「お茶作りはみんなしよるぞ。あたりまえぞ。」という反応でした。なので、私が日々何に感動しているか、何をおもしろがっているのか、月1回の回覧板で手作り新聞を発行し、地域の皆さんへ向けて発信しました。みんなが当たり前に見ている新緑でも、私はすごくきれいだと思ったとか。そうしていたら、私が何に惹かれて木頭へ来たのかを理解してくれる方が増えてきました。

加えて、老人クラブとか、グランドゴルフの集まりとか、地域の人が集まるところに行って、地域の方に顔を知ってもらい、色々と話をしたりしていると、だんだん、「あの姉ちゃんきたな」みたいな感じで知ってもらえるようになっていきましたね。どんな人か分かってきたら皆さん気さくで優しくて、さらに色々教えてくれるようになりました。

「よろず焚き付け屋」としての集落支援員

――現在、6年目の集落支援員としては、協力隊時代と同じような活動を引き続き行っているんですか。

ちょっと切り口を変えましたね。協力隊の時はどちらかといえば、自分の興味を突き詰めて、子どもたちと体験活動をしてきました。一方で集落支援員になってからは、少し地域を俯瞰して見るようにして、いろんな物事が起きている中のニーズを地域の方と直接お話するなどしてリサーチするようにしています。ざっくり言うと、木頭の「ひと・もの・こと」を繋ぐ役割ができるんじゃないかと思っています。

今活動しているのは、「移動事務所」といって、毎週できるだけ木頭内の地域の方が集まる色々なコミュニティに参加して、一緒に体操したり料理したりしています。ただただ一緒に過ごして、ふと出る困り事を拾って、その相談に乗ったりする感じですね。スマートフォンの使い方がわからなすぎるとか言われたら、「それ私できるわ」等、私にできることであれば対応したり、場合によっては「役場に相談してみたら」と解決につながる場所へ繋いだりするとか。ちょっとした暮らしの困り事を解決したり、いろんな事象を解決につないだり、時には自分がやりたいことと地域が望むことが重なる部分を形にしてみたり、そういった感じで、間に入る存在でいます。

――地域の人のやりたいことって、具体的にどんなことですか。

例えば、みんなで料理作って食べたいけど、買い物や注文が面倒だという場合。高齢になってくると、体力的にも年齢的にもだんだんとできなくなってきたり、億劫になることが増えたりするみたいで。そんな時、ちょっとサポートをすることでできることもあったり、事が進むこともあったりするんです。私がまず何を作りたいのかを聞いて、「畑にはあれがあるけど、これは買わなきゃいけない」と言われたら、必要なものをリストアップして注文しておく。すると、動き出したりするんですよ。人によっては、ちょっとそばで一緒にやるだけでやる気になる人もいれば、もう少し事務的なことをやってほしいなと思っている人もいます。でも、そういったことを口に出して言える人もいれば、言えない人もいたり。一概にこうすればいいという、教科書みたいに決まったマニュアルがあるわけではないので、人が集まる場に自分が行って、地域の方から感じる温度感で動くようにしています。「この人にはこんなサポートをすれば物事がより進みやすくなるのではないか、やりたいと思っていることができるのではないか」って探ったり、私にできることで、私がやったらいいのかも、と感じることをしています。

――よろず屋的焚きつけ屋なんですね。木頭の中ではちょっと特殊な立ち位置にいつつ、なくてはならない存在になっているわけですね。

そう言っていただけたら、そう思っていただけていたら嬉しいです。

行政サービスの隙間を、小さな点で埋める

――そもそも木頭地域は、那賀町の中ではどのような地域なんですか。

那賀町には5つの地域があります。鷲敷という地域が中心地で、あとの4つの地域は、鷲敷よりも面積が広く、森林が多いです。木頭地域はその中の最奥で人口は現在900人台です。でも最奥だからこそおもしろいものが残っているんですよね。

たとえば、毎年7月に行われる「木頭杉一本乗り大会」が開催されています。一本乗りとは、かつて木頭の林業において、川を使って木材を下流地域へと運搬する手段でした。その文化を受け、年に一回、杉の丸太に乗ってどれだけ下れるかを競う大会があります。そのお祭りの時期は、観光客が100人ぐらい来るんですよ。私が来た年は、かつて林業で一本乗りをされていた方が乗っていて、そのおじいちゃんは、絶対落ちないんですよ。大会では、体力のある若い子もいるし、サーフィンが得意な人とかも自信満々で乗るんですけど、すぐ落ちちゃいます。やっぱり、当時一本乗りを仕事にしていた方はすごいなって思いますね。

他にも、木頭の最奥の北川地域では、北川農村舞台公演が開催されています。人形浄瑠璃をはじめ、地元住民で構成されている劇団があり、私も仲間に入れてもらっていて、1ヶ月半の間、週2回ほど仕事終わりに劇の練習をしているのですが、セリフを覚えたり等、結構大変でした。練習中ああした方がいいとかこうした方がいいとか、意見のぶつかり合いが起こったりもしますが、それでもいざ本番を迎えると、最終的にはいつもまとまって、形になるんです。北川は木頭の中でも最奥なので、より「チームで何かしよう」という力が強い印象があります。「楽しいことせんか」って言ったら、「よっしゃよっしゃ」って、酒飲みながら、楽しく集まる世代がまだいるというか。だいぶ高齢になって、もしかしたら昔よりも勢いがなくなってきているのかもしれないけれど、それでもそういう時間を大事にしていて、楽しんでいて、地域を盛り上げよう、守ろうという思いを持った人たちが多いのかなと思いますね。

――普通の山奥のイメージより、かなり活発な印象ですね。活動を伝えている方は、やはり高齢なんですか。

劇では主役の方が70代、その他の役は60代、50代、40代ですね。最近は、子どもも参加しています。

木頭の子どもの数でいえば、今、木頭にひとつだけある小中一貫の学校「木頭学園」の全校生徒が、25人ぐらい。こども園には12人ぐらいいます。まだ0人の学年はないんですが、あとちょっとで0になることもあるかもしれない、という感じです。

でも今回、移住者の方が出産されて、なんと出生数が3になりました。3って数字はすごいことだと思っていて。木頭では、早い段階で子育て支援のサービスが一度中央へ集約していたんです。那賀町の中心にある子育てサービスは、木頭から車で通おうとすると、小さい子どもを連れて約1時間運転しないといけない。当事者のお母さんに聞くと、「初めての子育てで、子どもがギャーギャー泣く中、子連れで1時間も運転するのは不安」だと。

なので今回、集落支援員の活動の一つとして、子育て支援サロンを2回実施しました。社会福祉協議会にも積極的な方がいるので、一緒に組んで。私も集落支援員としての活動費をいくらか持っているんですけど、役場に企画書をしっかり出せば、ちゃんと許可してくださるんですよ。もし役場自体が動くとなると、議会に通して、予算とって、となるので、どうしても時間がかかるし、今後の継続的な活動も視野に入れて動くため、一時的な動きに対して大きな動きを作り出すには難しい部分もあります。それに比べれば協力隊や集落支援員の活動費って、機動力があります。一時的に必要な、ちょっとした行政サービスの隙間を埋めることにも使えるんだというのを、今回実感しました。

――総務省のお金には、議会を通さなくてよいという利点があるんですね。

そうなんですよね。年度の大きなくくりの予算に関しては、年度が始まる前に、しっかりと予算を組んで議会に通す必要がありますが、一つ一つの活動に関しては、その予算内で企画を組めば、活動費は比較的使いやすいように感じています。

行政の大きなサービスがあって、その隙間を小さな動きで足りない部分を補えるのが集落支援員かな、となんとなく思っています。そういう意味では、動ける部分って結構あるかもしれません。集落支援の役割については、総務省のホームページにあるものの、地域のカラーで具体的に何をするかは変わると思うんですよね。自分の中で、なんとなく「繋ぐ」というキーワードを掲げて動いてはいたんですけど、今年やっと、全体がつかめてきました。やりながら自分で「集落支援とは」をずっとと問い続けるみたいな感じですね。

公と私のハイブリッド

――木頭地区で9年目を迎える川人さんは、今後どうされるんですか。

実は私、3年前ぐらいに移住者の人と結婚したんです。結婚して、仕事も木頭にあるので、しばらくはここだなとは思っています。やっぱり、楽しいんです。居心地がいいから、出ていく理由がよっぽどない限り出ていかないだろうね、という話はしていますね。

最近は、木頭のお年寄りから受け継いだ知恵を、一人でできるようになるために頑張っています。今まではずっと一緒にやってもらっていたんですけど、いずれは聞けなくなっちゃうから、事前に鍛えなきゃと思って。わかったつもりでも、やってみたら案外わかってないことが多いんですよね。

最近、地域防災も話題に上がるんですが、木頭には地域防災のしくみがもうすでにあるなって思うんです。羽釜とか火を使う暮らしがまだ残っているので、視点を変えるだけで、防災になる。もちろん、水かお湯があれば簡単に食べられるアルファ米の防災食などの知識も大事ですけど、昔ながらの暮らしの知恵に防災のヒントがあるので、そういった部分も子どもたちに受け継いでほしいですね。「あそこに水が湧いてたな」「あそこに食べ物生えてるな」「保存食がばあちゃんちにあったな」「あそこは薪風呂だな」とか、そういう視点もおもしろいなと思っています。

私たちって、携帯の充電とか、電気がないと困る!と思うけど、木頭のお年寄り世代は、そんなことにはビビらないんですよね。停電したら、「停電しとるけんな、くろうてなんちゃできんけんの、寝るんよ」って言って、夕方6時ぐらいから寝ますからね(笑)。

これはここで暮らしてきて抱いた印象なんですけど、今は舗装された道路があり、ものや人の移動が容易にできるようになったけど、昔は道路は未舗装で、山を越えて移動していたこともあり、木頭って都会から文明が入ってくるのにタイムラグがあったように感じています。なので、民具を使って牛を引いていた人など、かつて民具を使って暮らしていた方がまだご存命で、今で言う、「生きる力」が強い人たちがたくさんいるんです。ただその力は、今の現役世代がうまく受け継げてなかったりするんですよね。例えば梅干し作りも、「全部ばあちゃんがやってくれてたから、私は働いてばかりで何も受け継いでない」という方もいます。だから、その世代がいなくなると、一気に知恵が失われてしまうような気がしていて。

――そうなると、川人さんしかいなくなりますね。

「生き字引きを目指せ」と言われました(笑)。まぁ、田舎ならではの、色々と見えてしまう近すぎる関係もやっぱりあって、それはしんどいなって思う時もあるんですけど、総じていい方が勝っています。毎日木頭で暮らしていて楽しいなって思いますね。

今後は、仕事として、公のお金でやることと、プライベートで楽しくやることを分けて動きたいと思っています。具体的には、最近木頭のお店がどんどん閉まっているんですよ。空き家が増える一方で、木頭には木頭の暮らしを楽しんでいる若者もたくさんいる。なので、例えば仲間内で1軒空き物件を所有し、そこでアンテナショップとか、古本屋とかをはじめてみる。みんなのできることを少しずつ集めて、副業程度にできないかなと思っています。

私の仕事は公のお金で動いているので、色々フィルターがかかるじゃないですか。でもプライベートでは、人に迷惑をかけなければ比較的自由にできます。そういう趣味みたいな感じで、地域を盛り上げられればなと思います。やっぱり次の世代のことを考えると、働きながらでも、少しずつ今からできることをやりはじめないと、急には変われないなと思って。なので、集落支援員の仕事としてやるのか、プライベートでやるのか、「どっちでやるとよりおもしろいかな」で分けて考えてみるようにしています。

実は最近、なんとなく若い人たちが動き出しはじめている感じがしています。今、地域の方が年を重ねるにつれ、古き良きものに加え、新しい風のようなものも入ってきている雰囲気があります。若者が出るタイミングが徐々に来ているような気がするんです。若者同士が水面下で繋がって、おもしろいことを少しずつでも企画しておけば、いざという時に動けるのかなと思います。ちょっとわくわくしてきましたね。

――いずれ木頭の生き字引となるであろう川人さんのプライベート活動も本当に楽しみですね。人口減少の世相の中、希望が持てるお話をありがとうございました。