東海大学教養学部芸術学科の近藤真由先生は、音楽療法を扱うゼミを運営しています。ゼミでは「脳イキイキ音楽療法」という、主に高齢者向けの取り組みのほか、病院などでも音楽療法を行う活動を行っています。

東海大学では今年度より、音楽療法士資格が取得できるわけではなくなったにも関わらず、ゼミの学生たちは、積極的に、かつ、楽しみながら音楽療法を行っているとのこと。そこには、一体どんな魅力があるのでしょうか。近藤先生にお話を伺いました。(記事公開日:2025年10月2日)

近藤 真由 先生

東海大学教養学部芸術学科 准教授

研究内容:音楽の力で、誰かを、社会を、元気にする

音楽が人間の身体や心に与える影響を研究しています。そして、それら音楽の力を使って、対象者が今よりも健康や幸せになることを目的に、病院や施設などで療法活動を行っています。

日本音楽療法学会認定音楽療法士。日本音楽療法学会評議員。日本音楽心理学音楽療法懇話会理事。

単著として「音楽の力で脳トレ 自宅でカンタン 脳イキイキ音楽療法」。

音楽療法を自由に楽しめるゼミ

――先生は、なぜ音楽療法の道に進まれたんですか。

元々ピアノを習っていて、高校で音楽科に入りました。でも、そこの雰囲気がドロドロしていて、嫌になっちゃって。自分の演奏技術を高めることよりも、もっと人の役に立つ仕事がしたくて、当時は看護師にも憧れていました。一方で、高校の音楽科は理系の授業が少なく、そこから看護学部を目指すのは無理だろうと思っていました。そんな時、音楽療法という仕事があることを知りました。自分が好きな音楽を使って人の役に立てるなんて、「これしかない!」と思い、目指しました。

それから、東海大学に入学しました。4年生の卒論で胎教に興味を持って、総合大学なので医学部の産婦人科の先生に指導していただき、妊婦さんに協力いただきながら、卒業研究をさせていただきました。そのとき「もう少し大学院で研究してみれば」と言っていただいて。大学院から医学系に進学することもできるということを知って、医学部の大学院に進学し、研究を続けました。

大学院卒業後は、研究員や非常勤の時代を経て、現在に至ります。

――現在の東海大学教養学部芸術学科には、音楽、美術などの専門分野があると思いますが、その中からどういった学生さんが先生のゼミにいらっしゃるんですか。

教養学部芸術学科は、もともと「音楽学課程」「美術学課程」「デザイン学課程」という、3つの課程に分かれていました。2025年3月に卒業した学年までは、音楽学課程の中に音楽療法を専攻する学生が所属していました。これまで東海大学は日本音楽療法学会の認定校だったので、音楽療法士の資格取得が目指せるので、そのための実習が主でした。

現在は学部の改組改編があって、3課程が廃止され、芸術学科がひとつになりました。カリキュラムが変わったことで、資格の認定校からは外れました。このため、現在の学生たちは資格を取るためではなく、ゼミの活動として音楽療法を行っています。

――資格が取れないということは、逆に言うと、純粋に音楽療法に興味がある学生さんがいらっしゃるということでしょうか。

そうですね。こちらとしても今までは、どうしても資格に必要なカリキュラムに縛られる部分がありました。例えば、子ども領域、精神科領域、高齢者領域と、基本的に3領域で実習の経験をさせなきゃいけないなどの縛りがありました。また、実習なので、基本的な指導はしても、あまり口や手を出しすぎないように、など、もどかしい思いもありました。それらがなくなった今は、ゼミで好きなことができるようになり、また私も一緒になって参加し、なので今とっても楽しいんです。

「脳イキイキ音楽療法」の目指すところ

――先生のゼミ活動である「脳イキイキ音楽療法」は、どのように始まったのでしょうか。

日本全体が高齢社会になる中で、ただ長生きすればいいわけではなく、やはり健康で幸せな状態で長く生きていくために、認知症予防が必要だとうたわれています。そのために音楽ができることはいろいろあるな、と感じていたことから、以前『音楽の力で脳トレ 自宅でカンタン 脳イキイキ音楽療法』(講談社)という本を出させていただきました。一方で大学側も、地域貢献に取り組もうという姿勢がありました。そうした背景から私としても地域の高齢者に対して何かしたい、音楽を届けたいという思いがあり、大学近くに団地があるので、そこで何かできないかなとずっと思っていたんです。でも、いきなり「音楽療法やらせてください」とどこに、どうアクセスしたら活動できるんだろうかって思っていたら、たまたまその団地に関係するUR職員さんが、当時のうちのゼミ生のお父様だったんです。お父様の方から、お子さんを通じてちょうど企画のお声がけをいただいて。「もうまさにそれ、やりたいと思ってたの!」って(笑)。ものすごくありがたいタイミングで始めることができました。

団地での活動は2024年4月に始め、ちょうど1年が経ちました。昨年度は基本、毎週月曜日に、団地の集会所で活動しました。集会所が使えない場合などは月3回の開催だったこともありましたし、学生の夏休み期間は、毎週ではなく月1のコンサートのような形で実施しました。今年度は、コンスタントに月2回、隔週でやることにしています。昨年度も今年度も、大体、年間24~5回行う予定です。

――団地の集会所では、具体的にどういう活動をされるんですか。

大きな目的が2つあります。1つは「脳イキイキ」、つまり音楽で認知症予防になることをしよう、という目的です。

認知症予防にいいと言われているのは、有酸素運動です。ただ、ご高齢の方で、基礎疾患をお持ちだったり、腰や膝が痛かったりという方は、なかなか有酸素運動が難しい。なので、例えば歌の中で、なるべく深呼吸で、息継ぎをちょっと我慢して、ワンフレーズを長息で吐ききって歌う、というようなことをやります。

また、よく高齢者の施設で、誤嚥防止に「パタカラ体操」をやっていますよね。「パタカラ」って念仏のように唱えてから、お食事を召し上がられると思うんですけど。あれをもし自分がやるとしたら、もっと楽しくできないかなと思いまして。パタカラって、要はお口周りを動かす体操なので、口の動きでいえば「パ」だけじゃなく、「バ」「マ」もそうですし、「タ」という動きなら「ダ」「ナ」も同じ動きです。そういったパタカラ系の要素が歌詞に多い曲を選んで、口回りをしっかり動かすことを意識して歌う活動などもしています。

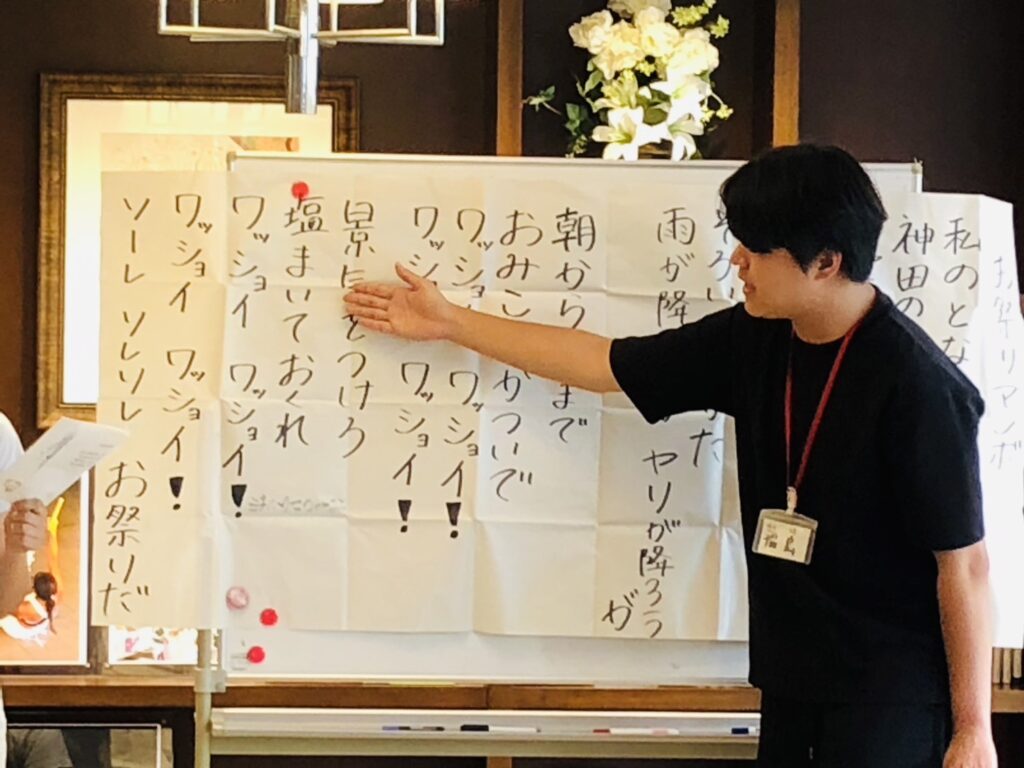

それから認知刺激も、認知症予防に有効な手段です。1度に2つ以上のことを同時に行う「デュアルタスク」が、脳をイキイキさせるには良いと言われています。音楽は基本的に、一度に2つ以上のこと――例えば歌詞を見ながら、合わせて歌うとか、やっていますよね。ここにさらに歌いながらある動作(体操)をするとか、あるタイミング(ア行)では歌わずに手をたたいていただくなど、認知刺激になることをやる。こういった活動が、1つ目の、認知症予防という目的のために行う活動です。

2つ目は、集える場、つまりコミュニティを作るという目的があります。団地の中でも、やはり昔のようなコミュニケーションが取りづらくなっているとお聞きしました。そこで活動では、高齢者の方に定期的に集まっていただく中で、ただ参加するだけにならないようにしています。例えば、みなさんで協力してやっていただくような楽器活動を展開して、単に音楽に合わせて楽器を鳴らすだけでなく、チームで集まって、チームごとに音を贈り合うことなどを行います。

昨年度はまず、コミュニケーションの活性化を目指しました。さらにそこからコミュニティを形成していくために、今年度は、私たちゼミ生の関わりを少しずつ引いていくことを目指しています。昨年度は、こちらから「今日はこんなプログラムでやります」っていう感じで提供していましたが、その主導権を徐々に高齢者の皆さんに握っていただくように考えています。ゆくゆくは、皆さんだけで活動していただける場にしていけたらなと計画しています。

先日、今年度の第1回目の活動を行いました。今回はまず「今日はこれとこれとこれを用意してきましたけど、皆さんどれがいいですか」みたいに、参加者の方に選んでやっていただく形から、始めています。今後は、例えばピアノや何か楽器ができる方にはピアノの伴奏をお願いしちゃうとか、参加者の皆様の得意なことを活かしていただけるような役割をお願いできたらな、と考えています。

忙しくても、ゼミ活動を楽しめる理由

――ゼミの学生さんたちはこれまで、高齢者と触れ合ってきた経験があるんでしょうか。

人それぞれですね。経験がある学生もいれば、祖父母が遠方に住んでいるなどで接点が少ない学生もいます。ただ遠方に住んでいたとしても、ゼミの活動をきっかけにおばあちゃんに電話をして、例えば「70代の人だとどんな曲がいいか」とか「ばあちゃんは何が好き」だとか、そういう会話をするようになった学生もいます。活動を始めてから改めて、おじいちゃんおばあちゃんに教えてもらうことも多いみたいです。

――自分の家族ともコミュニケーションが取れるようになるんですね。

そうですね。おじいちゃんおばあちゃん世代の曲に詳しくなったり、昭和歌謡に詳しくなったり。カラオケの十八番がテレサ・テンになったりもするようです。

――学生さんたちは、皆さん楽器が得意なんですか。

今までの音楽学課程の学生は、もちろん何かしらの楽器ができました。現在の体制になってからは、美術系、デザイン系の学生も入ってくる可能性があって、必ずしも全員楽器ができるとは限りません。なので、基本的には「得意を持ち寄ってやる」ということをベースに考えています。東海大学は吹奏楽が強いので、管楽器ができる学生が多いんです。そこで、ピアノが弾ける学生には伴奏を弾いてもらい、管楽器はカラオケみたいにメロディーラインを吹くなどしています。昨日も、サックスとクラリネットとオーボエで実施しました。高齢者の皆さんは聞いて楽しみつつ、「なかなかサックスと歌う経験ってないわよね」とか言いながら、参加してくださっています。

――ゼミで「脳イキイキ音楽療法」をやるようになってから、学生さんたちに変化はありましたか。

やっぱり全然違うと思います。先日、大学事務の方から「音楽療法をやってる学生は、卒業までの4年間で本当に表情が変わりますね」って言われて、すごく嬉しかったです。やっぱり、異世代とのコミュニケーションの経験もたくさん積みますし、それを通して責任感も芽生えますし、あと、仲間と協力しないとできないことなので、たくさんの人との関わりから、成長は大きいと思います。

学生たちは、毎回、目的に沿ったプラン作りから、準備、練習をして、そして本番を迎え、実施後はみんなで丁寧に反省会を行って、その反省を次回に活かします。毎回、行う目的も変わっていくので、学生には常に、「何のためにこれをやるのか」って問いかけています。私たちの活動は、単なる音楽のコンサートをやりに行くわけではないので、「何の目的があって、そのために何をする必要があって、なぜこの曲でやるのか」という理由を求めます。例えば選曲に関しても、春だからこの曲を選んだ、だけではダメで。その曲で何を目指すのか、歌うことによって口腔機能だったり、心肺機能だったり、認知刺激だったり、どこにアプローチするのかといったことを、各プランの目的を前提にしないといけません。その目的達成のためにどう行うのかっていうことを常に考えてもらっているので、活動内容をいちいち目的とか計画に落とし込んで考える癖がつくんですよね。それが成長につながるのかなと思います。あとは何より、就職活動のガクチカ(※学生時代に力を入れたこと)が言えるようになりますね。

また、別の地域にも、高齢者の方が集まる活動があるんですが、そこにも年間数回、学生たちと参加しています。また、神経難病の患者さん、ご家族など、様々な方を対象に、1年間を通して、いろいろな活動をしています。たぶん、学生たちはとても忙しいですけど、その代わりにきっとすごく達成感、充実感があるんだと思います。それがあるからこそ、ちょっと大変でも、また頑張りたい、と思えるのではないでしょうか。

――学生さんたちは忙しいけれど、すなわち充実しているんですね。

吹奏楽研究会に所属している学生は特に、毎週毎晩練習がある中で、ゼミの活動も行わなくてはいけないので、忙しいと思います。でも、例えばコンクール前には、他の学生たちが役割を多く担うなど、学生たち同士でカバー、フォローし合っています。

何より、もともと音楽が好きな学生たちなので、このゼミの活動を通して、「自分が好きな音楽でこんなにも人が喜んでくださった」というのを目の当たりにして、充実感を持つのだと思います。例えば吹奏楽は普段ホールで演奏しますけど、客席は遠くて暗いので、お客様の表情はなかなか見えません。演奏後、お客様1人1人と喋ることも少ないので、自分がお届けした音楽がどう届いたのか、それによってその方がどう変わったかって、なかなか実感として湧きづらいと思うんです。

音楽療法の活動は、受け取る方がすぐ近くにいる中で演奏しますので、リアルな反応から、自分の音楽が届いたことを感じられます。音楽によって涙を流されたり、笑顔になったりというのをすごく間近にリアルに感じられるので、それも学生たちが夢中になる理由の1つなのかなと思います。

先日の回では、1曲演奏を聞いていただいた後、本当に自然に、自発的な拍手が起こったんです。「…おおおー!!」って言いながら湧き上がるようにいただく拍手は、演奏終わってお辞儀をしたから一応、っていう、義理の拍手とは違いますよね。それらがリアルに感じられるので、すごく達成感も感じられますし、また私たちは、そうなっていただけるような演奏をしなきゃいけない、っていう責任感もありますね。

――先生のゼミでは、学生さんたちも、関わる高齢者の方も、みんな元気に楽しくなれますね。一石二鳥どころではない気がします。

そうですね。本当に、良い活動に関わらせていただいているなって思います。高齢者の皆さんも毎回温かく迎えてくださるので、学生たちも、行くたびにどこかほっとするというか、そんな雰囲気ですね。いうなれば学生も、多感な時期じゃないですか。でも会場に行くと、普段の悩みも忘れるぐらい、参加者の皆さんが喜んでくださって。世代を超えて、同じ曲を歌ったり、音楽を使った遊びを一緒にしたりしていると、楽しいですよね。だから学生たちも、積極的に関われるのだと思います。

院生の研究で、高齢者の参加者の方にこの1年間を振り返るインタビューをさせていただきました。そこでわかったことは、もちろん音楽の良さもあるけれど、高齢者の方にとって若い学生と接することは、孫を見るように応援をしたくなる、ということでした。そういった関係って、すごくいいなって思います。本当に、幸せなことに関わらせていただいているなと感じますね。

卒業後の進路

――先生のゼミの学生さんたちは、卒業研究も音楽療法を題材にするんですか。

これからの学生たちはそうなりますね。改組改変によって、それもまた変わってきています。音楽学課程の時は、教員ごとに人数で均等にしていたので、音楽療法を専門としない学生を見ることもあり、卒論にもいろんなテーマがありました。今の体制になってからは卒論が必須ではなくなりましたので、私のゼミは、基本的に1年間のプロジェクト活動をもとに、各自研究レポートを書く人が中心になると思います。

例えば、特定の高齢者の変化に焦点を当て、その方がどんな変化をされたかをまとめる。そのほかにも、楽器活動に焦点を当て、どういう目的でどのように行い、どう変化させて、その結果どうだったのか、といった研究も出てくるのかなと思います。

ただ、研究レポートではなく、あえて卒論を選ぶこともできます。実際にある学生は、ゼミの活動とは別に、「神経学的音楽療法」について文献を調査し、実際に現場を見に行って、どんな治療的アプローチなのかをちゃんと調べたいと言っていました。

今の体制になって、初めて迎える4年生が今の学生たちです。なので、今年からどんな風になるか、楽しみなような、ちょっと不安なような気持ちですね。

――これまでの学生さんは卒業後、どういった進路に進まれたんですか。

音楽療法の学生で言うと、3分の1ぐらいが音楽療法系に行きました。ただ、音楽療法士としての採用はなかなかないので、多くは高齢者施設などに介護職として入り、音楽療法も行うパターンが多いですね。中には、音楽療法だけをやりたいということで、数少ない音楽療法士としての採用がある施設・病院に入ることを目指すか、もしくはフリーの音楽療法士として、曜日ごとに施設や病院、放課後等デイサービスをまわるような働き方を選ぶ人もいました。

それから、今までは教員免許も取れたので、教員になる学生も3分の1程度いました。特に特別支援学校などで音楽療法を活かす人もいれば、中高の音楽教員になった人もいます。それ以外の3分の1は、一般企業へ就職しました。

現在の芸術学科では、音楽療法士も教員の免許も取れないということで、今後は進路にも変化があると思います。

――3分の2くらいが音楽関連の進路なんですね。今後も、素敵な活動が学生さんの人生に寄与するといいですね。ありがとうございました。