静岡県牧之原市は、日本有数のお茶の産地として知られています。しかし近年、高齢化による担い手不足やお茶の需要低下などにより、荒廃茶園の増加が課題になっていました。そこで、荒廃茶園をレモンの畑に転換し新たな国産レモンのブランドとして打ち出す、その名も「波乗りレモン」プロジェクトが始まりました。地域の未来を見据えた新たな挑戦について、牧之原市地域おこし協力隊・堀内虹弥さんにお話を伺いました。

移住のために協力隊制度を活用

―堀内さんは2023年に千葉から牧之原市に移住されたと伺いました。地域おこし協力隊に関心があって探していたんですか?

堀内さん:

協力隊に関心があったというよりは、これからお話しする波乗りレモンの取り組みに興味を持ったというのが牧之原への移住のきっかけです。

移住する一つの方法として、協力隊を活用したというような形ですね。

―波乗りレモンへの関心が先なんですね。協力隊の活動は農業関係とのことですが、詳しく教えていただけますか?

堀内さん:

牧之原市を中心に栽培されている「波乗りレモン」のブランド化推進やPR、それから産地拡大が協力隊としてのミッションです。

牧之原は元々、日本有数のお茶の産地なんですが、近年はお茶農家さんがお茶の栽培と並行してレモンの栽培にも取り組むようになっているんです。

お茶の産地をレモン産地へ

―“お茶=和”、“レモン=洋”のイメージがあるので、なんだか意外な組み合わせな気もしますが、お茶農家さんがレモン栽培を始めるようになったのにはどのような背景があるのでしょうか?

堀内さん:

根本的には「お茶の販売価格の下落」という現実があります。現在お茶生産のみで生計を立てている生産者さんはごく少数で、多数がお茶を生産しながら他の作物も生産する複合経営をしております。複合経営の農業は春・夏・秋とお茶の繁忙期を超えた後に冬も忙しく作業しなければならないのですが、レモンはお茶と作期が被らず、かつ比較的栽培に身体的な負担がさほどかからないことに加えて需要もあるため、栽培が始まりました。

お茶の栽培シーズンは春から秋頃、10月半ば頃までで、冬場は休みの期間になります。

レモンは逆に10月から1月に収穫期を迎えるので、お茶栽培が休みの間はレモンに取り組めるんですね。

―なるほど。それでお茶の土地を使って、レモンも栽培する農家さんが増えていると。

堀内さん:

農業用の機械が入れるような平らで広い土地なんかは、そのままお茶栽培を続けていけますが、傾斜地など機械が入れない場所はどうしても作業効率が落ちるので、そういう場所からいわゆる「荒廃茶園」化していってしまうんです。荒廃茶園が増えると景観も悪くなりますし、長年茶畑として大事に手入れされてきた農地を次世代に繋げなくなってしまいます。そういった危機感も相まって、荒廃茶園を活用して栽培できる作物はないかと生産者の皆さんが牧之原市と一緒に模索し始めました。

色々検討していく中で、水はけがよく日当たりもよい傾斜地は、柑橘栽培に適していること、収穫期がお茶と被らないこと、マーケットにおいて「国産」の価値が発揮できるもの、ということでレモンを作るのはどうかというアイディアが出ました。

確かにレモンは今もまだ輸入物が8割以上を占めていて、国産レモンの需要は年々増えています。日本でレモンというと瀬戸内とか広島が有名ですが、首都圏にもっと近いところでも産地化していけるんじゃないか。そこで、本格的に牧之原周辺のレモンをブランド化すべく「波乗りレモン部会」という生産者チームができました。「波乗り」というのは、牧之原は海岸沿いにサーフポイントがたくさんあり、「サーフィンの町」と呼ばれていることにちなんでいます。

―波乗りレモン、良いネーミングですよね。部会メンバーの皆さんは元々お茶農家さんなんですか?

堀内さん:

全員という訳ではないですが、ほとんどがお茶農家さんですね。

お茶農家の厳しい現状

―先ほどレモン栽培に取り組み始めた背景として「お茶の価格の下落」というお話がありましたが、最近ニュース報道などで、お茶の価格が高騰してきているとか、海外で抹茶がブームで需要が世界的に高まっているということも耳にします。それでもやっぱり厳しい状況なのでしょうか?

堀内さん:

おっしゃるように、お茶(煎茶)の需要も上がっていますが、昨今需要が激増しているのは抹茶です。ただ、抹茶用のお茶の栽培は通常の煎茶用のお茶の栽培とは少し方法が違って、専用の資材が必要ですし、収穫後も抹茶に加工する工場が必要です。静岡は歴史的に抹茶の産地ではないので、需要が激増しているからといってすぐに対応できるかというと、なかなかそうもいきません。加えて、煎茶の値段が上がっているのも、供給が追い付いていないからなんです。天候不順で収量が上がらず、ドリンク用の茶葉を含め全体的に原材料不足が生じ、市場で煎茶が品薄になっているという状況です。

このような状況の中、お茶農家も少しずつ経営を変化させていて、ある程度安い価格でも大量取引可能な契約栽培メインでとにかく栽培面積を拡大していくか、お茶の品質を高めて、価値を上げていくかのどちらかに舵を切る方が増えてきてます。そしてそれらのどちらにも舵を切らない農家さんが厳しい状況になってしまっています。

お茶からレモン。「畑違い」を超える利点

―とはいえやはり、お茶とレモンって植物としてあまり似ていないというか、栽培方法など結構違うような気がするのですが、お茶農家さんがレモン栽培をするというのは実際難しくないのでしょうか?

堀内さん:

おっしゃる通り、お茶とレモンでは栽培方法が全然違います。長年お茶を栽培してきた農家さんが、じゃあすぐにうまくレモンが作れるかといったら全然そんなことはなくて、レモンにはレモンの難しさがあります。

ですが、そのハードルを上回るメリットが、レモンにはあるんです。一つは自分たちが結成しているレモン部会そのものが出荷団体になっていること。もう一つは、レモンには糖度が求められないことです。

―なるほど。それぞれもう少し掘り下げて教えてください。

堀内さん:

出荷団体というのは、複数の生産者が共同して農産物をまとめて出荷するための組織で、農協(JA)さんが代表例です。

部会自体が出荷団体になっていると何が良いかというと、レモンのサイズや状態といった規格を販売先さんと直接決められるので、例えばちょっと傷があるものでも加工品として引き取ってくれたりするんですね。そうすると、栽培を始めたばかりで技術が未熟な農家さんも、売り先が確保されていることで安心して栽培に取り組めるというのが一つ目の大きな利点です。

また、同じ柑橘類でも、ミカンなどは甘さや皮がぶかぶかしていないかなど、求められる品質水準が高いんですが、レモンの場合、酸っぱければ良いし、そもそも皮も厚いものなので、糖度を上げるための技術とか、動物に食べられないための対策など専門的なスキルがあまり求められないんですね。なので、果樹の中でも初心者が比較的取り組みやすいというのが二つ目の利点です。

―そういう取り組みやすさもあるから、お茶と並行して栽培できるわけですね。波乗りレモン部会の会員さんは現在何名くらいいらっしゃるんですか?

堀内さん:

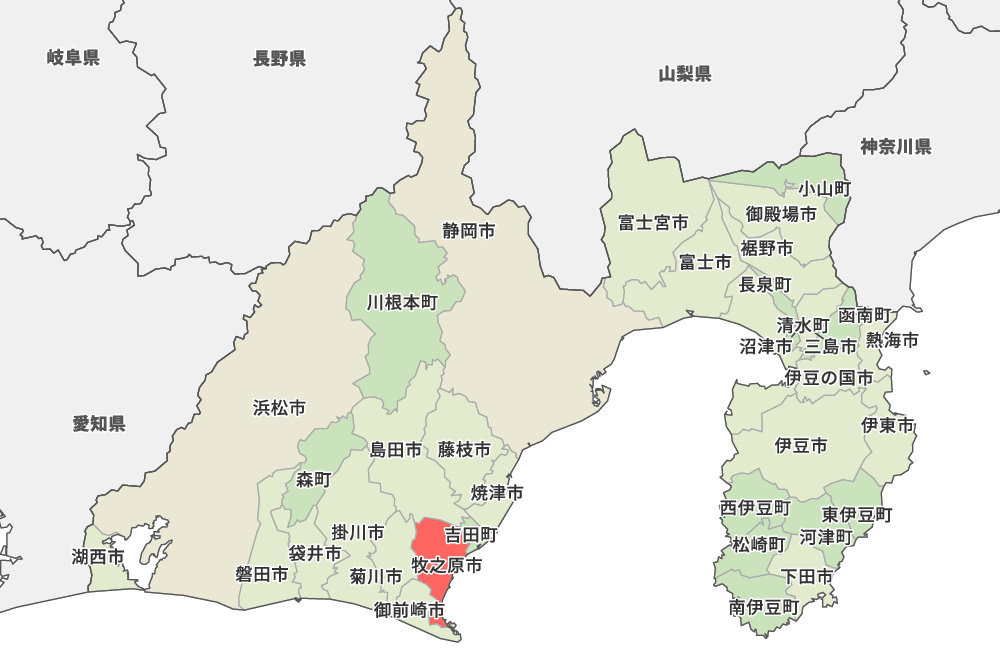

自分も含めて64名の会員で活動しています(2025年8月時点)。国産レモンって大体「瀬戸内レモン」みたいな形で“産地+レモン”でブランド化していますが、波乗りレモンは産地を限定していないので、牧之原市以外の農家さんも入れる仕組みにしているんです。現在牧之原市含めて6市1町の農家さんが加入していますね。

牧之原で持続可能な農業を。前向きな取り組み

―堀内さんも会員としてご自身でレモンを栽培されているんですね。

堀内さん:

はい、協力隊として波乗りレモンのPR活動に携わりながら、レモン栽培もしています。面積としては大体7,000平米くらいですが、植えたばかりなので、収穫はまだまだこれからです。レモンは植えてから10年後が収穫のピークと言われているので。

協力隊として牧之原に来る前は、千葉と茨城で農業をしていました。親が農家というわけではなく、脱サラして農家になったパターンですね。茨城で土地や農機を貸してくれていた方が、日本や世界各地で農業で事業展開しているシンコムアグリテック株式会社という会社の社長で、波乗りレモンのこともこちらの会社が中心となって進めており、その時に話をもらって興味を持ったのが始まりでした。

波乗りレモンに自分も関わっていく中で、せっかくやるんだったらもっと深く携わりたい、自分の力で日本の農業に貢献したいという気持ちが高まって、移住の方法を検討していたところ、ちょうど協力隊の募集があったという最初の話に戻ります。

堀内さん:

これまでお話してきたことに加えて、自分が波乗りレモンに惹かれる理由がもう一つあるんですが、それが「カーボンクレジット」です。

カーボンクレジットとは簡単に言うと、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を売買できる仕組みのことで、日本では「J-クレジット制度」として国が認証しています。

先ほど波乗りレモンは荒廃茶園の再利用から始まったというお話をしましたが、お茶からレモンへの転作の過程で伐採したお茶の木から「バイオ炭」を作り、それを農地にすき込むことで、お茶の木が取り込んだCO2を地中に封じ込めることができます。それがカーボンクレジットになるので、これを企業に売却して収益化できるわけですが、それと同時に、土壌改良にもなるんです。

お茶畑は元々酸性土壌であることが多いんですが、レモンに適しているのは弱酸性から中性くらいなので、お茶の木のバイオ炭をすき込むことでアルカリ性に寄せることができます。土壌改良資材をよそから持ってこなくても、その場にあるものが資源として循環利用されることで、新たな作物に転換される。まさに自分が目標にしていた、持続可能な農業が実現できそうだというところに、強い魅力を感じています。

―それは一石二鳥以上の取り組みですね。波乗りレモンは、単なるブランド化にとどまらないということがよく分かりました。堀内さんにとっても、持続可能な農業の実践という大きな挑戦。とても前向きでいいですね。

堀内さん:

そうですね、前向きなことしかない。「人生をかけてこれをやりたい」というものに出会えたし、まずは自分がモデルケースとなってこの地域で農業をやりたい人を増やしていきたいです。そしてこの「波乗りレモン」を日本トップクラスの産地にするためにこれからも活動していきます。

波乗りレモン部会には、相良高校という牧之原市の高校も加入してます。最近高校の授業内容にも地域を探求していくようなカリキュラムがあって、そこに担当教員として私が波乗りレモンの授業を実施してます。授業内容は生徒たちで実際にレモン畑をもちレモンを栽培しつつ周辺の農家さんのお手伝いをして農業を身近に感じてもらう形式です。苗を植えてからレモンがなるまでは3年かかります。高校在学中にレモンを植えると、20歳になったときにレモンがとれるようになるので、成人式のときに振袖を着てレモンを収穫するというストーリーです。相良高校の畑が成人式の会場と近いんですよ。なので、そういった体験を通じて、次世代を担う若者が農業や地域にも関わりを持ち続けてもらえると良いなと思っています。

―持続可能な農業の実践や、地元高校との連携による農業の活性化など、地域住民もどんどん波に乗せていく取り組みですね。波乗りレモンに人生をかける堀内さんの今後がとても楽しみです。素敵なお話をありがとうございました。