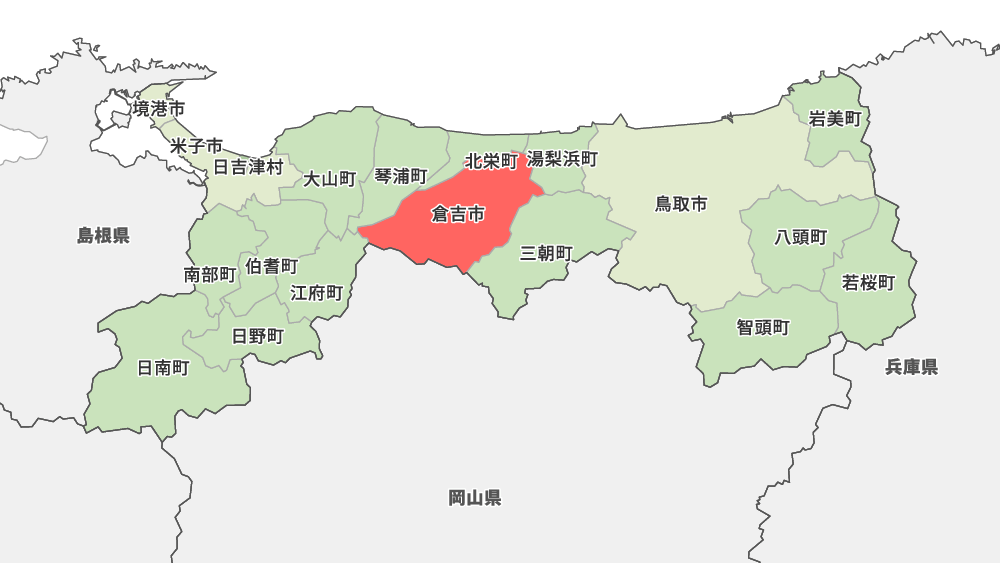

鳥取県の中央に位置する倉吉市は、白壁土蔵群を始めとした伝統的な建築が有名な歴史ある街です。また、円形劇場くらよしフィギュアミュージアム、小川氏庭園、2025年にオープンした鳥取県立美術館など様々な観光スポットがあり、年間100万人以上の人が訪れています。

そんな倉吉市では、2025年7月から新たな移動サービス「グリーンスローモビリティ」の運用を開始しました。グリーンスローモビリティ、通称「グリスロ」とは、国土交通省と環境省が導入を推進している電動車及びそのサービスの総称で、地域が抱える様々な交通の課題の解決と、低炭素型モビリティの普及を目的としています。地方・都市部を問わず、全国の自治体で実証実験が行われていますが、倉吉市では規制が緩和された「日本版ライドシェア」に関する制度(※)を利用した初の事例となりました。

今回は、倉吉市でグリスロが導入された背景や現状、今後の課題について倉吉市総務部企画課 課長補佐 兼 交通政策係長の鳥飼さんと、地域おこし協力隊の河井さんにお話を伺いました。(記事公開日:2025年10月21日)

(※国交省:「過疎地域の乗合タクシー輸送力補完の自家用自動車有償運送の許可制度」)

観光客の滞在時間を伸ばしたい

倉吉市には国の重要伝統的建造物群保存地区(以下伝建地区)に選定されている白壁土蔵群をはじめとした様々な観光スポットがあり、多くの観光客が訪れます。しかし、点在した観光スポットを歩いて移動することが難しいために、観光客の滞在時間が短いことが課題でした。

「調査によると7割程度の観光客が自家用車で訪れていて、移動の制約がないので少し伝建地区などを見たらすぐ次の場所に行ってしまう傾向がありました」と鳥飼さんが当時の状況を話してくれました。「これでは経済効果も低くなるということで、2020年に倉吉市議会において、グリーンスローモビリティを活用して観光客の滞在時間を伸ばせるような取り組みを検討してはどうかと意見が挙がったんです」

2025年には県立美術館が市内にオープンすることが決まっており、観光客の増加も見込まれていたため、観光政策を行うことは喫緊の課題でした。

そこで着目されたのがグリスロです。グリスロは時速20km以下で走る電動車であり、歩くのと同じくらいの速度で快適に観光してもらうにはちょうど良いのではないか、と研究・検討が進められました。

地元住民にも利用してもらえるように

2021年には実証実験に向け、アンケート調査やルート策定の検討が行われました。自家用車で伝建地区を訪れた観光客からは、「歩いて白壁土蔵群内を巡りたい」という意見が多く聞かれたそうです。それを受け、グリスロ導入の検討が進みました。コンパクトで低速なグリスロは、道幅が狭く一方通行の多い伝建地区にぴったりだと、研究に協力していた東京大学の教授からもお墨付きをもらったそうです。

ところが、運行ルートの策定にはかなりの苦労が伴いました。

「実は倉吉市では、過去に観光客向けに電気自動車を走らせたことがありました。グリスロを導入するにあたって、同じことの繰り返しになるのではないかという意見がやはりあったんです。地域住民の理解を得られないと事業は継続できません。議会では観光客の利用を中心に議論がスタートしましたが、事業を検討するにあたっては住民の移動手段としての活用も意識しました。」(鳥飼さん)

生活の邪魔にならず、観光の足になるにはどうしたら良いか。住民団体やまちづくり団体、商工会議所、道路管理者、警察など多くの関係者と協議を重ね、ルートを絞っていきました。その結果、観光客が多いエリアだけでなく、地元住民向けルートとしてスーパーから遠い地域も組み込まれることになりました。また、低速のグリスロがバスや車の通行を妨げないよう、2車線の道路はなるべく通らないようにルートを定め、やむなく通る部分については乗降できない区間とするなど、工夫をこらしました。

こうした検討を行いながら、2022年から2024年にかけて実証実験を行った倉吉市。最初は車両をレンタルしていましたが、2024年には国交省の制度を利用して車両購入に踏み切りました。

本格運行を開始して

そして2025年7月2日、とうとう本格運行が始まりました。料金は中学生以上1日200円(小学生は100円)で、運行日は水曜日と木曜日、それに土日祝日です。平日は住民向け、週末は観光客向けのルートを走ることとしました。ルート上であれば基本的にどこでも乗り降りができ、1台に最大7人(運転手を含む)まで乗ることができます。ドアがなく、風がダイレクトに当たるグリスロですが、その風を浴びながらの走行が自動車にはない醍醐味です。雨天時には、車内が濡れないよう雨よけシートを下ろして走行します。ただし雪が降る12月~2月の冬季期間は運休の予定。「伝建地区は除雪車が入れない狭い路地が多く、除雪作業が難しいんです。」と河井さん。伝建地区で降雪量の多い地域ならではの運用です。

「ドライバーは地元住民の皆さまに担ってもらっています。規制が緩和された日本版ライドシェア(乗合)の仕組みを利用して本格運用しているのは、現在のところ全国でうちだけです」と鳥飼さん。

2023年末に過疎地域内にしか許可されていなかった自家用自動車有償運送が過疎地を域内に含む市町村にも許されてから、初の活用事例。運用は公設民営でタクシー会社が行っていますが、運転手は一般ドライバーで、国の制度に基づく講習を受けることで白ナンバーでも乗合旅客輸送ができるとのこと。地元住民がドライバーをすることで雇用の創出にもつながっています。

本格運行を開始して3ヵ月が経過したところですが、利用状況について鳥飼さんはこう語ります。

「まだ利用人数は少ないですが、実証実験期は無料で運行していたということもありますし、新しい制度の活用ということもあり、始めたての頃は調整もありましたので。焦らずやっていきたいですね」

とはいえ、実際に喜んで使っている人も多いと河井さんが言います。

「車を持っておらず、歩いて買い物に行っていた住民の方が平日に乗ってくれています。普段タクシーを使っていた人も多いので、安く利用できてうれしいという意見や、家の前を通るので便利という声を聞きます。週末には幅広い年代の観光客が利用してくれていますよ。やはり目立つのか、特に子どもたちは本当に喜んでくれますね」

1日200円という料金については、安すぎるという意見も。

「ぐるっと一周、1時間弱乗ってもらった方からは、もっと高くてもいいんじゃないかと言ってもらえます。ドライバーの方が地域などについて説明をしてくださるんで、楽しく乗れたよっていう意見も多くて」(河井さん)

一方、平日の買い物のためにほんの数百m乗るために200円を払うのは高いのかも、とバランスに頭を悩ませているところです。

今回お話をしてくれた地域おこし協力隊の河井さんは「グリスロの導入・運用」をミッションとして就任しました。募集を見てグリスロに興味がわき、応募したと言います。

「グリスロを初めて見たとき、単純に乗ってみたいと思ったんですよ。でも運用を開始してみたら、思ったより住民の方の関心が弱いなと感じています。何それ!乗ってみたい!って言われるかと思っていたのですが、意外と単なる移動手段として見る人が多くて」

特に平日の利用状況を課題に感じている河井さん。

「知らないから乗らないのか、知っていて乗ってもらえないのかまだわからないので、しっかり周知して、乗り方も覚えてもらいたいですね。それでも乗ってもらえないのであれば私の負けだと思うので、頑張っていきたいです」

また、夏場は暑いためか、朝早い時間の利用が多かったそう。「グリスロにはエアコンがないので、夏の間は朝夕の運行にすることも考えないといけないなと思っています」と河井さんは言います。

しかし、気候が良い秋や春にはグリスロでのんびり移動するのはとてもおすすめだそう。

「私もこの間涼しくなってきてから乗らせてもらったのですが、すごく気持ちよかったですよ。ぜひ乗ってみてほしいです」

常にアップデートを

これから迎える冬季休業期間も、河井さんらは休むことなく乗客の声や反省を活かして運用の見直しをしたいと考えています。

「頻繁に乗ってくれる人の為に、ちょっとお得に利用できるサービスを考えたり、今まで通っていなかったルートを通れるようにできないか検討したりしています」と意欲をにじませました。2026年の3月にも、既にいくつかの変更を予定しているそうです。

少しずつ変化をしながら、地元住民にも観光客にも喜んで使ってもらえる、そんな先進的移動サービスの提供を目指す倉吉市。皆さんも、訪れた際にはグリスロを利用してみてはいかがでしょうか。