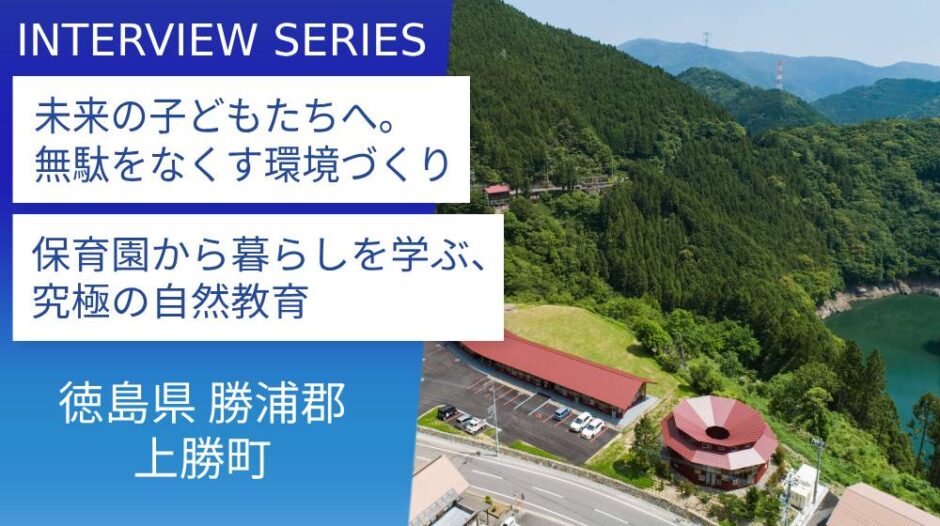

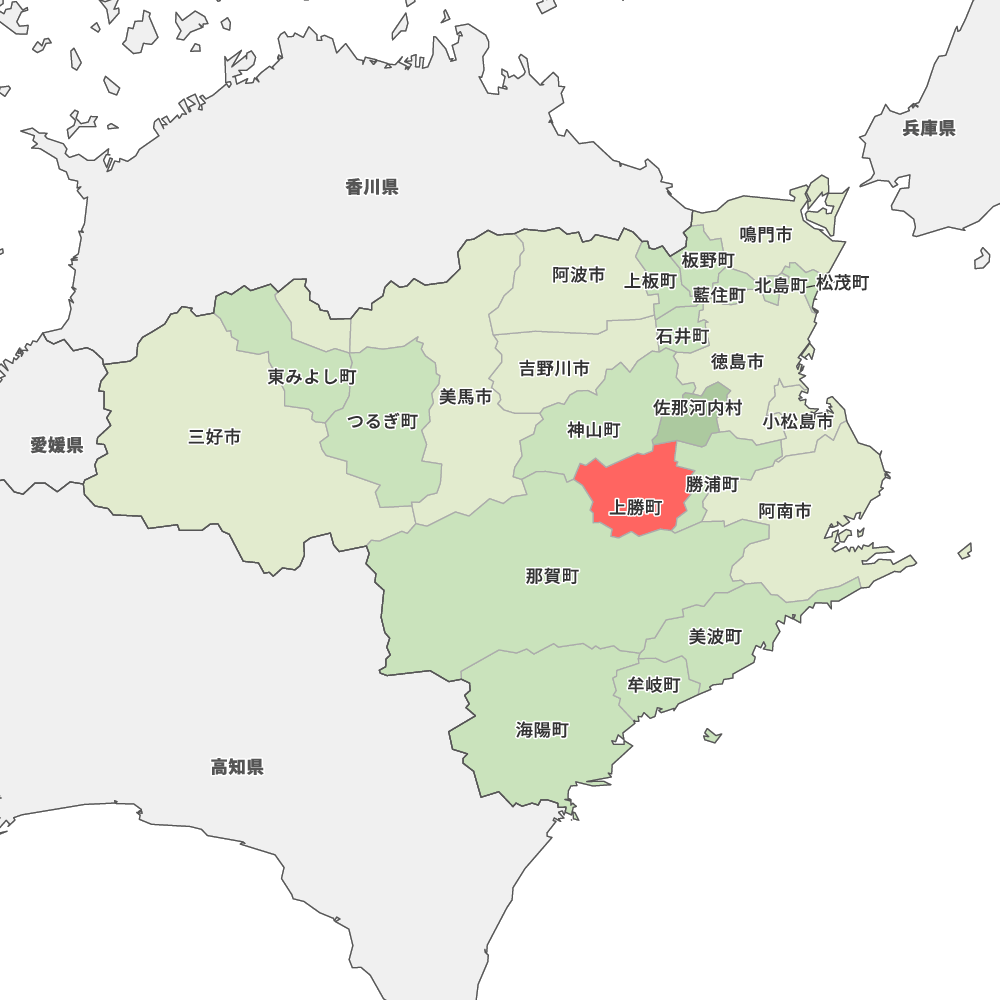

徳島県上勝町は、人口約1,300人の四国で最も小さな町です。日本で初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」をした町であり、その取り組みや”つまもの”の生産・販売を行う「葉っぱビジネス」は高い注目を集めています。

また、保育園からお米や野菜づくり、中学校では「バイオマススクール」を実施するなど、恵まれた自然を活かした教育環境が整っているのも特徴の一つです。

そんな上勝町への移住を検討している方に向けて、お試し暮らし体験ができる施設も整備されています。

今回は上勝町役場移住交流支援センター(企画環境課内)移住コーディネーター 安田知春さんに、上勝町が取り組む「ゼロ・ウェイスト」(※1)や”葉っぱビジネス”の「いろどり農業」、上勝町での生活についてお話を伺いました。

(※1 )「ウェイスト(waste)」は、英語で「無駄」や「浪費」を意味する言葉。「ゼロ・ウェイスト」とは、無駄や浪費をなくすという意味で、「ごみをどう処理するか」ではなく「ごみを生み出さない」社会を目指す考え方。

町全体で進める「ゼロ・ウェイスト」

ーまずは、上勝町がどのような町なのか教えていただけますか。

上勝町は、「四国で最も小さい町」と言われており、2025年1月1日時点で人口は1,336人です。面積の約80%を山林が占め、山々に囲まれた自然豊かな町です。主な産業としては、葉っぱビジネスのいろどり農業や、すだち、ゆず、ゆこうといった香酸柑橘と呼ばれる柑橘類、乳酸発酵させた珍しいお茶「上勝阿波晩茶」、しいたけなどがあります。

また、町を挙げて「ゼロ・ウェイスト」という環境に配慮した取り組みを進めていることが、高い注目を集めています。

ーゼロ・ウェイストとは、どのような取り組みなのですか。

未来の子どもたちが暮らす環境を考えた取り組みです。ゼロ・ウェイストには、無駄をなくすという意味合いもあります。無駄をなくすことでごみの出ない暮らしを作り、現在の美しい景観や自然を未来の子供たちに引き継ぎたいという想いで、町全体で取り組んでいます。具体的には、ごみを43種類に分別する取り組みを行っており、リサイクル率は約80%と全国平均を大きく上回る高い水準を達成しています。

ーごみの分別は住民の方ご自身で行われるのですか。

上勝町にはごみ収集車が走っていません。2020年にできた「ゼロ・ウェイストセンター」という施設にゴミステーションが設置されており、住民の皆さんがそこにごみを持ち込み、その場で分別を行うスタイルになっています。

ー住民の方お一人おひとりが環境を考え、無駄をなくす取り組みをされているんですね。移住された方々からは、ごみ出しについてどのような声が寄せられていますか。

ゼロ・ウェイストに関心を持って移住された方については、「こういう生活がしたかった」「一員になれて嬉しい」と喜んでくださる方が一定数いらっしゃいます。

一方で、ゼロ・ウェイストの取り組みを知らずに移住されてきた方は、最初は少し驚くこともあります。ごみを自ら持ち込まなければならないことや、43種類もの分別が必要なことを、面倒に感じる方もいらっしゃると思います。

ただ、実際に家庭内で出るごみは、多くの場合5〜6種類ほどに収まると思います。43種類という数だけ聞くと大変そうに思えますが、家庭で大まかに分けてからゴミステーションで細かく仕分ける作業に慣れると、「全然苦にならない」とおっしゃる方が多いです。

私も転職を機に上勝町へ移住してきたのですが、ゼロ・ウェイストのことは全く知りませんでした。初めは衝撃で、「自分でごみを持って行って分別するんだよ」と言われたときは、「無理かもしれない」と思いました。ただ、色々な方から「慣れだよ」と言われたとおり、生活をする中で自然と慣れてきました。今では、私自身が移住者の方に「慣れだよ」と言う側になっています。

ー移住されて、生活は変わりましたか。

移住してきて6年になりますが、最初の頃は知り合いも全くいなかったので、職場と家をただ往復する毎日でした。コンビニも遊ぶ場所もなく、孤独を感じることも多くて、「関西に戻りたい」というホームシックのような感じになることもありました。ただ、少しずつ知り合いが増えてきて、お野菜をいただいたり、「家で一緒にご飯を食べよう」と誘っていただいたりする中で、次第に居心地の良さを感じるようになりました。最初は定住するなんて全く考えていませんでしたが、人の温かさに触れる機会が増え、気が付けば6年が経っていたという感じです。

施設も完備し「お試し暮らし」をサポート

ー移住者支援の一環としてお試し暮らし体験を実施されているそうですが、具体的にはどのような制度なのですか。

短期滞在向けには、1泊2日から最長1ヶ月間利用できるシェアハウス形式の施設を用意しています。この施設には個室が7部屋あり、キッチンやトイレなどは共同スペースとしてご利用いただく形となっています。

さらに、長期滞在をご希望の方には、1ヶ月から最長1年の期間で利用できる戸建ての施設もご用意しています。

ーお試し暮らし体験では、お仕事も体験できるのですか。

滞在期間中は、 希望に応じて案内や町民の方とお繋ぎしています。例えば、町内には週末だけ営業するバーがあり、そこでバーテンダーの体験やカフェでのお手伝いをしてもらったことがあります。また、農業体験として、晩茶の茶摘み、ゆず、すだちの収穫なども体験できます。もちろん、自分のペースで自由にお過ごしになることも可能です。

ー体験されたお仕事を移住後も続けられている方もいらっしゃるのですか。

本業として続けるというより、夏の期間はお茶摘みのお手伝いをするというように、休日や空いた時間を活用して手伝えることは手伝うという方が多いです。本格的に移住する際には安定して働けるような仕事も紹介していますが、お試し暮らしの期間中に紹介する仕事は、基本的に1日からでも取り組めるようなものが中心となっています。

ー移住者の交流会も開催されているのですか。

役場主催で移住者交流会を年に1〜2回開催しています。移住前も移住後も、できる限りのサポートをさせていただいています。

タイプの異なる多様な住宅を整備

ー移住となると、住まいも大きな心配事の一つだと思います。上勝町では、さまざまなタイプの町営住宅が用意されているそうですね。

上勝町には一般の不動産屋はありません。そのため、住宅のほとんどが町が整備した町営の住宅となっており、部屋数としては現在100戸以上を整備しています。集合住宅タイプ、戸建てタイプ、さらには1階がオフィスで2階以上が住宅になっている複合住宅タイプなど、様々なタイプの住宅があります。福原地区の落合という場所にある住宅はもともと小学校だった建物を住宅に改装し、文部科学省の廃校リニューアル50選にも選ばれました。インターネット環境さえあればできる仕事をされていて、複合住宅タイプを借りて1階を事務所、上階を住居として利用されている方もいらっしゃいます。

ー素晴らしい環境ですね。住宅には上勝町の杉が使われているそうですね。

上勝町の約80%は山林で、その多くが人工林です。林業が盛んで昔は杉が高く売れていたこともあり、多くの木を植えてきました。自分たちで植えた杉に囲まれているような状況です。ただ、近年は海外からの木材が増え、国産の木材は売れにくくなってしまいました。そこで、少しでも地産地消を進めようと、町営住宅にはできるだけ町内の杉を活用するようにしています。

ー保育園では田植えや川遊び、晩茶作りなど、子どものころから成長できる環境が整えられているんですね。

上勝町には保育園、小学校、中学校がそれぞれ1つずつあり、高校はありません。

保育園の園長先生は上勝町出身で、地域の特色を生かしたさまざまな取り組みに力を入れています。保育園で畑や田んぼを地域の住民からお借りしており、そこで野菜を育てて収穫しています。その野菜は、給食室の調理師さんに子どもたち自身が納品して、自分たちの給食として提供されます。お米やお茶も作りますし、本当になんでも体験することができます。

少子化が加速する中で、地域の方も「子どもは町の宝」と言うように子どもたちを大切に思い、さまざまな活動にも協力してくださいます。例えば、子どもたちにみかん狩りの場を提供してくださったり、毎年行っている秋祭り(収穫祭)で子ども神輿を担がせてくださったりと、皆さんのおかげで子どもたちは地域に根ざした活動を行うことができています。

また、地域の方々は自宅で野菜や果物がたくさん採れたときに「保育園で使ってください」と持ってきてくださることもあり、子どもたちは給食やおやつでいただいています。

上勝町の地域との連携があり、豊かな自然にも囲まれていることで、保育園では多彩な食育活動を行うことができます。こういった環境に興味をお持ちになって移住されるご家族もいて、皆さん満足されているようです。

ー小学校や中学校では、外国人の先生による英語の授業が行われているそうですね。

上勝町では小学校と中学校が1校ずつのため、ALTの先生が専任のようなかたちで居てくれています。授業だけでなく一緒に行事に参加することもあり、英語でコミュニケーションを取る機会も多くなっています。子どもの人数が少ないため、先生と話す時間も自然と長くなり英語に触れる機会が多くなっています。

ー校舎は木造で、中学校には薪ストーブも設置されているんですね。

中学生になると「薪ストーブ係」がいて、自分たちで薪ストーブに火をつけます。また、生徒自身が自分で山から木を切ってきて薪を割る体験として「木質バイオマススクール」というプログラムも実施されています。

町全体が暮らしに関わるすべての学びの場になっているような感じです。

農家と後継者をつなぐ

ー主要な産業として挙げていただいた、葉っぱビジネスの「いろどり」についても教えていただけますか。

葉っぱビジネスの「いろどり」は、高齢者を中心に始まったのですが、年齢を重ねる中で続けることが難しい方も増えています。引退する方が増える一方で、商品の需要に対して供給が追いつかない状況も出てきており、後継者の育成が大きな課題となっています。

「いろどりを始めたい」という方もいらっしゃるのですが、移住者の方が来てすぐに始められるものでもありません。まずは土地を見つけて商品を一から育てる必要があり、移住後すぐに収入を得るのは難しく、非常にハードルが高くなっていました。

そこで誕生したのが、「いろどりヘルパー制度」です。この制度は、株式会社いろどりが後継者を目指す人を派遣職員として雇用し、現役のいろどり農家さんのもとに派遣します。派遣期間は2年間で、給与を得ながら間近で知識や技術を学ぶことができます。その中で、畑や土地を借りたり、現役の農家さんが手がけている品種を受け継いだりする機会も得られます。そして、研修を終えた後は独立就農をサポートしてもらえます。

ー後継者を目指す方はもちろん、地元の農家さんにとっても関係を築きながら次世代を育てていけるのは大きな安心感につながると思います。研修制度等の視察に訪れる方も多いそうですね。

おそらく町の人口を超えるほど、多くの方が毎年視察に来てくださっています。「いろどりを学びたい」という方もいれば、最近ではSDGsが広く知られるようになったことで、環境への取り組みに興味を持ち、ゼロ・ウェイストの活動を知って足を運んでくださる方も増えています。

正直なところ、町の発信力としてはあまり強くないような気がします。人口も少なく、みなさん掛け持ちで仕事をしていて多忙なため、情報発信まで手が回らないのが現状です。それでも、訪れた方々の発信が広がり、人が人を呼ぶ形で広がっていくことも多く、本当にありがたいです。

まずは上勝町での暮らしを体験してほしい

ー今後の展望をお聞かせください。

上勝町は高齢化率が非常に高く、50%を超えています。そのため、毎年自然に亡くなる方の数も多く、人口が減り続けています。一方で、流入は追いついていないため、移住者をさらに増やしていきたいと思っています。上勝町は良いところもたくさんあるのですが、一般的に不便に感じるところも多くあります。だからこそ、まずは「お試し暮らし」で実際に生活を体験していただきたいと考えています。1泊2日で町を巡るツアー形式のプログラム等を作成して、より多くの移住希望の方に実際に上勝町を訪れる機会を提供できるようにしたいです。一度足を運んだ上で「ここに住みたい」と感じてくださった方には、私たちが全力でサポートいたします。

上勝町にお越しいただき、何もない環境の中で「こういう場所がパラダイスなんだ」とご自身の中で気づきを得て、それぞれのパラダイスを見つけて暮らして欲しいと思っています。

・上勝町移住体験ドラマ『上勝パラダイス宣言』前編上勝町移住体験ドラマ『上勝パラダイス宣言』 前編

・上勝町移住体験ドラマ『上勝パラダイス宣言』後編上勝町移住体験ドラマ『上勝パラダイス宣言』 後編