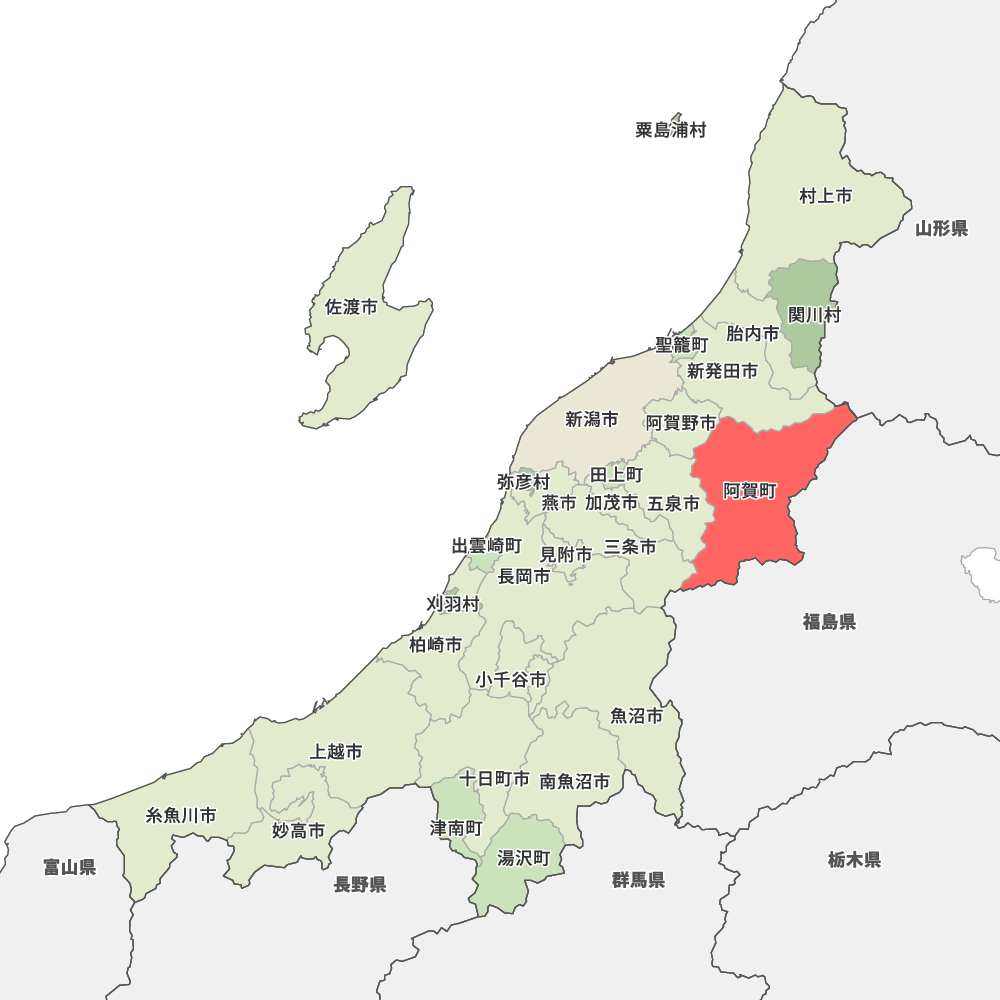

飯豊山や御神楽岳の山々に囲まれ、阿賀野川がゆったりと流れる新潟県阿賀町。この町で地域おこし協力隊として活動しているのが山本さくらさんです。山本さんは幼少期を阿賀町で過ごし、青年海外協力隊としてタイで活動して、故郷へのUターンを果たしました。現在、阿賀黎明高校の学生寮「緑泉寮」のハウスマスターとして、寮生たちの生活をサポートしています。

緑泉寮には、地域みらい留学制度を利用して県外から集まった高校生19名(2025年9月1日現在)が暮らしています。初めて親元を離れ新しい世界に飛び込んだ寮生たちの心に寄り添う山本さんに、阿賀町の魅力や仕事への思いなどについてお話をうかがいました。

青年海外協力隊で学んだ「心に寄り添うこと」の大切さ

――山本さんは阿賀町のご出身なんですね。

生まれは神奈川で、父の仕事の関係であちこちに転校を繰り返していたんですが、小学3年生の時に母の地元である阿賀町に引っ越してきました。引っ越す前にも夏休みや冬休みにはよく遊びに来ていたので、馴染みがありました。自然豊かで、季節ごとに表情を変える町だなという印象はもともとありましたね。転校先の小学校には全校児童が40人ぐらいしかいなくて驚いたのを覚えています。その前にいた大阪の小学校はとても大きくて人数も多かったので。

阿賀町に来てからは地域の方が本当に優しくしてくださって、友達もすぐにできました。外は一面、田んぼや畑で、学校帰りに虫を捕ったり珍しい植物を見つけたり、山や川で遊んだり、冬は雪の中を駆け回ったり、いつも自然と戯れていた子ども時代でした。高校まで阿賀町で過ごして、山形の大学に進みました。

――青年海外協力隊のご経験があるそうですね。その時のお話を聞かせてください。

高校生の頃から海外やボランティア活動に興味があって、いつかそういう活動をやってみたいと思っていたんです。大学では異文化や国際関係のことを勉強して、英語教員の免許を取りました。大学を出て山形で高校の教員として働いていた時に、青年海外協力隊のOBの先生方とかかわる機会があって、一緒に高校生に向けて国際教育の授業をする中で「私もやっぱり現場に行ってみたい」という気持ちが強くなって、参加を決めました。

タイの貧困や格差の問題に関心があって、タイの人身取引被害者の保護福祉施設に赴任しました。私が配属されたのは成人女性専用施設なのですが、定員を大幅に上回る被害者の方が保護されていて、中には12歳ぐらいの未成年や、被害者のまだ幼いお子さんもいました。

施設では被害者の方が保護されてから社会復帰できるまでをサポートするのですが、私の担当は初期入所室といって保護されて間もない方が過ごす場所でした。教育とか職業訓練などの自立支援に移る前のフェーズなので、精神的な安定を図るためのセラピーなど、傷ついた心のケアに重点を置いていました。

赴任前に訓練所でタイ語を少し勉強して行くんですけど、実際にはタイ周辺国の方や少数民族の方もかなりいらっしゃいました。言葉が通じなかったり文化的背景も大きく異なる中で、お互いを理解するのは容易ではありません。それでも、関わっていく中でたとえ言葉が通じなくても、そばにいるとか寄り添うということの大切さを痛感しました。

――寄り添うという意味では今の仕事にも通じるものがありそうですね。帰国後はどのような経緯で阿賀町の地域おこし協力隊になったんですか?

帰国後、福島県の就労支援の会社で2年ほど働いて、阿賀町に戻って来ました。その時はまだ何をするか決めてなくて、役場に「何か私にできることはありませんか」と相談すると、地域おこし協力隊のことを教えていただいて、「山本さんのキャリアを生かすなら学生寮でのハウスマスターの仕事がいいかもしれない」と紹介していただきました。現在、私を含めて5人のハウスマスターがいて、私は寮長も兼任しています。

知らない土地で暮らす高校生たちが安心してのびのびと生活できるように

――ハウスマスターは具体的にどんな仕事をするんですか?

寮生たちの健康・安全管理や生活全般のサポートが基本なんですけど、ただ世話を焼いてあげるわけではなくて、一緒に暮らす大人として、“阿賀町の人”として、子どもたちの成長を見守り、時には一緒に地域に出て活動したりもしています。生徒たちが高校の3年間、寮生活を送る間に、私たちも地域おこし協力隊として3年間ハウスマスターを勤めるので、お互いの3年間を一緒に楽しんでいこうねという気持ちでかかわってます。

中学校を卒業したばかりで初めて親元を離れて知らない土地で知らない人たちとの共同生活を送るわけですから、ホームシックになる子もいます。みんな自分の意思で来ているんですけど、それでも楽しみな気持ち半分、不安な気持ち半分ですから。その中でいつも見ていてくれる、気にかけてくれる大人がそばにいるという安心感はすごく大事だと思います。親でも先生でもない、でも身近な大人というか。私は下の名前がさくらというので子どもたちは「さくさん」と呼んでくれていて、困りごとや悩みがあると私を含めハウスマスターに率直に打ち明けてくれます。最初は人間関係の悩みなんかが多いんですが、一緒に生活を送る中で、進路のことや今頑張っていること、好きなこと、そんな何気ない話をすることが多いですね。

――地域みらい留学はいろんな行き先がありますが、生徒さんたちはどんな理由で阿賀町を選んだのでしょう。

たとえば都会の大きな学校から来るような子たちは、自分が主役としてもっと活躍できる場所に行きたいという理由だったり、本当にいろいろですね。あと実際に阿賀町に見学に来て、町の人や高校生活でかかわるスタッフたちと接してみて「こんな温かい人たちと一緒に過ごせるなら」と雰囲気を気に入って来てくれる子もいます。

私も阿賀町で子ども時代を過ごしましたけど、身近な大人がみんなすごく生き生きとして楽しそうだった印象があります。子どもに対しても、本当に一人ひとりを個人としてちゃんと見てくれる、大切にしてくれる。そんな雰囲気が地域全体にあるような気がします。私自身、そんな環境で自分らしくのびのび成長できたので、今かかわっている子たちにも同じように安心して自分らしく過ごしてほしいと思いますね。

――生徒さんたちの成長を感じるのはどんな時ですか。

たくさんありますよ。学年が上がって先輩の立場になると、後輩に何かを教えたりアドバイスしたり。あと、苦手だったことを頑張って克服したとか、人見知りで友達を作るのが苦手だった子が勇気を出して自分から話しかけたら仲良くなれたとか。コツコツ継続してきたプロジェクトを達成できた時とか、感謝の気持ちを伝えてくれたとか。日々の小さな変化や成長一つひとつがうれしいです。大切にしてほしいなと思って私たち大人が言い続けてきたことがちゃんと伝わってるなって分かった時、本当に感動します。ハウスマスターと生徒は、かかわりを通してお互いに成長し合える関係性だと思っています。

――卒業した子たちはどんな道を歩んでいますか。

地元に戻る子もいればもっと遠くに行く子もいたり、場所はいろいろですけど、大学進学が多いですね。阿賀黎明高校は学習支援も手厚いですし、学校の目の前には公営の塾もあります。今ちょうど緑泉寮の3年生も遅くまで受験勉強に励んでいて、そんな姿を近くで見守って応援していると「ああ、いよいよなんだな」って、お母さんみたいな気持ちになりますよね。

緑泉寮は今年で5期目なので、一昨年初めての卒業生を出しました。私は卒業生を2回見送っています。学校の教師をしていた時とは心境がちょっと違いますね。教え子を送り出すというよりは、一緒に頑張って生活を作り上げてきた仲間がここから旅立つんだなという感じで、嬉しい気持ちと、3年間のいろんなことを思い出して、胸がいっぱいになります。

今の自分を育ててくれた阿賀町にお返しがしたい

――今の阿賀町は山本さんが子どもの頃と比べてどうですか?

私が子どもの頃はまだ地域の人としかかかわりがなくて、大人といえば学校の先生か近所の人ぐらいしか知らなかったんですけど、今は地域おこし協力隊みたいに地域外から来る人がすごく増えてきて、移住にも力を入れてますし、緑泉寮の子たちみたいに県外から来た高校生もいますし。外からの風をすごく感じられて、ますます面白くなってきたなと思いますね。もし自分が子どもに戻るなら、こういう環境も楽しそうだなって。

――山本さんが阿賀町で好きなところを教えてください。

私は散歩が好きで、自然の景色を楽しんだり、川がとてもきれいなので、季節がいい時は足を浸けてみたり。それと、清水が湧き出てるところが何か所もあるので、美味しい水を飲んだり。実家がお米農家なので、田植えから稲刈りまでの過程を眺めながら歩くのも好きです。

温泉がたくさんあるところもいいですね。私が所属する法人で温泉とブックカフェも運営していますが、県外や海外からもたくさんのお客様がいらっしゃいます。

――地域おこし協力隊の任期が終わった後のことは何か考えていますか?

子どもや生徒たちとかかわるような仕事はしていたいですね。あとは阿賀町にもっと人が来るきっかけになるような新しいビジネスもやってみたいと思っていて、いろいろ考えているところです。

県外や海外でも過ごして阿賀町の外の世界もたくさん見ましたが、やっぱりこの町が好きですし、ここでかかわってくれたすべての人が今の自分を作っていると感じているので、今度は私が町に何かお返ししたいなという気持ちがあります。

――移住や地域おこし協力隊など、新しい環境に飛び込もうとしている方に向けてアドバイスやエールをお願いします。

私の場合、阿賀町が地元だから挑戦しやすかったというのもあるかもしれません。実際、よく知らない土地に飛び込むとなると、「うまく生活していけるかな」「自分にできることがあるのかな」と不安な気持ちになって当然だと思います。でも、いざ飛び込んでみると本当に新しい景色が見えるというか、今まで当たり前だと思っていたことがその地域では案外新しい価値につながったりするので、特別なスキルや特技がなくてもできることは必ずあります。だからあまり心配せずに、前向きに挑戦してみてほしいです。

行き先をまだ決めていないなら、ぜひ一度阿賀町に来ていただきたいですね。特に中心の津川地区はかつて河港だったこともあって江戸時代ぐらいからいろんな人が行き交うエリアだったので、閉鎖的な感じはまったくなく、地域外の人に対してもオープンですし、一緒に助け合いながらやっていこうというフレンドリーな雰囲気があります。移住や地域おこし協力隊に初めて挑戦してみようという方にはとてもおすすめです。来ていただけたら一緒に面白いことができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。

――大らかでオープンな阿賀町の雰囲気がよく分かりました。ありがとうございました。山本さんの今後ますますのご活躍を楽しみにしています。