東京都調布市出身で栃木県塩谷町地域おこし協力隊の鈴木雄太さん。2年間の任務を終え、生物にやさしい農家として独立しようとしています。

農業法人での就業経験を経て、自分の農業を始めることを決意したものの、いきなりの独立には不安もあった鈴木さん。そんな時に出会ったのが、地域おこし協力隊の制度でした。塩谷町内で有機農業のPR活動をしながら、ビニールハウスを整備し、少しずつ農業の準備を進めてきました。

現在はナスを中心に、さまざまな野菜づくりに挑戦中。塩谷町が目指す「オーガニックビレッジ」の一員として、これからどんな農業を築いていくのか。その歩みに注目です。

(記事公開日:2025年3月25日)

農業関連の研究から現場へ

――鈴木さんは塩谷町がある栃木県の宇都宮大学出身とのことですが、何を学ばれたんですか。

宇都宮大学の農学部農業環境工学科で土の研究をしていました。卒論では沖縄の土を題材にしたんですが、サトウキビ畑で土の流亡(※畑から土壌が流れ出ること)が多いので、EB-a (イービーエー)という電気的に土をくっつけて流れにくくする資材を使用した時と使用しない時で、どの程度流亡の量に差が出るのかを調査しました。結果は、使用した方が圧倒的に流亡の量が少なかったです。

――人の役に立ちそうな研究ですね。元々農業に関心があったんですか。

そうですね。小学校ぐらいの時から、なんとなく自然とか農業に関わる仕事がいいなと思っていました。

――農学部を卒業後はどうされたんですか。

塩谷町にある農業法人に入りました。4年間勤めたんですけど、大学時代と違って1回もパソコンに触らず、がっつり現場で農作業をしました。お米を中心に、ネギや落花生も作っていました。

――農学部の研究の後は肉体労働の道へ進んだんですね。塩谷町というと現在いらっしゃるのと同じ場所ですが、農業法人から協力隊に転職されたんですか。

そうですね。将来は農家になろうと思っていて、勤めていた農業法人の紹介で空いている農地を頂いたんですけど、まだ一人で独立するのは恐いなと思っていたんです。そんな時、たまたま塩谷町の方から地域おこし協力隊という制度があるよって紹介して頂いて。有機農業のPRがミッションの協力隊員になりました。

協力隊をしながら農業の準備

――塩谷町は有機で農業をしている方が多いんですか。

それが、お米でいうと有機でやっている方は数名しかいらっしゃらないんです。

そこで、東京農業大学出身の町長が有機農業に力を入れていこうということで「オーガニックビレッジ宣言」をしたんです。これから塩谷町で有機農業に携わる人を増やすのを目指して、私たちが雇われました。

――有機農業のPR業務の協力隊としては、セミナーや講座を開くんでしょうか。

そうですね。栃木県内の他地域では有機農家さんが多くいらっしゃるので、そういった方をお招きして町内の農業者さんに向けて勉強会を開いたり、子供たち向けの農業イベントを行ったりしていました。

――鈴木さんはそういった活動の傍らで、ご自身も農業をされていたんですか。

はい、頂いた農地がビニールハウスだったんですけど、物置状態になっていてビニールも所々破けていたので、片付けて、ビニールを張り替えて、なんとか使える状態まで持って行くという作業から始めました。

――協力隊は任期後の定着に向けての活動も業務内で認められることが多いと思うんですが、鈴木さんもそうだったんですか。

そうです。農業の準備だけは活動内でやってもいいよと言われていました。なので、協力隊の1年目でビニールハウスの準備をし終えました。あと、ナス農家さんへ週1回の研修に通わせて頂いて、2年目も有機農業を学べる学校で研修を受けました。

今は2年目の終わりなんですけど、協力隊の活動日数を週3日にしてもらって、残りの4日を自分の農業に充てています。メインの野菜はナスなんですけど、去年は合計50種類くらいの野菜を失敗しながら作りました。

任期後定着の流れができるか

――行政の対応が柔軟だと、協力隊も任期後に定着しやすくなりそうですね。塩谷町は協力隊採用の歴史は長いんですか。

そんなに長くなくて、2023年度採用の私たち世代で10人目くらいです。

今までの協力隊の定着率が非常に低くて、任期後に塩谷町に定住している人は1人だけだったんです。ただ、私と同期2人は任期後も定住する意思を固めているので、合計4人が定着ということになります。さらに、次年度から同じミッションで新たに2人入ることも決まっているので、今後いい流れになっていけばいいなと思っています。

――協力隊を受け入れる行政側も、最初は前例がないので戸惑いがありそうですね。

好きなことで食べていく

――塩谷町は関東平野の山際のイメージですが、気候的には一年中農業ができるんですか。

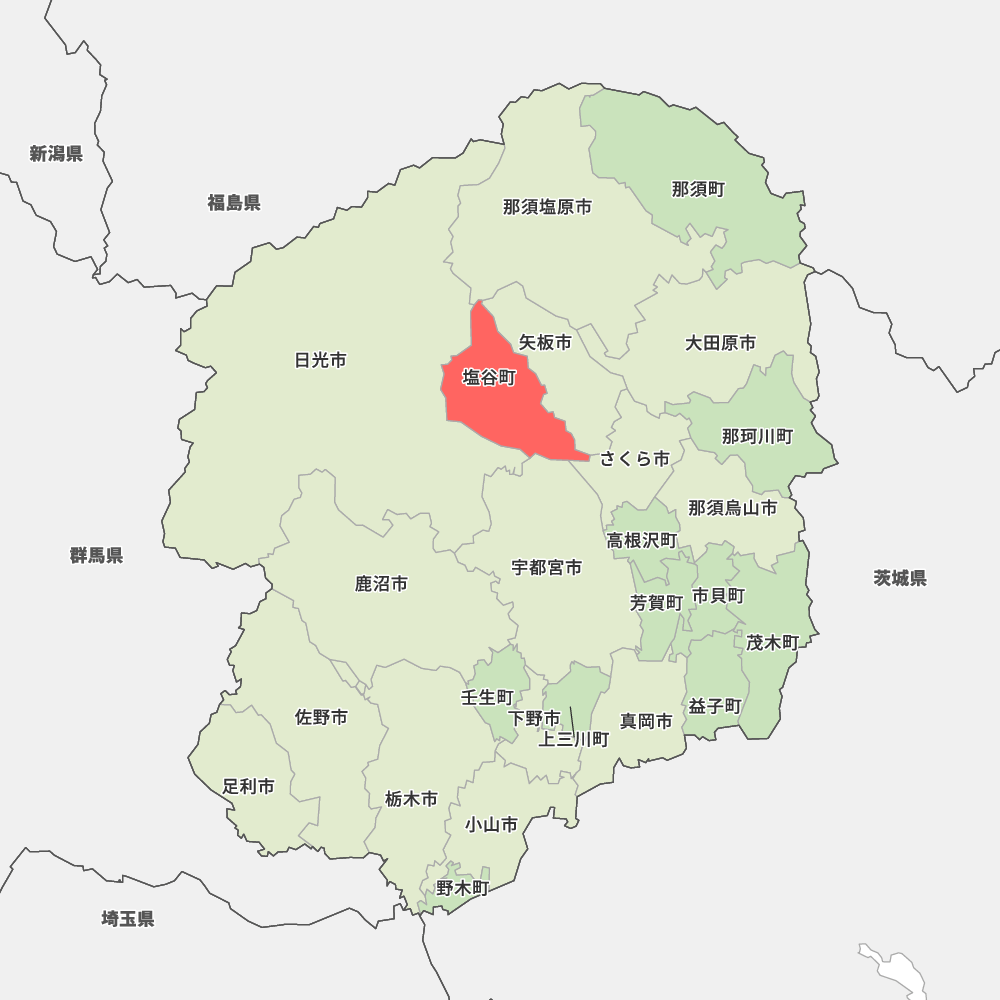

そうですね。塩谷町は宇都宮市と日光市の間に位置しているんですけど、ビニールハウスがあれば冬もできます。私の家は町の中でも南の方なので、比較的温暖ですね。

今(※取材時2025年3月)は、カブとか大根、小松菜なんかを収穫しながら、夏野菜の種を蒔いて、農繁期に向けた準備をしています。

――鈴木さんの農地面積はどのくらいなんですか。

今年度は1反(約990平方メートル)弱だったんですけど、来年度からは倍の2反程度にする予定です。品目も50種類より増えると思います。ナスだけで13品種程度やる予定です。

栽培計画も一応立てました。ただ、絶対に計画通りにはいかないでしょうけどね。特に、ここ最近のように異常な猛暑が続くようだと、ビニールハウスの中の温度が50℃以上になるでしょうから…。ハウスの窓を開けて温度調節しながら、なんとかやっていこうと思っています。

――酷暑にならなければいいですね。ちなみに、ナスを主力にするのは何か理由があるんですか。

ちょっとややこしいんですけど、将来的にアクアポニックス(※)というものをやりたいと思っているんです。魚を利用して農業をやるんですけど、葉物が適しているんですよ。じゃあ、この辺りで葉物をやっている農家さんの品目は何だろうと調べたら、春菊が多かったんです。春菊は冬野菜なので、夏は何を作っているんだろうということで、それがナスだったんですね。

なので、自分も冬は春菊、夏はナスをやって、アクアポニックスに繋げていこうと思いまして。

※アクアポニックス

アクアポニックスは、水産養殖(Aquaculture)と水耕栽培(Hydroponics)を組み合わせた、循環型の農法。 魚の排泄物には植物に必要な栄養が含まれ、バクテリアがそれを硝酸塩に分解し、植物が吸収する。植物は水を浄化し、その水が再び魚の水槽に戻る。循環型システムのため水の使用を最小限に抑え、化学肥料も不要。持続可能な環境の維持に優れた効率的な食料生産方法。

――アクアポニックスを実現するのが前提にあって農業をしているんですね。

そうですね。少しずつ始めようかなと思って、今自宅の庭に池を掘りまして。屋外なので、魚が猫に食べられないようにハウスっぽく屋根をつけようかなとか、魚は温度変化に強い鯉がいいかなとか考えています。

――そもそも、鈴木さんはなぜアクアポニックスに惹かれているんですか。

子供の頃からずっと生き物が好きで。農業を志したのもそれが理由なんです。親戚が千葉で米農家をしているんですけど、小学生の頃そこに遊びに行ってザリガニ釣りなんかをしていたんですよね。水生の動物が好きで、水族館に行くのも凄く好きで。なので、魚を使った農業は面白そうだなって。

――趣味と実益を兼ねる訳ですね。

そうですね、好きなことしかしていない。農学部、農業法人、自分でやる農業と、農業しかやってきていないので不安もあります。

今月まで協力隊で、4月から農業一本になるので、どうなるかわからないというのが本音なんですけど、これで食べられるようにしていきたいなと思います。

――鈴木さんの後に人が続いて、塩谷町が段々とオーガニックビレッジになっていったら素敵ですね。ありがとうございました。