雄大な自然の中にあるまち・長野県伊那市。その豊かな自然環境を活かした「生きる力を育む教育」が注目されており、子育て世代を中心に伊那市への移住希望者が増えています。また、移住希望者に限らず、ふるさとワーキングホリデーやワーケーションなど、個人や事業者が伊那市での暮らし・仕事を体験できるメニューも豊富です。

今回は、そんな伊那市の魅力について、企画部地域創造課移住定住促進係の伊藤さん(ふるさとワーキングホリデー担当)と、集落支援員の藤井さん(移住・定住コーディネーター)、工藤さん(ワーケーションリーダー)にお話を伺いました。

伊那市の概要

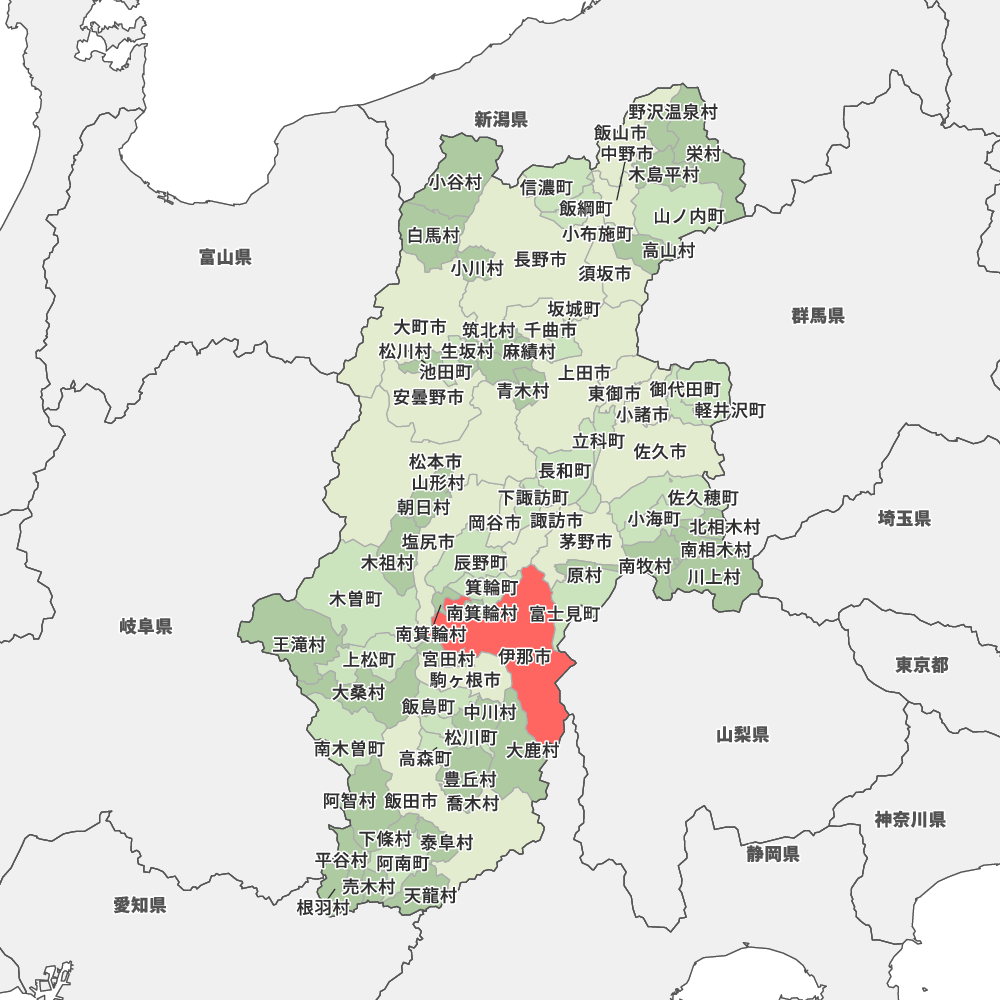

藤井さん:伊那市は南北に広い長野県の南部に位置しています。地理・地形的な大きな特徴としては、東側に南アルプス、西側には中央アルプスがあることです。これら2つのアルプスに囲まれた「伊那谷」と呼ばれる地域に伊那市はあります。

3,000m級のアルプスに囲まれた地形は世界的にも珍しいようで、「この地形が素晴らしいので伊那谷に住まいを決めた」と言う海外生活が長い日本人の方もいらっしゃいます。

また、伊那谷の真ん中には、諏訪湖から静岡県浜松市の河口まで延びる一級河川の天竜川が流れています。山があって、川が流れている。伊那市はその自然豊かな環境を生かして、長野県の推進する「信州やまほいく」を行っています。また、伊那小学校に代表される総合的な学びや特徴ある教育環境があるので、伊那市は若い世代から移住先として注目を集めています。

移住・定住の暮らしサポート

(1)田舎暮らしモデル地域

藤井さん:伊那市では、移住者を積極的に呼び込みたい地域を「田舎暮らしモデル地域」として指定しています。現在指定している地域は新山地域・長谷溝口区・伊那西地区・手良地区の4つです。

モデル地域の認定を受けるには要件があり、そのひとつに、地区の住民と移住者の橋渡しをする有志団体が存在することが挙げられます。 移住を希望される方は、その団体に空き家探しをサポートしてもらえたり、実際に引っ越した後には挨拶回りをどの範囲にしたらいいのか、地域のコミュニティにどのように入っていったらいいのか、自治会にはどのように入るのかなどの相談に乗ってもらえたりします。

地区の住民にとっても、「どのような人が移住してきたのか」という不安があると思いますので、有志団体の存在はとても大きいです。

田舎暮らしモデル地域は、補助制度も手厚いエリアとなっています。例えば、市内の他の地域だと75万円の住宅取得に対する補助金が、モデル地域だと最大で150万円になります。また、1年以上住むと交付される定住助成金や、通勤助成金などの補助制度があります。モデル地域だけでなく、過疎地域と呼ばれる高遠町や長谷地区にも同様の補助制度があります。

(2)移住準備住宅

藤井さん:物件が限定的になるのですが、市の東側に位置する高遠町・長谷エリアの市営住宅の一部を移住・定住準備のための住宅として、移住してきてくださった方の生活立ち上げ期のサポートとして貸し出しています。貸し出し期間は1年間で、当初の6ヶ月間は家賃が半額です。

働きながら伊那市で生活体験

(1)ふるさとワーキングホリデー

伊藤さん:伊那市では「ふるさとワーキングホリデー」という制度を導入しており、1年を通して様々なお仕事体験ができるプログラムを揃えています。例えば、冬はいちご狩りの受付業務、春先は田植え、秋にはリンゴの収穫などのお仕事や、伊那市の特産物であるアルストロメリアやトルコギキョウを栽培している農家での農業、薪割りを始めとした林業など、2週間から1ヶ月間、伊那市の暮らしや多種多様なお仕事を体験することができます。

その体験にかかる宿泊費・レンタカー代・ガソリン代については、市が全額補助するので、実質的な負担としては、お住まいの地から伊那市までの往復交通費と、滞在期間中の食費だけで伊那市に滞在できます。この制度はとても人気があり、応募者が多く倍率も高いため、書類とオンライン面談で選考させていただくという形式をとっています。

もともと地方への移住を検討されている方が伊那市のふるさとワーキングホリデーにいらっしゃると、「移住後のイメージが具体的にできる」というお褒めの声をいただきます。また、新しい人とのつながりが生まれるので、「刺激を受けた」と感想をいただくこともあります。

(2)ワーケーション(キャンピングカーIVMO/テレワーク拠点INADANI SEES)

工藤さん:伊那市のワーケーション事業はテレワークや地域体験のほか、地元の人々や企業との異業種交流も実施しています。様々なプランをご用意していますが、例えば狩猟体験の場合、参加される方は猟師になりたくて体験に来るというよりは、猟師がどのようにお仕事されて、地域とどのようにつながっているのかを知りたいというご要望があります。もし、その体験を経て「猟師っていいな」とお思いになれば、そこで転職という可能性もゼロではないと思います。

50代の方も多いので、第二の人生につながることも考えられます。例えば「リタイアして林業をやってみるのもいいかな」など、ワーケーションでの体験や繋がりを通して様々な職業を知ることができ、視野が広がる機会になると思います。

他にも、キャンピングカーを活用した「IVMO」(イブモ)というプランもあります。IVMOは伊那市が所有しているのですが、レンタカー扱いになっており、1日から借りることができます。ご自身で運転したり、車内に泊まったりすることもできます。伊那の地域産材で木質化されたIVMOに乗って移動しながら好きな場所に行くことができます。Wi-Fiも利用可能なので、PCやスマホでお仕事をしながら地域をドライブすることができます。

ワーケーションは、基本的にはやはりテレワークできる方のご利用が多いです。また、伊那市内には、産官学連携拠点施設となるINADANI SEES (伊那谷シーズ)というテレワーク拠点があります。ここはドロップインで当日予約でもお仕事できますし、ワーケーションの場合は事前にこちらで予約をお取りして、スムーズにお使いになれるよう手配することもできます。

こういったテレワーク拠点とIVMOの組み合わせも可能で、IVMOの中でお仕事する時間があったり、拠点に行く時間があったりと、それぞれを利用することができます。

ワーケーション事業は、伊那市との関わりを持つ方を増やしたいという想いで運営しています。もちろん、関わった後に移住や企業誘致などに繋がっていけばより良いのですが、できるだけ何回も伊那市に来ていただけるようなプラン作りとコーディネートができるように現在取り組んでいるところです。

自然の中での行う特徴的な教育「やまほいく」や総合学習

藤井さん:伊那市は自然を生かした子育て環境で若い方たちからの注目を集めています。

幼児期の保育環境については、「信州やまほいく」という長野県の認定制度があります。信州やまほいくに認定されている保育園には、普及型と特化型の2種類があり、これは野外での活動時間や保育内容、2年以上の指導経験者が半数以上在籍しているかなどの要件に応じて認定されます。普及型よりも特化型の方が、以上の要件を満たしています。伊那市では現在、13の市立園が認定を受けています。公立園で特化型の認証を受けているところはかなり珍しく、13園のうち、高遠第2・第3保育園が特化型に認定されています。

小学校は、伊那市内に全部で15校あり、各校が探究的な学びを実施しています。例えば、田舎暮らしモデル地域の一つである新山地域は、森山に囲まれたエリアのため、春は山菜やタケノコ、秋はマツタケも生えます。新山小学校の児童たちは、地元の方たちと一緒に山に入って山の幸を採り、みんなで調理して食べるといった授業を行っています。他にも合鴨農法による稲作などを実施しています。

小規模校も多く、1クラス10人以下の小学校もあります。どの小学校も自然に囲まれているので、のびのび学べる環境となっていることが特徴です。

伊那市が目指す今後の取り組み

藤井さん:引き続き、様々な世代の方に対して、積極的に移住のことを発信していきます。

新しい動きとしては、「ソロ移住」に着目して、お一人でも安心して引っ越して来られるような取り組みを色々と考えています。例えば、伊那市では職業紹介の資格を持っているので、移住定住相談窓口で、伊那市無料職業紹介所としてお仕事探しもワンストップで行っています。その求人数をもっと充実させていこうとしています。

現状、田舎暮らしモデル地域事業の補助金や、移住準備住宅の利用に年齢などの制限があります。多くの自治体では移住に関する補助金の条件として年齢制限や複数名の世帯であることなどをあげています。伊那市ではおひとりでの移住検討者も安心して移住できるようにサポートを考えています。

それに加えて、今年度から「移住婚」を始めています。パートナーを探したい・結婚を機に環境を変えたいという方へのサポートもしています。

ふるさとワーキングホリデーやワーケーションに関しては、移住・定住のための事業ではなく、関係人口を創り出すこと、まずは伊那市とのつながりを持っていただくことに主眼に置いた事業になります。もう少し先の未来への、種まきのイメージで今後も取り組んでいきます。