秋田県の山間部、大仙市南外地域。日本の多くの地方と同じように過疎化が進む地域だ。しかしここには一風変わった公設民営のミニスーパーがある。

「南外さいかい市」は南外地域の住民が地元スーパーの廃業をきっかけに任意団体を設立して開店したミニスーパーだ。地域の大切なライフラインとして生鮮食品などを扱うほか、地元の生産者が作った野菜が並ぶ。また、散逸する集落を移動販売車で回ることで、高齢者を見守る役割も担っている。

こうした活動を行う中で、高齢者を取り巻く問題に気付き、食事付き健康サロンを開催したり、病院への無料送迎を行ったりしてきた南外さいかい市。もはや店舗運営だけにとどまらない南外さいかい市は、どのようにして活動の幅を広げ、これからどこへ向かって行くのか。

今回はNPO法人南外さいかい市事務局長の佐々木繁雄さんをはじめ、大仙市役所南外支所地域活性化推進室の菊地さんらに、南外さいかい市ができるまでのお話や歩んできた道のりなどについて伺った。

スタッフの時給75円からのスタート

2013年(平成25年)、南外地域にあった唯一のスーパーが閉店した。山間部に民家が散逸する集落では、住民たちの買い物の場が無くなるということは死活問題だ。

地域の個人商店も移動販売を行っているが、一戸一戸の距離が遠い田舎のことだ。移動販売という形態の性質上、どうしても後半になるにつれ商品が品薄になってくる。利用者から「やはり店舗を」との声が挙がるのは当然のことだった。

「特に外小友地区ではその要望が強く、市が主催して南外地域の各集落の代表者が集まる座談会のようなものをしていたんですが、買い物ができる実店舗が欲しいとの声があがっていました。」と佐々木さんは当時を振り返る。

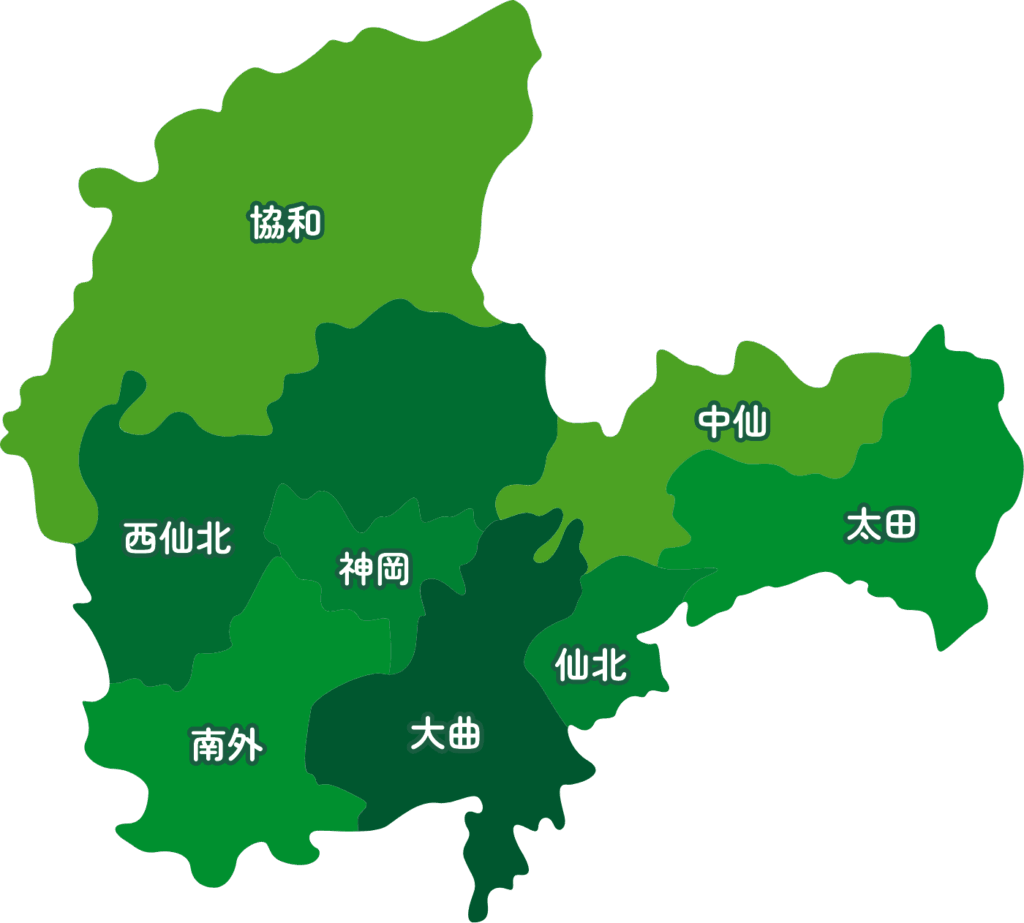

元々南外地域は南楢岡村と外小友村が合併してできた村だったが、2005年(平成17年)に周辺の市町と合併して大仙市となった地域である。南外村役場だった庁舎が大仙市役所南外支所となり、規模の縮小により庁舎のスペースが空いた。そこを地元の商店で借りて店をやってはどうか、と話が持ち上がった。

「市の方でも市民から店が欲しいと要望があったものですから頑張りたいということで、地元の個人商店にお店をやっていただけないかと話が出たようですが…。新たに設備や運営にかかるお金を負担するということは容易ではないです。何回か話し合いを持ったようですが、うまくまとまらなかったですね。」

それでも住民の「買い物ができるお店を」との要望は無くならない。そこで自治会長や婦人会、農協などが集まって、店舗を設置することはできないか話し合いが続けられた。

話し合いの中で市から、秋田県で設立を支援している「お互いさまスーパー」という事業を紹介される。「お互いさまスーパー」とは、人口減少や高齢化による既設店舗の閉店により、高齢者等の買い物が困難になった地域などで、自治会などが運営するミニスーパーのことである。

市からは「設備の整備は請け負うが、運営はお願いすることができないか」と提案され、当時集落支援員として話し合いに参加していた佐々木さんは、どうしたらいいか頭を悩ませた。そこで声を上げたのは「地域活性化支援協議会」だった。

「この団体は私の仲間が作ったもので、地域で行われている盆踊りや運動会を開催、運営している団体でした。その仲間から、どうだ、店をやってみないかと声が上がりました。ただ、全員商売に関しては素人なわけです。でも深く考えないでやってみようじゃないかと、2018年(平成30年)の12月から試験的にお店を始めてみました。」

この仮設店舗は、工事現場で使うプレハブを借りたもので、市街地の安いスーパーで仕入れた商品を並べお店ができあがった。店番をした協議会のメンバーへの謝礼は時給換算すると75円だったという、ほぼボランティアの状態ではあったが、翌年の4月までの運営でなんと赤字にはならなかった。

本格始動

試験販売の結果を受け大仙市の補助金制度を活用して県内の類似施設への視察など準備を進めていくことになる。しかし、準備を進めるなかで役所の庁舎は店舗を構えるのに適さないのではないか、という声がスタッフから上がった。

「役所の用事は、今時支払いなんかはコンビニでもできると。役所に来るのは役所に行く用事がある時だけで、ふらっと立ち寄るような店を構えるにはちょっと具合が悪いのではないかと考えました。」

そこで目をつけたのが「南外ふるさと館」という温泉施設。

「温泉に来たお客さんなら、お店に立ち寄ってお金を使ってくれるのではないか」と敷地内に店舗を作らせてもらえないか頼み込んだ。ふるさと館が市の施設ということもあり、順調に話が進み、2019年(令和元年)にめでたく場所が決まり、10月の開店を目指して動き始めたのだった。

仕入れ先問題

次に待ち受けていた難題は、仕入れ先問題であった。車で25分ほどの距離にある大曲地域にはスーパーがあり、そこで商品を仕入れる算段を立てていたが、そううまくはいかなかった。

「スーパーというのは、商品を卸してもらう免許はあるけれども、卸す免許がないらしいです。それで『うちの方ではおたくの店に卸すことができない』と断られてしまいました。」

困り果てた佐々木さんらは、「生活協同組合コープあきた」に頼んでみてはどうかとの提案を受け、秋田市の生活協同組合に取引を願い出てみた。生活協同組合では基本的に組合員以外が生協を利用することを許可していない。南外さいかい市のケースはすぐには判断ができないということで、仙台市にある本部に回答が託された。

結果、買い物の困難など地域課題解決の為の利用と認定され、開店予定日3週間前に迫った9月下旬にようやく商品を卸してもらう許可が取れたのだった。

15坪ほどの小さな店に並べる商品は、地域の人たちの生活を考えて決めた。

「一番要望があったものが、生鮮食品です。だからまずそれは置くと。それから直売所としての役割も持たせたいと思い、おばあちゃんたちが作った野菜を売ることにしました。『最近は孫たちが漬物を食べないんだよ』と、野菜を作るおばあちゃんたちの意欲もなくなってきたことも売ることにした理由です。でもやっぱり高齢者にとっては仕事があることが生きがいの一つだと思うので、ぜひ野菜を持ってきて売って欲しいと頼みました。買い取りするほどの力は無いので、委託販売という形にして、売れ残った野菜は引き取ってもらうことにはしましたが、野菜ばかりでなく春には山菜、秋にはキノコも出していただいています。」

その他に並ぶのは菓子類やパン類。あまり量はないが、店に来れば生活はできるように、と考えて仕入れている。

65歳以上のスタッフ13人、レジに苦戦

そうして迎えた開店当日。当初のスタッフは活性化支援協議会の13名だったが、ほとんどが65歳以上だった。元々役所勤めだった佐々木さんをはじめ、元郵便局員や元保育士という面々で、レジ操作などには不慣れだ。

「一回レジ講習を受けたんですが、開店日はなかなかうまくいきませんでした。何回もエラーが出るんですよ。ところが開店前にNHKの取材を受けたこともあって、それを見た方が全県からたくさんいらっしゃったのですが、レジがうまくいかないからお客さんが進まなくて、あまりに人が多くて何が置いてあるのか全然見られないからまた今度来ますと言われたりしてね。あるおばあちゃんなんかは、あんまりレジでエラーが出るものだから、会計後に近くの郵便局へ行って『兄ちゃん、心配だからこの商品の合計を計算し直して』なんて言ったそうです。」

落ちる売上、移動販売をスタート

開店してしばらくは話題性もあって賑わった南外さいかい市だったが、12月に入ると売り上げが落ち込んできた。そこで市でも隣のふるさと館でお笑い芸人などを招いたイベントを開き、南外さいかい市のPR活動を行った。そうすると、徐々に南外地域全体でさいかい市を利用する人が多くなっていったという。

ただ、山間部に散らばる家々は、店舗から5km以上離れた集落にも存在する。自力で頻繁に買い物に来られない高齢者も多い。やはり移動販売車が必要だとの要望が聞かれるようになった。

移動販売を行うには販売用の車が必要だ。国の補助金を利用して購入しようと考えたが、車両の購入だけが目的では、補助金を活用することが出来なかった。

「そこで言われたのは、車の購入だけが目的では申請が通らないので、南外地域の特産品を製造してはどうかということでした。そこでクッキーやパウンドケーキなどお土産品になるような商品を開発し、その製造を行う設備を準備することも補助金の申請目的としました。

それから、山間部に住む高齢者の見守りを目的とすることも追加してはどうかと言われました。一緒に活動している仲間に保健師資格を持つスタッフがいたので、その人を移動販売車に乗せて見回ることで、高齢者の見守りになると考えました。」

この3つの事業に取り組むことで申請を出した結果、国の交付金(過疎地域自立活性化推進交付金)の採択を受け、2020年(令和2年)9月にNPO法人化するとともに、同年12月より移動販売車の運行を開始した。

「移動販売は特におばあちゃんたちが喜んでくれています。行くと悩み事なんか色々話されます。『うちの息子が仙台にいるけれども何ヶ月も帰ってこないわ』とか、『孫がちょっと感じが悪いわ(笑)』とか。そんなふうにおしゃべりをするので、だんだん移動販売の時間が長くなっちゃって」と笑う佐々木さん。喜んでもらえて見守り活動にもなると、やりがいをにじませた。

高齢者の健康問題に気づく

移動販売を始めてしばらく経ったころ、佐々木さんらはある商品がよく売れることに気がついた。それはカップラーメンだった。

「山間部で農家をやっている一人暮らしの高齢者ですと、朝は炊いたご飯を食べても、昼はカップラーメンで済ませているのではないかと。これはやっぱり高齢者にとってあまり良い傾向ではないと思ったんですね。」

南外地域では、デイサービスを行っている事業所があったが撤退し、食事に困る高齢者が増えていた。そこで南外さいかい市では2023年(令和5年)に「どやくのたまり場」と名付けた高齢者向け食事付きサロンを開催することにしたのだった。

場所は、ふるさと館の隣にある南外民俗資料交流館。高齢者は食事をしながら体操などを楽しんでいる。初めは手探りだった内容も、現在では新たに加わった介護士や看護師資格を持つスタッフが指導をしてくれているのだそうだ。

病院への送迎サービスを開始

「そのサロンをやりながら次に見えてきたのが、お医者さんの問題でした。」

2022年(令和4年)に歯科医院のみとなってしまっていた南外地域。高齢者にアンケートをとったところ、病院に行くことを我慢していると回答した人が多かった。

「車を自分で運転できない年齢になってくると、自分の体調がどうしても悪い場合は救急車とか色々方法があるけれども、薬をもらうとか急を要さない場合は家族に連れていってもらわないといけない。そうなると家族と都合を合わせる必要がある。そこで、家族が忙しいとなればまずちょっと我慢すると。」

これではいけないと、2024年(令和6年)の9月からは病院への無料送迎をスタートした。「どやくのたまり場」によって自宅からさいかい市までの送迎体制はできていたため、サロンのある日に大曲地域の厚生医療センターまで希望者を連れて行くことにしたのだった。

「だけれども、お医者さんに行って薬をもらえばいい人と診察が必要な人とでは待ち時間が違うでしょう。それで厚生医療センターの隣にあるAnbeeという市の交流施設を待機場所にして、そこで待ってもらうことにしました。」

ただ待機するだけでは終わらないのが南外さいかい市。大曲地域までのガソリン代を稼ごうと、Anbeeの下で出張販売を始めた。大曲地域には農家より勤め人が多く、南外で作った野菜がよく売れるのだ。

「ただ、所有している車の台数が多くないものですから、今のところは一度に病院へ連れていけるのは5人が限度です。実際まだ利用者は少ないですが、これから市と協議しながら台数を増やせれば10人位までいけるのではと思っています。」

行政もさいかい市を継続的に支援

工夫をしながら次々と課題解決に取り組んでいる南外さいかい市。大仙市はどう見ているのだろうか。

「店舗は市で準備し、移動販売車やクッキーなどを作る工房は国の補助金を活用していますが、運営に関しては現在も自走されていて、本当に住民の皆さんの力はすごいなと感じています。」と話すのは大仙市役所南外支所地域活性化推進室の菊地さんだ。

「市でも住民の皆さんから頑張っていただいている活動やアイデアは持続させていきたいと考えています。スタッフの苦手な経理などはこちらでサポートして、元気に活動に専念していただけるようにバックアップしていきたいですね。」

ただ、立ち上げから5年が経ち、65歳以上だったメンバーはさらに高齢化してきている。新しいスタッフも入ってはいるものの、拡大する事業や業務に追い付くかどうかが課題となっている。

そこで大仙市では、2025年(令和7年)4月から地域おこし協力隊を南外支所に配属した。主にさいかい市の運営や経理のサポートを担っているという。

地域おこし協力隊として南外さいかい市をサポートしている能條さんは、隣地の神岡地域の出身だ。社会に出てからは首都圏で働いていたが、一人暮らしの母親が暮らす故郷が過疎化してきていることはずっと気にかかっていた。

「去年、同窓会があったんですが、みんなと話していると昔に比べて地元に活気がないように感じました。」

そんな時に大仙市から南外さいかい市に関わる求人が出ているのを目にしたという能條さん。ちょうど会計事務所に勤めていたこともあり、医療事務などの経験もあったことから、経理や経営、事務をサポートしてほしいという募集内容に「自分でも役に立てそうだ」と考えた。また、自分が生まれ育った地域の現状を心配していたので、「何か地域が元気になるお手伝いをして、恩返しができれば」と地域おこし協力隊に応募した。実際に働いていると、南外地域の住民やさいかい市のスタッフの意欲に感動することも多いという。

「もう本当に皆さんが誰かのために、という気持ちで動いていて。お店番がいなかったら、『じゃあ私がやるわ』って率先して手をあげて下さったり、サロンにもこぞって来てくださったり。皆さんの力の大きさをすごく感じています。南外地域では皆さんが集まって、すごく意欲的な話をされるのがいいなあと思います。」

任期である3年間、南外地域で学び、地元でも役に立てるようがんばりたいと笑った。

楽しむことが一番

公設民営の店舗運営から、移動販売、健康サロン、病院への通院支援までを担ってきた南外さいかい市。すでにこれ以上無いほど業務は広がっているようにも思えるが、今後の展望を佐々木さんに伺ってみた。

「いろいろな問題がまだまだありますけれど、今増えているのが農地の荒廃ですね。農家をやりながらさいかい市に関わっているスタッフも多いですが、やはり高齢になって田んぼをやめてしまうと。こういった課題をどう解決したらいいかと頭を悩ませていたんですが、商品を卸してもらっている生活協同組合から『南外で作った野菜を販売しませんか」と声をかけられまして。荒れた田んぼや畑を利用して野菜を作り、それを生活協同組合に売れたらいいだろうなと。ただキャベツ5個とか人参3本では話になりませんので、まとまった数を販売できる体制を整えられたらと考えています。みんなと共同で畑をする方法を模索していきたいなと。」

点在する家の為に行っている移動販売も、一人暮らしの高齢者が施設に入るなどして客が減りつつある。現在は大曲での出張販売でそれを補っているが、今後さらに減った場合どうしていけばいいのか。佐々木さんらは、この問題と農地問題を一挙に解決できないかと道を探っている。立ち行かないから辞める、そんな選択肢は最初から無い。気概に溢れている。

「でもやっぱりね、一番大切なのはスタッフが楽しむことですよ。旦那さんを亡くしたスタッフが2、3人おりますけどね、家にこもってると落ち込んでくるじゃないですか。でも店に来て話していると、元気になる。それからね、旦那さんが健在なうちでも家にいると掃除もしなきゃいけないし、畑もやらないといけないし、旦那がいたらいたで困ったもんだと、不満が出てくる。でも店に話しに来るとそういうことをすっかり忘れられるということで、スタッフはとても楽しんでやってるんです。やっぱり自分たちが楽しまなければ続かないですから。」

過疎地域で若者が奮闘する。正直なところ、それは今日よく聞く話だ。しかし、南外さいかい市のように高齢者がここまで地域の問題解決に取り組み、支え合い、そして楽しんでいる例を見たことがあるだろうか。少子高齢化社会の今、目指すべき地方の形の一つがここにあるのかもしれない。