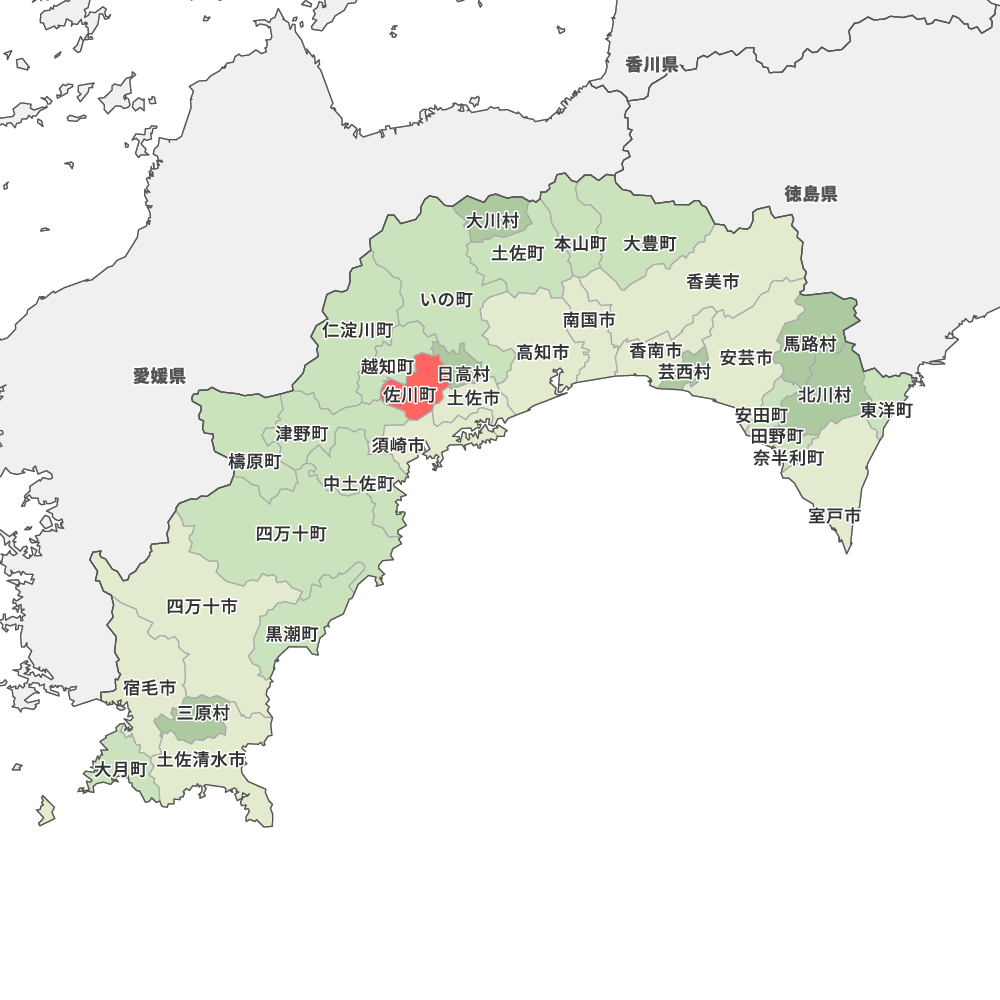

県土の84%を森林が覆う高知県。日本一の森林率を誇る一方、基幹産業である林業の働き手は年々減少しています。そんな中、低コストで参入でき、柔軟な働き方ができる「自伐型林業」を推進し、移住者による林業の担い手確保に取り組む自治体があります。県中西部の佐川(さかわ)町です。佐川町では自伐型林業の従事者を「キコリンジャー」と呼び、10年以上前から地域おこし協力隊の林業研修生を全国から受け入れています。

キコリンジャーの一人であり、日本画アーティストとして全国で作品を出展する宮﨑あかねさんに、自伐型林業という働き方や佐川町の魅力についてお話をうかがいました。

絵を描き続けるための働き方を模索した末に

――宮﨑さんは美大を卒業して、なぜ林業をやってみようと思ったのですか?

卒業後も絵を続けたかったのと、あまり都会にいたくなかったのもあって、会社勤めよりは一次産業のような働き方が合っているかなと漠然と考えていました。それでいろいろ調べるうちに林業に興味がわいてきて。

でも森林組合みたいな大きな組織に入ると絵との両立が難しいかもしれないなと思っていたら、知人が「自伐型林業がいいよ」と教えてくれたんです。与えられた持ち場で森林密度を調整していく「間伐」がメインの小規模な林業なので、自分に合っているかもしれないと思いました。自伐型林業をネットで検索していると佐川町がヒットして、地域おこし協力隊という働き方があることも知りました。これなら未経験でも始めることができて、お給料もいただけて、絵も続けられそうだと思って、すぐに現地を訪ねて役場の方や実際に林業をやっている方に話を聞いて、移住を決めました。

――実際に佐川町に行ってみてどんな印象を受けましたか?

移住者への支援がかなり手厚いと思いました。なんとなく移住者ってよそ者感があるんじゃないかと思ってたんですけど、高知県というか佐川町は特に、地元の方がみんなに移住者に慣れていてあまり壁を感じないんですよね。むしろ「遠くから来てくれてありがとうね」なんて言ってくださって。みなさんすごく優しいです。縁もゆかりもない土地ですけど、移住への不安や戸惑いはさほどありませんでした。

今、ありがたいことに二階建ての一軒家に一人で住ませてもらっています。自治体が管理する空き家活用住宅で、協力隊の任期の間は家賃もかかりません。狭いアパート暮らしでは絶対に描けないような大きな絵も描けるので本当に助かります。

――都会から一気に田舎へ移って、戸惑いはなかったですか?

地元は東京ですが、高校は埼玉の山間部、大学も沖縄の芸大に通っていました。佐川町は田舎なんですけど、ちょうどいいんです。スーパーもコンビニもひと通り揃っていて買い物には困らないし、高知市内へのアクセスもいいですし。田舎って人が少なくて夜も真っ暗で寂しいイメージがあるかもしれませんが、佐川町はあんまりそんなこともなくて、すごく居心地がいいです。移住者の方も多く、コミュニティもありますし。思った以上に快適に過ごしています。

――キコリンジャーのお仕事はどうですか?力仕事のイメージですが女性でも大丈夫なのでしょうか。

運動経験ゼロだし腕力に自信もないし、本当にやっていけるのか最初は心配したんですけど、なんとかなっています。もちろん力を使う作業もあるんですが、便利な道具がたくさんありますし工夫次第でかなり負担を軽減できていると思います。協力隊の卒業生にも女性のキコリンジャーは何人かいます。

高知県には林業大学校という林業に特化した職業訓練校があって、協力隊であればほとんどの資格を無料で受講し取得することができるんです。あとは現場で経験を積む中で、先輩が何でも教えてくれます。協力隊の間、山では安全上必ず二人以上で作業する決まりなので。1年目は先輩が2人いたんですが、今は2人とも先輩が卒業してしまって私ひとりなので、OBに手伝ってもらっています。

――林業未経験者へのサポートがかなり手厚くて安心ですね。車両や機材はどんなものを使いますか?

車両は3トンのバックホウ、木材を運ぶ林内作業車、ダンプトラックが基本で、機材はチェーンソーのほか倒れた材木を掴むグラップルや岩石を砕くブレーカーなんかも使います。これらの重機は役場が管理していて、卒業後に林業を続ける場合にも格安でレンタルできます。

――自伐型林業は実際どんなことをするんですか?

50年後、100年後に価値のある山づくりを目指し、間伐を繰り返すことがメインです。間伐した材を搬出するために、森林の中に小型トラックが通れるぐらいの“作業道”を作ります。「皆伐」はせず、少しずつ間引くような「間伐」を主にしていくことで、山の保水力を維持しつつ、適度に太陽の光が届くので、環境への負担が少ないんです。

今は割り振られた町有林での一角で作業していますが、協力隊卒業後は、山主さんが自治体に施業委託した土地を請け負って林業を継続することができます。未経験でスタートして林業で生計を立てていくまでの一連のシステムがかなりしっかりしてますよね。

“植物のまち”を五感で堪能できる

――創作活動との両立はうまくいっていますか?

そうですね。1か月のうち約10日ぐらいは自分の持ち場で作業道作りをして、それ以外の日はOBの山でお手伝いすることもあるんですけど、何もない日は家で絵を描いたり、展示の準備をしたり県外に出たり、けっこう自由に過ごしています。おかげで東京のグループ展に毎年出展できていますし、つい最近は岐阜の芸術祭に1か月ぐらい出展していました。9月には沖縄でも出展を予定しています。こういう活動の仕方ができるのは本当にありがたいです。

――かなり自由度が高いんですね。

これが自伐型林業のいいところで。林業を始める前は農業もいいなと思っていたんですけど、田んぼや畑は日々の世話が欠かせないので、なかなか土地から離れられないんですよね。それに比べて林業の場合、木や山の時間の流れがとてもゆっくりなので、自分の生活スタイルに合わせて1~2か月、もしくは1~2年離れることも可能です。融通が利きやすいという意味で、副業として最適だと思います。

――山の中の居心地はどうですか?暑い時期の作業は大変そうですが。

山の標高にもよるんですが、木陰もあるし町と比べるとずっと涼しいです。あと佐川町の山には危険なクマやヒルがいないので、比較的安心して作業できます。タヌキやキジのような野生動物はよく見かけますね。私は植物が好きなので、山を歩きながらいろんな植物を見つけるのも楽しいです。佐川町に来て、樹木画家の方にお会いしたり、植物に詳しい方のお話を聞く機会もあったりして、ますます興味がわきました。

――佐川町は「まちまるごと植物園」を謳っているだけあって、町全体で植物を大切にしている印象があります。明治時代の植物学者・牧野富太郎氏も佐川町出身ですよね。宮﨑さんも植物をモチーフにした絵を描いたりしますか?

そうですね。描きたいなと思うものが自然の中にあることが多いので。たとえばカビとか大好きです。自然が作り出す模様って面白いんですよね。街中にいるよりも山のほうがそういう刺激が多いですからね。佐川町は特に他の地域よりも多い気がします。

――オフの日の過ごし方を教えてください。

やっぱり絵ですかね。あと副業ができるので、アルバイトもちょこちょこやってます。ライブが大好きなので、知人が運営する高知市内のライブハウスで働いたり。佐川町に来て知り合った農家さんの畑仕事を手伝うこともあります。

あとは協力隊OBや移住者のみなさんとの集まりもけっこうありますね。そのコミュニティの中でも特に趣味が合う人と一緒にライブを見に行ったり、ご飯食べに行ったり。私より年上の方が多いんですが、みんな仲がいいです。

――協力隊OBがたくさんいるということは、任期が終わった後もそのまま佐川町に住み続けている方が多いということですよね。それだけ魅力的な町なんでしょうね。宮﨑さんの今の生活について、実家のご家族は何と言ってますか?

最初は心配だったみたいで「林業なんて危ないんじゃない?」とか言われました。でも手厚いサポートがあるし、私にとってお給料をいただきながら絵も続けられる環境というのは何よりありがたいことなので、家族もそこを理解して今は応援してくれています。母が一度佐川町まで来てくれたんですが、素敵な拠点ができたねと言って喜んでいました。

多拠点生活も副業も自由自在

――協力隊としてあと2年弱。新しく挑戦してみたいことはありますか?

林業大学校で「アーボリスト」という特殊伐採資格を取りたいと思っています。取れたら、庭木を剪定するような造園業みたいな仕事もできるようになるので。協力隊として資格を取るも取らないも自由なんですけど、せっかくだしいろいろチャレンジしてみようかと。あとは樹木医にも興味があります。実際の樹木医の方とお話しする機会があって、すごく面白かったので。

――樹木医という仕事があることを知りませんでした。字の通り、樹のお医者さんということですか?

そうなんです。お医者さんと同じで本当に診察するんですよ、診断書を書いたりして。面白いですよね。樹木医の資格を取るには実務経験が何年も必要だったりしてかなりハードルが高いんですけど。樹木医までいかなくても、植物や森林の専門的なことはもっと勉強してみたいですね。

――ということは、宮﨑さんは協力隊卒業後も林業を続けていくご予定なんですね。

面白い仕事なので、できれば長くかかわっていきたいですね。絵を描くこととどうバランスを取っていくかということは常に考えますけど、協力隊の間にできるだけいろんな知識や資格を身につけておきたいと思ってます。

――キコリンジャーのお仕事はどんな人におすすめですか?

私みたいに多拠点生活を考えている方とか、生活スタイルを自分で決めたい方にはおすすめですね。自由度が高いから本当に柔軟な働き方ができるので。私の周りで林業をやっている方は、農業と林業、鮎釣りと林業、執筆業と林業、町議会議員と林業みたいに、いろんな仕事と両立しています。こんなふうに多様な働き方の人が増えることで、佐川町はもっと面白い町になると思います。

――移住を迷っている方にアドバイスをお願いします。

東京の友達にもそういう子がけっこういます。気になってはいるけど、今いる場所や人間関係を手放すのは惜しくて何となく離れづらい、みたいな。一度移住してしまうと簡単には戻れないようなイメージがあるのかもしれないですね。

でも実際、そんなことはなくて。私も月に一度は東京に戻ってますし、距離はそんなに問題にならないんじゃないかなと思っています。移住したからといって移住前のつながりがリセットされてしまうわけじゃないし、そこは自分次第じゃないでしょうか。特にキコリンジャーみたいに自由度が高い生活スタイルを選べば、地元が恋しくなったらいつでもふらっと帰れますし。あまりハードルを上げて考えなくても大丈夫です。もちろん、自治体にとっては移住者がそのまま定住してくれることが理想だとは思いますが、あまり身構えず、気軽に見学に来ていただけたらうれしいです。

――ありがとうございました。キコリンジャーとして森林や樹木への造詣を深めていく中で、創作活動にも良い影響がありそうですね。今後のご活躍を楽しみにしています。