渦潮の轟き、霊山寺から始まるお遍路、そして特産のなると金時や鳴門わかめ——自然と歴史、食に彩られた徳島県鳴門市。近年は県外からの移住者も増えており、子育て世代の包括的支援策や、移住起業を後押しするアカデミーの開講など、定住支援にも力を入れています。今回は、商工政策課の藤瀬さんと柿窪さんに、鳴門市の移住施策を中心にお話を伺い、移住先としての鳴門市の魅力に迫りました。

自然も産業も文化も豊かな町

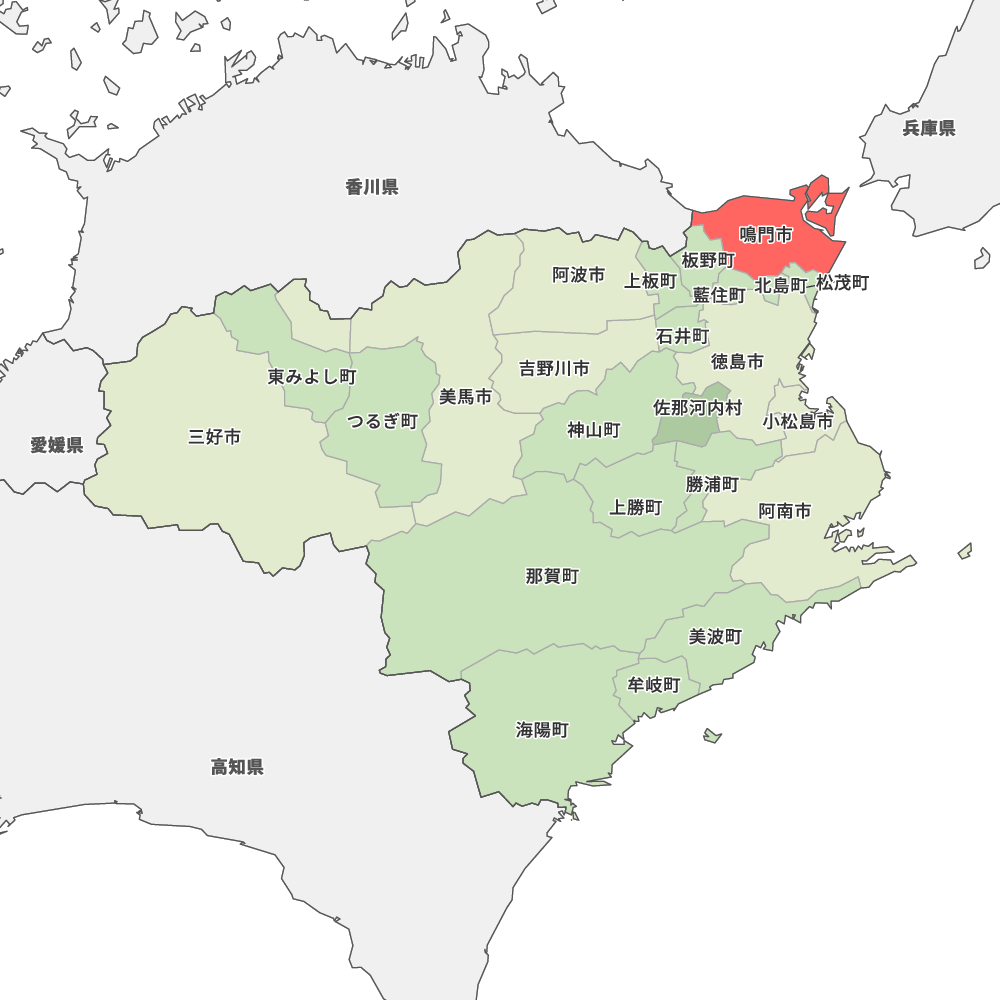

画像引用元:鳴門市移住サイト NARUTO 3RD

――まず鳴門市の気候や地理について教えてください。

柿窪さん:

徳島県の中でも東端に位置する鳴門市は、瀬戸内海に面しており、雨が少なくカラッと晴れている日が多い瀬戸内式の気候です。

地理についてですが、まず中心市街地は撫養(むや)町と言いまして、このあたりに市役所やいろんなお店が集まっています。そこから北に小さい橋(小鳴門橋)を渡ると大毛島という島に入ります。島の南には鳴門教育大学があり、北の方に行くと、渦潮が見えるリゾートエリアが広がり、そのまま大きい橋(大鳴門橋)を渡ると淡路島に至ります。

また、撫養町から南東の方に行くと、特産品のなると金時、南西の方に行くとレンコンやなると金時の畑が広がる農業の盛んなエリアになります。

藤瀬さん:

鳴門市って産業の構成的にも非常にバランスが取れているんです。農業は今申し上げた通り、なると金時やレンコン、鳴門らっきょといった特産品に強みがあり、渦潮を見に来られる観光客も多く、観光業も盛んです。更に製造業では大塚製薬さんがあることから、関連工場も含めるとかなりの数の事業所があります。

また、西の方にいくと大麻(おおあさ)町という、またちょっと文化の異なるエリアになります。大麻町には、四国八十八箇所霊場の一番札所、二番札所の霊山寺や極楽寺がある他、鳴門市ドイツ館があります。「鳴門とドイツ?」と意外に思われるかもしれませんが、かつて大麻町には第一次世界大戦時に日本軍の捕虜となったドイツ兵を収容した「板東俘虜収容所」があったんです。その収容所の所長が、捕虜であるドイツ兵の人権を尊重し、出来るだけ自主的な生活を認めていたんですね。そういったことから鳴門市とドイツのリューネブルク市が姉妹都市になっていて、今も交流が続いているんです。板東俘虜収容所は、アジアで初めてベートーヴェンの交響曲第九番が演奏された場所でもあるんですよ。

――ドイツと歴史的に繋がりがあるんですね。私は昔、八十八箇所巡りをしたことがあります。霊山寺は一番札所ですから、多くのお遍路さんが最初に訪れる場所ですね。大昔からいろんな場所から人が来るから、地域の皆さんは人に慣れている感じがしました。ドイツの方々も、そうやってもてなされたんでしょうね。

NARUTO BOOT CAMPと半農半Xで起業を支援

――いま産業の話がありましたが、移住される方って移住と同時に独立して起業を検討されるケースも多いと思うのですが、鳴門市は起業しやすい風土がありますか?

藤瀬さん:

起業支援には市としても力を入れていますよ。鳴門市主催の移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP(ナルトブートキャンプ)」を運営しています。

アカデミー参加者は、約3ヶ月間、週一回のオンライン講義を受講し、資金計画やマーケティング、ビジネスモデルの理解など、起業・創業に必要な知識を習得します。講義の受講と並行して自ら創業計画を作成し、提出いただいた中から選ばれた方が鳴門で一週間合宿するというプログラムです。結構ハードな内容なので、軽い気持ちで受けるとなかなか続かない、それくらい気合の入った内容になっています。

その他、「半農半X」も推進していまして、農業と共に自分の好きな仕事をしていただくことの支援も行っています。

特に「半農半X」推進シェアハウス事業では、「おてつたび」のプラットフォームにより全国から参加者を募集し、2週間程度の農業アルバイトを体験してもらうことで、移住交流の促進・関係人口の創出につなげる取り組みを行っています。らっきょうやなると金時の募集には、平均して定員の4倍の申込みがあり、終了後も農家さんとつながり仲良くされている方や実際に移住された方もいらっしゃいます。

移住起業にせよ半農半Xにせよ、私たちは「市役所だからこそできる支援」を意識して施策の企画検討をするようにしています。いわゆる普通の会社に就職するケースであれば、ハローワークや転職サイトなどを使えばよいので、あまり市役所が支援するまでもないと思うので。今も、「行政だからこそ」という視点でさまざまな施策を推進しています。

――私の妻もまさに移住して半農半Xを目指したものの早々に挫折していました…そういった支援を行政がしてくれるのはとても魅力的です。また、徳島県は女性社長の数が日本一多いことから、起業される方も多いイメージがあります。実際に移住起業された方も多いのでしょうか?

藤瀬さん:

はい、多いと思います。地元の人が気づいていない鳴門の魅力を見出して、地域資源を活用して起業されるパターンは結構よく聞きますね。

市としても、地域経済の活性化は非常に大きなテーマです。私たち商工政策課では、起業支援施策と移住支援策を同じ課内でやっているので、相乗効果があると思っています。余談ですが、移住施策って多くの自治体では地方創生等の企画部門に位置づけられることが多くて、鳴門市のように商工部門の中にあるのは珍しいんじゃないかと思います。

住宅は生活スタイルに合わせて不動産屋か空き家バンクで

――続いて、移住を検討するときに気になるのが住む場所なんですが、移住者の方はまずは賃貸のアパートやマンションに住むことが多いですか?

藤瀬さん:

そうですね、地元の不動産屋さんもたくさんありますし、民間の不動産検索サイトで探せば結構物件は出てきますので、そちらを活用されるケースが多いと思います。不動産屋さんは数十軒ありますので。

移住相談では結構空き家バンクのご相談をいただくこともありますが、空き家バンクだとどうしても、価格は安くても住むにはDIY等で改修を要するような物件も多いです。どういう暮らしをしたいかによって使い分けてもらえればよいかと思います。

関西と徳島空港へのアクセス◎

――次に、交通アクセスについて伺いたいのですが、鳴門海峡大橋を渡って淡路島を通るとすぐ神戸ですよね。関西方面へのアクセスは良いのでしょうか?

藤瀬さん:

神戸までは1時間半、大阪が2時間、京都は3時間くらいと、いずれも日帰りで行ける距離なので、関西へのアクセスは良いですよ。地元の人は神戸まで買い物に出ることも多いです。

高速バスが充実していて、特に大阪や兵庫方面は本数もかなり多く出ています。高速バスのターミナルも中心市街地である撫養町にあるので、便利に利用できます。

とはいえ、日用品などは鳴門ですべて揃いますし、結構お店も多いので、日常の買い物に困ることはありません。移住体験事業などを通じて体験者の方の声をお聞きすると、皆さん「海が見えてのんびり自然を感じられるエリアでありながら、日常の買い物には困らない」とおっしゃいます。ちょうどいい田舎という表現がぴったりかもしれません。

あと、鳴門市は徳島空港へのアクセスも良く、撫養町からだと車で約20分です。羽田便、福岡便の他に、8月のみ札幌便も運航しています。

ただ、車なしで生活するのはかなり厳しいと思います。都会のように公共交通機関が発達していないので、よくも悪くも車社会。市内の循環バスが走っているので、ご高齢の方はそれを使って病院に行かれたりはしています。JRや路線バスもありますが、生活にストレスを感じないくらいの本数が走っているかというとそうではないので。

―なるほど、イメージが掴めてきました。

課を横断した子育て支援

――続いて、小さいお子さん連れで移住を検討されている方は、保育園・幼稚園のことも気になると思います。子育て支援策についてお話を伺えますか?

藤瀬さん:

令和4年度から、各ステージの子育て世代を包括的にサポートする「なるとまるごと子育て応援パッケージ」を実施しており、市役所の中でも課を横断して子育て支援に力を入れています。保育料無償化や給食費の無償化の他、新婚の方への住宅取得支援なども行っています。ホームページを見ていただくと分かりやすいのですが、事業の数としても結構充実しているのではと思っています。

今年はこの子育て応援パッケージの最終年度になっていますので、来年度以降は人口減少も見据えた上でどのような支援をしていくかしっかり考えていくフェーズになると思います。

保育園の入園に関しては、東京など都市部と比べれば入りやすいとは思います。ただやはり、特色のある保育や教育をしている園には人気が集まる傾向はありますね。それは鳴門に限らず、どこも同じだとは思いますが。

「フェーズフリー」で南海トラフへ備える

――少し話が変わりますが、お子さんがいると特に、防災対策が気になる方も多いのではないかと思います。鳴門市の防災対策について伺えますか?

藤瀬さん:

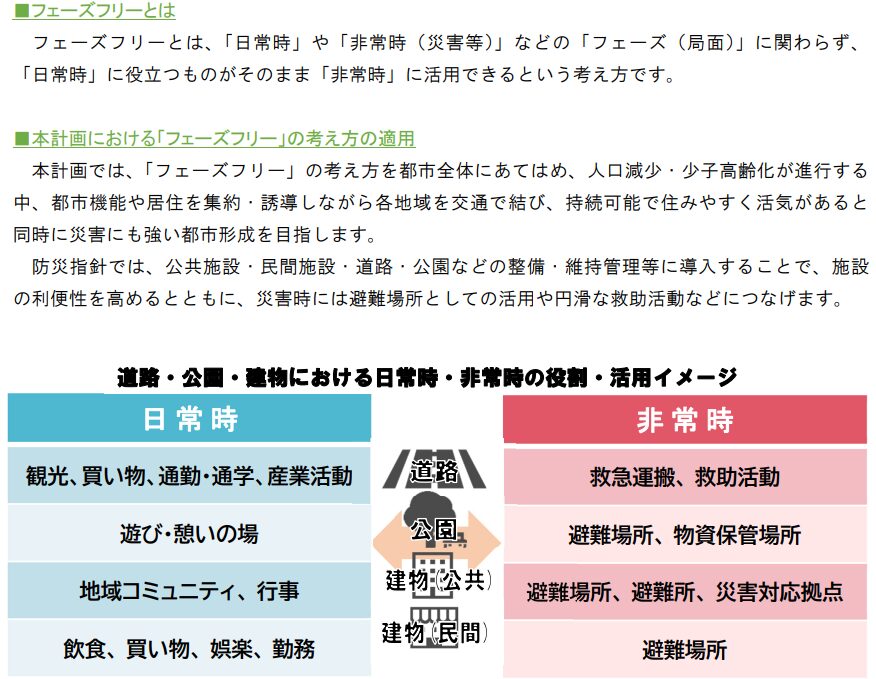

鳴門市での防災における課題としては、やはり南海トラフ地震になります。地震や津波などの被害が想定されています。防災の取り組みとしては、鳴門市では「フェーズフリー」という考え方をいち早く取り入れ、防災指針を定めています。フェーズフリーとは、「日常時」や「非常時(災害等)」などの「フェーズ(局面)」に関わらず、日常時に役立つものがそのまま非常時に活用できるという考え方です。

公共施設や道路、公園などの整備・維持管理にもフェーズフリーを導入することで、日常時は遊び憩いの場として機能する場所が、非常時には避難所や物資保管場所として機能する。このような形で、防災拠点の整備や防災空間の確保等に取り組んでいます

―先進的な災害対策をされているんですね。それは移住者にも心強いと思います。

食べ物がおいしく歴史もある住みやすい町

――最後に、お二人の「鳴門市のここが気に入っている」というポイントを教えてください。

藤瀬さん:

一言でいえば「バランスの良い田舎」というところですかね。海に面していて自然豊かだし、食べ物も新鮮で美味しい。先ほど話に出たなると金時とかレンコンもそうですし、海産物だとワカメや鯛なんかも特産品です。関西方面へのアクセスも良いし、日常の買い物にも不便しない。お隣の徳島市だと、時間帯や曜日によっては渋滞が発生するんですが、鳴門は渋滞もないですしね。すごく暮らしやすいです。

柿窪さん:

私も美味しいものがたくさんあるところが特に気に入っています。なると金時は全国的にも知名度抜群ですが、実は果物の梨も美味しいんです。あと和菓子屋が多かったり。

先ほど話に出ましたが、お遍路やドイツとの交流の他、大谷焼という焼き物もあったり、文化の面でも歴史ある町だなと感じることが多く、その点は誇りに思いますね。

――私が徳島県で印象に残っているのは、地域の人々の「自然体のあたたかさ」でした。それは”お接待”の文化にも表れていますが、今回伺った鳴門市の取り組みにも通底するものを感じました。子育てや移住、起業、防災といった多岐にわたる支援の根底には、地域に来る人・住む人への思いやりと、受け入れる側の真心が根づいている。そんな印象を持ちました。貴重なお話をありがとうございました。