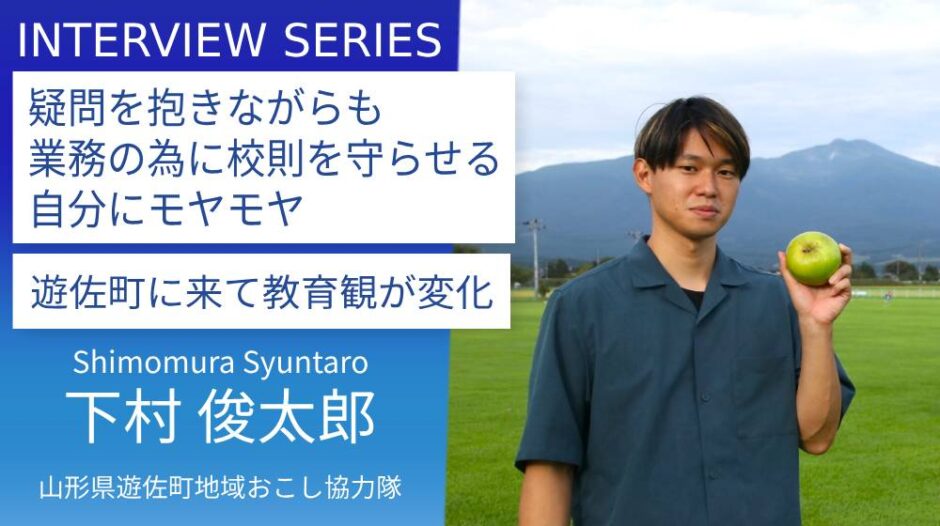

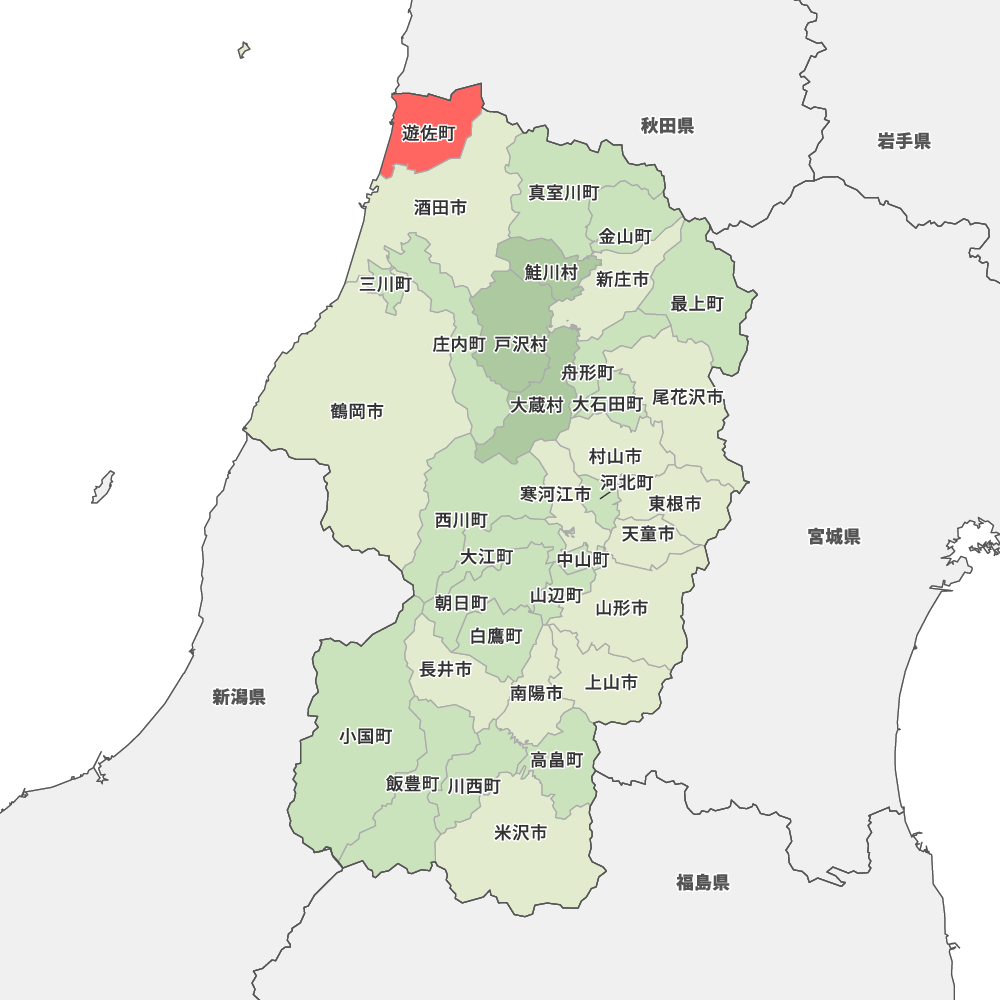

鳥海山のふもと、庄内平野の秋田県境に山形県遊佐町は位置しています。近隣の町からも汲みに来る人がいる湧水や鮭も泳ぐ月光川など、豊かな自然環境に恵まれたこの町では1万人強の人々が暮らしています。

下村俊太郎さんは、そんな遊佐町で地域おこし協力隊として活動している一人です。元々教員だった下村さん。その経験を活かしながら「教育コーディネーター」という業務を担ってきました。どうして教員を辞めて遊佐町に来たのか、教育コーディネーターのお仕事とはどのようなものなのかなど、様々なお話を伺いました。

モヤモヤが蓄積してしまった教員時代

――遊佐町地域おこし協力隊になられるまでの経緯をお聞かせください。ご出身はどちらなのですか。

僕の出身は東京都東村山市です。大学を卒業して、新卒で私立の高校教員をしていました。

ずっと教員になりたかったわけではなく、大学4年の時教育実習に行って「やってみても面白いかな」と思って。正職員ではなく講師でもいいな、くらいの気持ちで私立高校の採用試験を受けたら、ありがたいことに採っていただいたという感じでした。

専門教科は数学で、2年目からは担任業務も任されるようになりました。新卒で教員になったので生徒たちとも年齢が近く、先生と生徒という関係をはっきりさせなきゃ、と意識的に振舞っていましたね。そうしているうちに、学校の仕組みについてモヤモヤすることが増えてきたんです。

大体の学校には校則があるじゃないですか。中には必要かよくどうかわからないものもあって、そうしたルールに最初から疑問を持っていたんです。「携帯電話使ってて何が悪いんだろう」みたいな。でも「先生」をやるからにはちゃんと指導しなきゃと切り替えて、ルールを守るよう指導していました。そうしたらだんだんルールを守らせることが目的になってしまって、そういう自分になっていくことが苦しくなっていきました。

ただ、全校生徒が1000人くらいいる大きな学校だったので、そういう中で40人のクラスを運営していくにはある程度ルールの中で管理しないと自分の業務が立ち行かないことにも気付き始めました。それでよりいっそう提出物の期限を守らせるとか、ルールを破った生徒に即座に指導をするだとか、徹底して1年間やってみたんです。その結果、業務はかなり回りやすくなりましたが、自分のモヤモヤはどんどん大きくなっていきました。

なにも生徒にルールを守らせたいと思って先生になる人なんて、あんまりいないと思うんですよ。でも気付いたらそうならざるを得なくなっているっていう苦しさは、先生方は皆さん抱えていたんじゃないかなとは思います。

次の年、ふと「僕はこんな人間になりたかったんだっけ」と思いました。生徒を管理して、何かあったら怒ってばかりいる、そんな人間になりたかったんだろうか、と。

なりたくなかったな、と思ったんです。でも、この仕事を続けていたらこんな人間でいざるを得なくなってしまう。だから仕事を辞めようかと考え始めました。

教員5年目の年、精神的にもかなり参っていたので、ひとまず3カ月休職することにさせてもらって今後を考えることにしました。しかし休んでみたものの、教員としてのキャリアしか積んでこなかったから今更民間企業に転職は難しいかな、と学校に戻ろうかと考えました。

とはいえ、このまま学校に戻ってもまた同じ状況になってしまうと思い、学校側に担任業務の改善などを求めてみました。でも、僕一人の意見では変わりそうになかったんですよね。一応話は聞いてくれるし大変だったねと言ってくれるんですが、大きな学校だということもあるのか、変えることは難しいようでした。それで話し合った結果、とりあえず休職期間を1年に延ばして、次の年からまた働き始めようということになりました。

休職中の出会いで退職を決意

――教員としてのご自身の価値観と学校の規範との乖離に苦しまれたのですね。そこからどうして地域おこし協力隊への道を進むことになったのでしょうか。

1年間休みをもらったので旅行でもするかと思い、宮城県の気仙沼市を訪れたのが分岐点になりました。気仙沼で地元の若者たちと関わる機会があったのですが、その中には大学を卒業したけど就職はしていない人や日本一周をしている人など、今まで出会ったことがないタイプの人たちがいっぱいいて。僕にはそうした人たちの生き方が衝撃的でした。就職とかしなくてもすごく幸せそうに楽しく生きていて、見ず知らずの僕のことを家に泊めてくれて。そういう人たちと出会って、価値観が大きく変わったんです。

僕は親が教師で、中学校受験をして、中高と私立に通い、大学もそれなりに良いところに行って新卒で教員になって、という生き方をしてきました。きちんと勉強する、きちんと就職する、そういう道しかないと思って一生懸命そのルートを走ってきたんです。でもそこから外れたところにこんなに面白い人たちがいたことに気付いた時、「こういう世界を知らずして、今まで子どもにものを教えていた自分は何だったんだろう」と思いました。

東京に帰ってこのまま学校に戻るんじゃなくて、地方で色々な価値観に触れる体験をして、それから教師に戻りたい。そう思って教員を辞めたんです。

遊佐高校「教育コーディネーター」として

――よりよい教員になりたい、そんな想いで地域おこし協力隊を目指されたのですね。どうして遊佐町をお選びになったのですか。

教員を一旦辞めても、教育系の仕事をしたいという想いがありました。そこで教育系の業務内容の地域おこし協力隊を探したところ、遊佐町には「遊佐高校魅力化プロジェクト」(※)という業務での募集があったんです。

※高校魅力化プロジェクト

「高校魅力化プロジェクト」とは、廃校の危機にある中山間地域等の高校をより多くの生徒が通いたい、保護者が通わせたい高校にすることで、地域の存続や発展に繋げようとする取り組みです。島根県の島前高校が有名ですが、現在全国でプロジェクトが進行しています。高校のカリキュラム改革、公営塾の設置、教育寮の整備の3本柱で高校の魅力化を図ります。

(参考:「高校魅力化プロジェクト」https://miryokuka.com/)

(当協会関連記事:「喜界町地域おこし協力隊」https://career-vision.or.jp/20250110-1)

遊佐町には遊佐高校という町唯一の高校がありますが、数年前から生徒が減少し、廃校の危険性が高まっていました。そこでなんとかしようと魅力化運動が始まったんです。5年前から「地域みらい留学」という国内留学プログラムに参加し、県外生徒を募集し始めたそうです。昨年まではそうした県外からの生徒の面倒を見ることが、このプロジェクトにおける地域おこし協力隊の主な業務でした。県外生徒は寮に入るので、暮らしのサポートをする必要があったんです。

しかし僕の主な業務はそれとは少し違っており、もう1人のコーディネーターと共に「教育コーディネーター」として探究の授業のサポートを主に行っています。現在高校では「総合的な探究の時間」という授業がカリキュラムに組み込まれているのですが、専門の教員がいるわけではないのでみなさん手探りなんですね。そこで遊佐高校では我々教育コーディネーターが一緒に授業の内容を考えたり、実際に授業をしたりすることで、より魅力的な授業にしていこうとしているんです。

とは言っても私もどういうふうに探究の時間を進めていけば良いのか本当にわからなかったので、まずは他の学校を視察することにしました。山形県や神奈川県、宮﨑県の学校まで見に行ったこともあります。その中でも宮崎県のある高校では「探究コース」という課程があり、探求をやりたい子たちが入学してくるんです。地元の企業とコラボしてイベントをするといった特徴的な取り組みが印象的でした。

そうした学校では大抵意欲的な教員が1人いて、その想いが学校や地域にどんどん拡大していっている印象を受けました。さらにその先生がずっと異動せずに在籍していて、授業のやり方や教員のモチベーションが持続しているんですよね。遊佐高校の場合でも前から探究の授業をやっているんですが、1年間ある先生が頑張って主導しても、その先生が異動してしまってノウハウが引き継がれず、よくわからないまままた別の先生が1年頑張る、みたいなことになっていて。そこで任期が3年間ある地域おこし協力隊を教育コーディネーターとして配置して、年度が変わってもノウハウを継承させていきたいという想いも行政にあったようです。

――遊佐高校の実情を知ったことや他校への視察を行ったことで方向性は見えてきましたか。

視察の経験を受けて取り組んだ今年度(※取材時2024年度)の探求では、2年生は個人で「左利きのメリット、デメリット」「苦手な食べ物を食べる方法 ゴーヤ編」などといったそれぞれの生徒が発案した自由なテーマで探求に取り組み、3年生は全員で遊佐町の未来について考えました。1年間探究の授業運営に関わってみて、僕としては生徒が地域に出て地元の人たちとたくさん関わりを持っていく活動が遊佐高校にとっては向いているのかもしれないと思うようになりました。

視察に行った他の学校だと、大々的に地域の外に出ていって活動するようなことを授業でしているところもあったのですが、それよりもこの遊佐町という地域を知り、結びつきを強める活動が合っているのではないかと。たとえば今年の生徒の中で、町内の農家さんにインタビューをして、そこで採れた野菜を使って料理を作った子がいたのですが、その子は将来遊佐町でお店をやりたいと言っていたんですよ。高校卒業後は地域外に出てしまう生徒が多いと思うのですが、地域と関わる経験があれば外に出てから遊佐町の良さを発見したり、その子のように将来遊佐で活躍することに繋がるのではないかと考えています。

僕が地方を転職先として選んだのは、小規模校の方が学校の変化を体験しやすいかなと思ったことも理由の1つなんです。前に勤めていた学校のように大きい学校だと一教員が声を上げても変わりづらいという経験があったので。

実際、遊佐高校で探究の授業に関わることで、先生たちの生徒への接し方とか、教育方法とか、結構変わってきているなという感覚があります。それは一つの大きなやりがいになっていますね。

「ルール」の捉え方の変化

――生徒や学校の変化がよく見えるのは嬉しいですね。

はい。ルールに縛られず、主体的に動くことのできる子どもたちを育てる教育をしたいと思っていたので、探究の授業は結構自由にやらせてみたんですよ。テーマも自由だし、どう進めていくかも自由だと。でも生徒たちも探究に慣れているわけではないので、最初は何をしたらいいかわからず動けないんです。経験やある程度のルールがないとやはりダメなのかなとか、最初にインプットをしてあげることも大事なのかなと思い始めています。

また、昨今の学校教育の方針では主体性を重要視していますが、別に何を学びたいとか、こうなりたいとか、そんなにないよなぁとも思うんですよね。もちろん生徒が「これをやりたいんだ!」って走り出したら理想ですけど、めったにそんなことはない。だから最初はある程度のレールを作ってあげて、その後生徒たちが自分で動いていけるようにサポートすることが大事なんだなと思いましたね。完全に自由でもダメなんだなと。

子どもたちの生活に関わる中でも、ルールについての考えは変わってきました。教育コーディネーターの主な業務は先ほど述べたように探究の授業のサポートなのですが、寮で生活する生徒たちの教育面でのサポートも行っています。と言っても生活面でのサポートとの線引きが難しく、暮らしのコーディネーターが別にいるのですが業務が被る部分も多いです。そうして主に県外から来る寮生たちと密に関わるうちに、教員を辞めた原因でもあるルールのあり方について悩むようになったんです。

――ルールが全く無いと、放り出されたような感じになってしまう子もいそうですね。

遊佐高校の寮には、ルールが多くはありません。東京でルールを守らせることに抵抗を感じていた私の目には、それがとても魅力的に映っていました。

しかし実際のところ、ルールが少ない環境は良いことばかりではありませんでした。親元を離れ、寮で生徒が自立しながら生活することは簡単ではありません。僕が高校生の時でも出来なかったと思います。朝起きられない、ご飯が食べられない、部屋の片付けができない、など、起きる時間や片づけについての決まりがないことで起こる問題がたくさんあります。もちろんルールがないからこそ失敗も自己責任で、そこから学んでいくことも多いとは思います。でもそれで授業に遅れたら、遅れた時間の学校での学びが保証できていないとも考えられます。生徒が自分で招いた状況とは言え、ルールがあれば防げたことではある。そんな状況を見ていて、今では「ルールは子供を縛るだけのものではない」と思い始めています。あとは一緒に部屋を片付けたり、ご飯を食べたり。そういう生活の小さいことを生徒と共にすることもとても大事なのではないかと、今年一年を通じて感じましたね。

それに加えて足りないのは、自然の中で共に過ごす時間なのかなと。寮生活をしている生徒の中には部屋の中で多くの時間を過ごす子もいます。ゲームをしたい気持ちも分かるのですが、せっかく遊佐の豊かな自然に囲まれているので、その中でのびのびと遊んで欲しいなと思います。私自身、生徒と一緒に遊んだり、一緒に山に登ったり、そういう共通体験が大切なのではないかとこの一年で考えるようになりました。二年目は沢山そういう時間を取りたいです。

――学校での教育だけでなく、暮らしに介入することで学ばれたことも多いのですね。

学校現場だけにいた時は、生徒が学校の外にいる時間には全く関与しませんでした。生徒が家でどう過ごそうが知ったことではないし、逆に知ることができない限界も感じていて。学校でどれだけ指導したとしても、家庭から受ける影響には勝てないなと思っていました。

だから遊佐町に来て生活面でも面倒を見られることには興味もあったのですが、見た結果、やはり暮らしの基盤がないと学びは成り立たないよなぁと実感しました。生活のサポートはたしかに業務外ではあるのですが、そこにタッチしようと思ったのは自分自身にも学び代がありそうだなと思ったというのもありますね。

教育は学校だけでも家庭だけでも不十分

――より良い教員になるために地域おこし協力隊として活動をされてきたと思うのですが、今もその想いはお変わりありませんか。

遊佐町で学校にも生徒の生活にも関わる中で、学校だけ、家庭だけでは教育は成り立たないのかもしれないと思うようになりました。双方の協力が必要だし、さらに言えば地域との関わりも必要です。みんなで子どもを見なければならないなと。

最近こんなふうに考えるんです。そもそも人生の始まりって産み落とされて始まっているので、主体的に生まれてきてる子どもっていないじゃないですか。だから大人が子どもたちに主体性を求めるのって、結構大きな矛盾があるんじゃないかなと。

どの程度管理が必要で、どの程度放置が必要なのか。今後も僕の中の考えは揺れ動いていくと思います。管理して、受け身になって、自由にして、体制を見て。正解なんてないと思うので、ほどよいところをゆっくり探っていきたいなと。

任期後はもちろん教員に戻りたい気持ちもあるんですが、今はぼんやりともう少し全体的に関わりたいなと思っています。ただ、遊佐町に暮らし始めてから東京より少ない人口ながら東京よりも濃い人間関係に囲まれ、美しい景色や美味しい物を食べていると、大きなことを成し遂げることだけが大事ではないのだなとも思い始めてもいます。自然の中で暮らして、美味しいごはんが食べられれば、人間ってそれだけでいいのかもしれない。主体性をもって何者かになる、それだけが道じゃないのかもしれないなと。

そんなふうにも思うようになりましたね。

――教育という軸に関わり続けながらも変化していく、今後の下村さんが楽しみですね。今回はありがとうございました。