「半学半域型」の協力隊について聞いたことがあるでしょうか。別名「イノベーター育成プログラム」、略して「いのプロ」とも呼ばれ、大学で研究をしながら地域の活動もこなす、地域おこし協力隊の制度のことです。

末永かりんさんは、新潟県長岡市の協力隊と並行し、長岡造形大学大学院の学生として、2年間の研究生活を送りました。

悪天候が続くとうつ症状が出やすいとされていますが、長岡市は特に冬に悪天候が多い日本海側の地域。そこへ、若者の孤立支援というテーマをプレゼンしたことから、末永さんの活動が始まりました。今回は、地域のミッションありきではなく、自分の興味を出発点に研究した2年間について、末永さんに伺いました。

(取材時:2025年3月 記事公開日:同年4月9日)

「半学半域型」とは

――末永さんは大学院生でもあったということですが、もう卒業されたんですよね。

そうですね。この前、卒業式をやってきました。

――地域おこし協力隊かつ大学院生というのはなかなか珍しいですが、長岡市独自の制度なんですか。

「半学半域型」と呼ばれているんですが、全国では長岡造形大学と、神戸大学にある制度です。私の指導教員で、地域おこし協力隊のコーディネーターもされている先生が、以前は神戸大学にいらっしゃって。その先生が長岡造形大学へ異動してきた際に、神戸大学の経験をもとに長岡版の「半学半域型」として制度設計したそうです。なので、他ではあまりない珍しい制度かなと思います。

――末永さんは、どのようにこの制度を知ったんですか。

当時関わっていた違う大学の先生が、「こんなのあるよ」って情報程度に送ってくださったのを、たまたま拝見したんです。それまでは制度も全然知らなかったですし、地域おこし協力隊もなんとなく聞いたことあるぐらいだったんですけれども、面白い制度だなと思いまして。制度を知った大学2年生の頃から、ここに行きたいなって思っていました。そこから連絡をして、長岡市に一度見に来たというのが始まりです。3年生で見学に来まして、その後はもう大学院に行くと決めていたので、就職活動もせずに受験しました。

――半学半域型のどんなところに惹かれたんですか。

活動しながら研究をまとめて、その研究がまた活動に生きてくるっていう、そのサイクルが興味深かったですね。例えば他の協力隊では、こういうミッションというのがすでに決まっている中で、自分の今までの経験を活かしながらやっていくことが多いかなと思います。一方で半学半域の場合は、課題設定自体も自分で行える。自分の好きなこと・やりたいことを研究しながら活動できるのが、すごく魅力的ですね。

遡ると、私は小学校から高校まで、普通の公立の学校に行ってきたわけではなくて。体験学習から学ぶような、自由な教育を受けてきた背景もあります。昔から体を動かしながら学ぶのが好きだったので、体験・研究しながら活動して、それが研究になるというサイクルが、腑に落ちたというか、自分に合ってるなと思います。

コロナ禍で得た研究テーマ

――末永さんは活動の自由度を生かして、どういうことをされたんですか。

私が大学2年生の時にコロナ禍になって、周りの友人がうつとか、孤立・孤独みたいになってしまったんです。深刻な場合は、自殺を考えた人もいたというのを後から知りました。そこに対して何かできないかなって思ったのが、出発点でした。協力隊の面接では、それを自分のテーマとしてやりたいという意思を、長岡市に伝えました。

新潟県とか長岡市の天候は、冬は特にすっきり晴れるような日が少ないんです。「冬季うつ」と呼ばれる症状は、太平洋側ではあまり聞かないですよね。そういった背景もあって、大学生ぐらいから新社会人くらいまでの若者を対象にした孤立や孤独に対する支援をテーマに、研究してきました。多分、長岡市以外で探してもそういったテーマを扱う協力隊はないと思います。フリーミッションだからできたことですね。

具体的には、「自己受容が向上するためにはどういったことができるか」というのを、ワークショップ形式で行っていました。自己受容とは、その人自身が自分を受け入れるということ。参加者がワークショップを通じて自己受容できたかというのを、研究していました。

――末永さんも、コロナ禍では学生さんでいらっしゃいましたよね。末永さんが当時、コロナ禍においても深刻な孤独を感じずに自己を保てたのは、どんな要因があったと思われますか。

そうですね。私自身は孤独感が全くなくて、逆に自分の周辺にはそういった子が数名いました。じゃあその子たちは、何が大きい原因だったんだろうっていうところですよね。

当時、私は都内の大学にいたんですけれども、実家が三重県なんです。コロナ禍では、東京の大学に行っていると、地方の実家になかなか帰れない子もいました。私は運よく帰ることができたんですけれども、もっと田舎の方だと、「帰ってくるな」と言われることも結構あったようです。後から振り返ると、そういった中で家から出られないで1人でずっといる子が、深刻な状況に陥りがちだったのかなと思っています。

私が鬱々としなかった理由は、コロナ禍でもちょっとした相談ができる関係性が維持されていたからだと思います。「半学半域」を教えてくださった大学の先生が、NPO法人を立ち上げ、実施している合宿型のプログラムに、私が参加したことがありました。大学生同士が集まって、対話形式で自分のことについて考えるようなプログラムです。そこで自分のことを振り返ったり、言葉にしたり、あと、自分は何がやりたいのかを話しながら明確にできたというのが、すごく大きかったなと思います。また、そこには自分の人生について打ち明けられる、深い繋がりのある人たちがたくさんいた。そういったコミュニティをあらかじめ持てたからこそ、コロナ禍でちょっと不安に思ったこととかも気軽に相談できたのが、大事な部分だったのかなと考察していますね。

――なるほど。自分と向き合う時間を取れていたし、それを共有できる仲間もいたということですね。逆にそれができていないと、沈み込んでいってしまう傾向があると。

そうですね。そう思います。

研究の軸となったワークショップ

――実際の活動では、どのように研究を深めていったんですか。

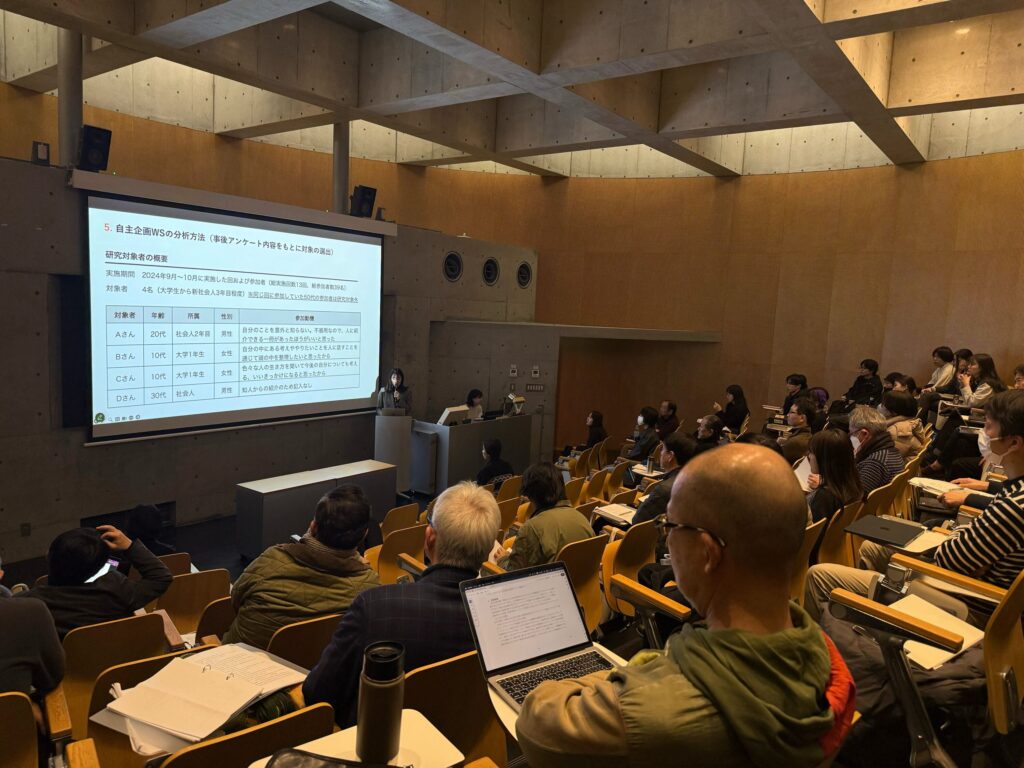

地域おこし協力隊の活動としては、「自分の人生=ライフストーリー」を語ることによって、自己受容が図れるかどうかを、ワークショップ形式で行いました。当初は、大学生から新社会人2、3年目ぐらいまでを対象にやりたいなと思っていました。ですが、結果的にはそういった方だけじゃなく、高校生ぐらいから50代ぐらいまでの方が参加してくださいました。最大4人ぐらいまで集まるんですけれども、大学生などの若い人たちが多い会もあれば、年齢がバラバラの会もあります。

その中で面白いなと思ったのが、集まる人によって内容が全然違うんですね。 同い年が多いと、わりと悩みに共感し合える形が多いんです。一方で、例えば年齢が高い方から「こういうことがあって、こういう風に乗り越えた」みたいな話があると、大学生たちにすごく響いて、前向きになれたという人がいる。他者の話を受容することによって、自分のことも受け入れていく傾向があったかなと思います。

ワークショップは、2回で1セットになっています。1回目は、参加者が自分の内面を深掘りしたり、人生を振り返って整理したりするのを、私がマンツーマンで丁寧にサポートします。それを、一冊の本にします。

2回目は、その本を作った人たち4人ぐらいを集めて開催します。どんなことを本にまとめたのかとか、どういう思いでそれを書いたのかということをお話していただく回になっていて、皆さんがいるからこそ成り立つような形になっています。

――ちなみに、1回目のワークショップで行う「一対一で人の話を聞く」という技は、末永さんはどうやって身につけられたんですか。

そこは、すごくいろんな方に聞かれますね。心理学の勉強をしたりとか、何かの資格を持ってたりするんですかって聞かれるんですけど、そういった国家資格は取っていないです。大学の学部時代の学びもありますが、ほとんど独学ですね。

もともと人の話とか、人生についての話を聞くのが、結構好きなんです。何かのノウハウがあるわけではなく、その人が話したいように話してもらうのが1番だと思っています。なので、無理に話してもらうってことはせずに、でも、それとなく引き出せるような形を目指して、投げかけ・問いかけをしていますね。

手法については、過去40人弱のワークショップをやってきたんですが、その中で徐々に構築されていった部分もあります。最初の方は多分下手くそだったと思うんですが、だんだん「こういう人はこうしたらいいかな」とか、やりながら掴んでいきました。例えば、最初にワークシートを用意して、その質問に思い出しながら答えてもらう。すると「シートに書いてあることは話せるな」と判断できるので、そこから質問していく、みたいな感じです。

――参加される方は、基本的に長岡にお住まいなんですか。また世代ごとに、悩みや抱え込んでいることに傾向はありますか。

長岡にお住まいの方がほとんどです。たまに、私のことを新聞やネットニュースで見かけて、声をかけてくださったり、あとは、違うところで知り合った方が長岡に行きたいと言ってくださったりして、県外の方がいらっしゃることがありました。でも9割ぐらいは長岡市民の方ですね。

世代ごとの傾向は、あんまり測ってないです。悩みは、その人の受け取り方とか、どういう環境で育ってきたかによるところが大きく、人によって全然違うなと思います。ただ、私が通っていた長岡造形大学は美術大学なので、絵が好きで、ある程度同じような受験を経験してきた学生たちが多く、葛藤や悩みが似ている部分もあります。

また、大学生たちからは、自分のことについて話したりとか、振り返ったりする機会がこれまであんまりなかったと言われることが多いです。そういった時に、自分のことを考えるきっかけにはなっているのかなと思いますね。ワークショップで「こういうことをやりたい」って言語化できた人が、それを自分の活動として始めていったりすると、すごく嬉しいですね。

――貴重なワークショップを開催されていますね。

ありがとうございます。

協力隊でできたこと、できなかったこと

――末永さんにとって、長岡市の協力隊としての2年間はどういうものでしたか。

研究をしながら活動するのが一番の魅力だったとはいえ、やっぱりその分だけ倍やることがあるので、苦しい時ももちろんありました。自分がやりたいという思いがあっても、参加してくれる人がなかなか集まらないこともありました。そんな中で、どういう風にやっていくか工夫をしながらの活動でしたね。それでも、私以外にもいのプロの仲間がいたり、協力隊の横の繋がりがあったり、あとは、指導してくれる教員やコーディネーターの方がいらっしゃったりと、相談ができる環境にいたことで、自分も頑張れたなと思います。

ただ、他の協力隊に比べて2年なので、すごくあっという間だなとも感じました。3年あると、1年目は割とその土地に慣れたり、関係を構築したりするのに時間を費やしてもいいのかなと思うんですけど。それをやってたら期間はもうあと半分しかなくなっちゃうので、他の協力隊よりも、割とスピーディーにやらないといけなかったですね。

私たちは大学院生で、週3の勤務だったんです。他の方は大体週4とかで、活動時間も週当たりで1日少ないんです。年間で考えるともっと少ないんですけど。そんな中でやっていくのは、割と大変な部分もありました。でも、やっぱり自分がやりたいことをただやって終わりではなくて、研究としてまとめ、意味があったということを示せるのが、私にとってもすごく力になっているなと感じます。

――大学院および協力隊卒業後は、どういう活動をされるか決まっていらっしゃいますか。

私が半学半域で活動したのが2年なのですが、協力隊としての制度は3年あるので、どうにかもう1年協力隊をできないかを検討しました。それで、2025年度からは所属先を長岡市商工部産業イノベーション課に移して、活動することになりました。

今後の活動拠点と内容については、「米百俵プレイス ミライエ長岡」にある、産学連携、産産連携、産業振興などを行っている、“NaDeC BASE”を拠点として「NaDeCコーディネーター」を担います。これまでの活動をさらに、産学連携や三々連携、産業振興に向けてのきっかけづくりとして、展開していく予定です。

――もう1年延長ということは、長岡市やこのお仕事が気に入ったということですか。

そうですね。自分がやってきたことを、もうちょっと広げてできないかなと思っていて。研究としては一段落したんですけれども、大学生だけじゃなく、企業振興のきっかけ作りに活用できないかを、もう一年でやってみたいと思っています。

長岡市はすごく人が暖かいと思います。雪国なので、助け合うのが習慣になっているのだとも感じますし、私たち協力隊も優しく受け入れてもらっています。そういったところに助けられながら、もう一年頑張りたいと思います。