まどりLABO。AIを中軸に据えた注文住宅の設計を展開する新興企業。東大・東大大学院で建築学を学んだ野口雄人氏により今年:2025年3月に設立された、文字通りのスタートアップ企業。野口氏は「サービスは未だ改良の余地十分」とするが、早くも斯界の注目を着実に集めている。

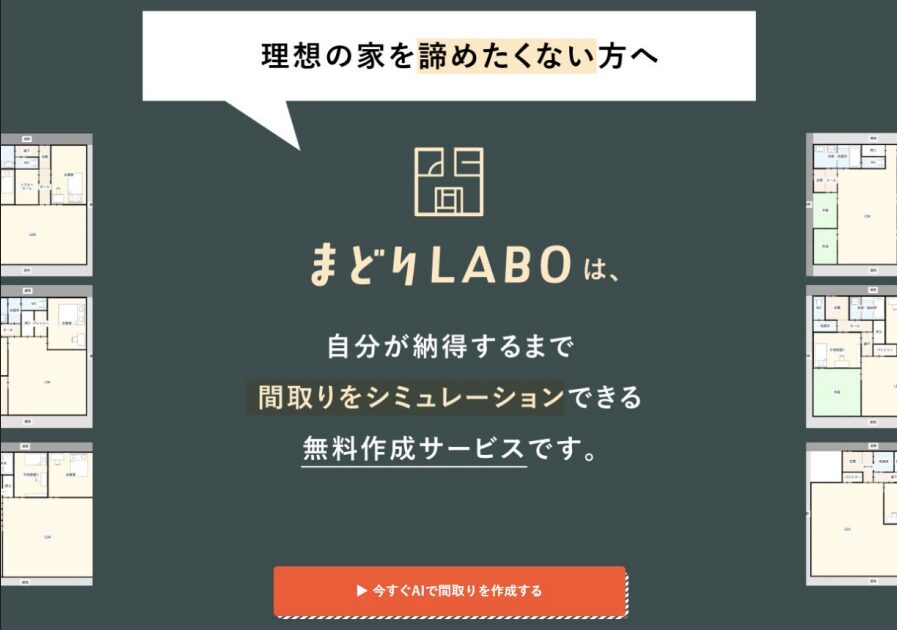

私は「まどりLABO」を、不動産業界の専門紙:週刊不動産経営の記者が書いた原稿を盗み見て初めて知った。「AI技術を用いた、注文住宅における間取りの自動生成サービスを提供しているベンチャー企業」と振られた記事は、業界に明るい記者らしく「注文住宅の間取りを決定するまでのプロセスは、多くの時間と労力を必要とする。『まどりLABO』は敷地面積や接道の方位といった土地情報と、部屋数などの希望条件を入力するだけで最大18パターンの様々な間取りプランを最短3分でAIが自動生成する」という書き出しで始まっていた。

正直、「設立早々」に当初は本稿に取り上げることに躊躇した。「しばらく見守ってからでも遅くはないか」と考えた。が、「AI技術を用いた・・・」に負けた。「開発者に今後の展開なり方向性等を確認してから、原稿化を判断するかどうかは最終的に決断をしよう」と自分に言い聞かせ取材を、兎に角断行した。結果、いま満足して本稿の作成と向き合っている。

開発の原点は「兄の家づくり」での気づき

野口氏は卒業後にコクヨ(7984、東証プライム市場)でスペースソリューション本部に身を置き、オフィスの内装設計に携わった。(注文)住宅のAI設計を開発・展開する契機は「兄が我が家(注文住宅)を建てるにあたり、設計の相談を受けたことだった」という。

何度もミーティングを重ねた。数十回に及んだその執拗さにしびれを切らした?兄上殿は素人ながらも、見様見真似で間取りの図面らしきものを手書きで何度も何度も持ち込んできた。だが「建築的に家の間取りとして成り立っていなかった」。

が、野口氏はこう受け止めた。「家を建てる施主には自分自身で間取りを考えたいという潜在的な欲求が強いことを兄から学んだ。しかし、それをサポートするサービスがない。ビジネスチャンスではないかと痛感した」。

変化する8.8兆円市場に商機、オンラインで中心的プレイヤーを目指す

確かに、こんな試算がある。注文住宅業界の市場規模は8兆8000億円規模。注文住宅のマッチング業界市場は、概ねその5%/約4400億円。注文住宅自体は微減傾向にある。が野口氏は、こう受け止めている。「これまで注文住宅のマッチング業界は、メーカーや工務店による住宅展示場への出展、といったオフライン施策がメインだった。が、近年ではオンラインでの資料請求がファーストコンタクトになるケースが増えている。変化が起こっている。住宅業界のマッチングマーケットは新たな伸びを示すと考えられる。そんな市場で中心的な存在になっていきたいと痛感した」。建築という世界にその身を置いてきた御仁ならではの、立ち位置と言える。ためにこんな展開を標榜し、「まどりLABO」の休まぬ開発を公言している。

「感動体験」と「BtoB展開」、描く成長戦略

「現状でも出力される間取りは現実的だが、法律的に建てられる保証はない。確実に保証される間取りを、構造的にも法律的にも生成できるものにグレードアップする」。

「出力される間取りに熱狂的なファンを作る。そのためには、ユーザーに対し感動的な体験を提供することが必須。それには言語生成AIと画面生成AIを使用して、より直感的な『この家に住みたい』と思わせるようなプロダクトを作っていく」。

更に今後の方向として、自らに言い聞かせるようにこう言い切った。

「BtoBのSaaSとしてのサービスの提供。間取りの自動生成機能を、建築業界に向けたBtoBのSaaSとして展開をしていく」。

スタートして間もない。野口氏は「未だサービスを使用した人から家を建てる際には、是非使ってみたくなるサービスというお声は頂いている。が、マーケティング不足なのも事実。マーケに力を入れていきたい」とするが、一方で前記のように「改良の余地あり」。だが建築業界から、現にこんな動きも見て取れる。間取りの自動生成で日本初の機能について、「SaaS的に使いたい」。

野口氏は、またぞろ自らに言い聞かせるように先々を展望しこうも言葉にした。

「この間取りの自動生成機能は新築の注文住宅だけでなく、戸建て住宅のリノベーションやマンション、そしてオフィスなどにも展開できるはず。私的にはもともとオフィスの内装設計を(コクヨで)やっていたので、オフィスのレイアウトについても検討し自動化に力を入れても行きたいと考えている」。

アナログな建築業界に吹かせるAIという新しい風

建築・不動産業界関係者から、「AIなど新しい技術の導入が遅れている」とする声を少なからず耳にする。野口氏は「一つ一つのプロジェクトの個別性が強い。紙をよく使用するアナログ文化が下地になっている。プロジェクトに動員される人員が非常に多く移行が難しい」と背景を指摘した上で、「特に間取りに関しては、端から自動生成をとする試みは日本では殆ど見られてこなかった。が、潜在的な思惑はあった。その証拠に私が間取りの自動生成をリリースすると、様々な建築会社から『使ってみたい』という声を頂いた。そうした状況から勘案すると、要は開発者が居なかったということに行き当たる。先鞭をつけたわけだから、開発に拍車をかけ不動産業界にAIという新しい風を吹かせていく」とした。

喫緊の課題と具体的な目標

例えば具体的に喫緊の課題として「“まどりLABO”サービスは日本初。今後は自動生成した間取りの3Dモデル化や施主と工務店がスムーズに遣り取りできるチャット機能の追加を展開する。月間1万PVを目指し認知拡副を急ぐ。現在は登録しているハウスメーカー・工務店は首都圏が中心だが、最低3社を紹介できるように登録業者ネットワークの拡大を図る」とした。

こうしたスタートアップ企業:まどりLABOに「資本投下したい」と考えるベンチャーキャピタルの登壇も、容易に想定できる。