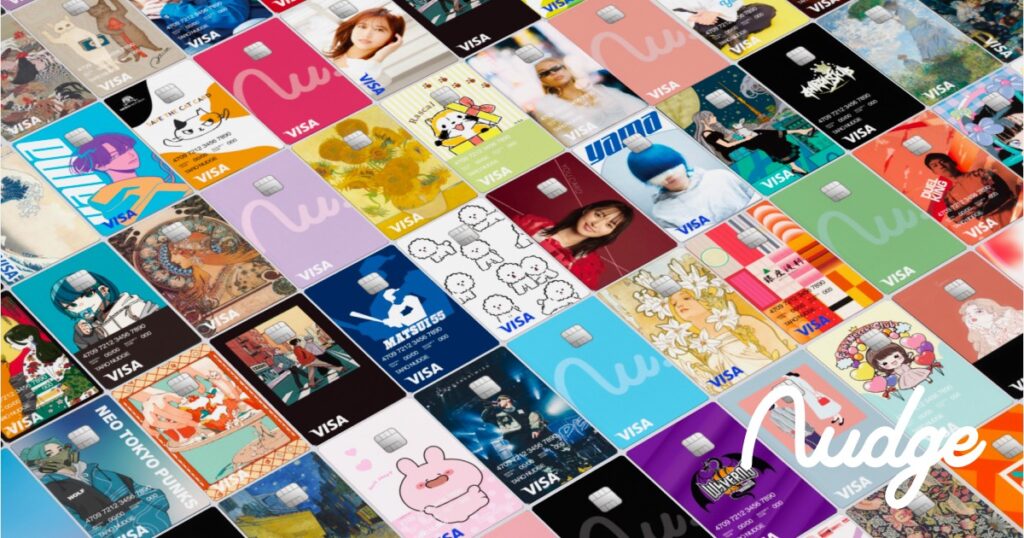

ナッジは、「次世代型クレジットカード」を提供している。2020年2月、現代表の沖田貴史氏により設立された。

事業展開については後述するが、手掛けているクレカについて直近の事例を紹介しておく。

4月、Z世代に大人気の原宿系クリエイター:「しなこさん」と提携し、(VISA)カードをリリースした。しなこさん、の「“かわいい”をきっかけに、クレジットカードの使い方やお金との付き合い方を自然に学んでいってもらえたら」という思いが詰まっている。Z世代とはほど遠い私の解説より、各位が兎にも角にもNudge | しなこを覗いて欲しい。

沖田代表の華麗な略歴:二度の上場経験/Fintech業界のパイオニア

実はナッジにまずもって興味を惹かれたのは、沖田氏の履歴だった。それをチェックした時点で是非にも取材を、とテンションが急上昇した。申し込んだ。幸いにもご快諾頂いた。

一橋大学時代に、現ベリトランス(電子決済大手)を共同創業。2004年に上場実現。12年にはecontext ASIA社を共同創業。翌13年に香港市場に上場(15年までCEO)。また16年にSBI Ripple AsiaのCEOに就任。ブロックチェーンの日本・アジアで実用化を牽引。またこの間、米国・インドネシアのユニコーン企業の役員を歴任。14年に日経ビジネスの「日本の主役100人」に選出。SBI大学院大学経営管理研究科教授なども務めた。「えも言われぬ略歴」に、読者諸氏もご同意を頂けると思う。

起業スピリットは、どう捉えたらよいのか。沖田氏は、こう振り返った。

「ベースには生まれ育った環境があったと思います。父親、そして2人の祖父がともに自営業でした。生まれ育ったエリアには都心部と比べてサラリーマン世帯が多くなく、社会人=企業に働くといった、機械的な考えとは縁が薄いなかで育ったこともあったと思います。しかし最大の引き金は、学生時代でした。黎明期のインターネットに触れたことですね。“free、fair、flat”というインターネット的な思想に背中を押され、決済のインフラ作りに重要な役割を担う機会に恵まれたことが、私にとってその後を左右する貴重な経験を積むきっかけとなりました」。

沖田氏は学生時代、ソフトバンクと米CyberCashが共同で立ち上げた電子決済事業(日本法人:サイバーキャッシュ、現ベリトランス)に、インターンの立場で参画した。当時ソフトバンクでは、現SBIホールディングス会長の北尾吉考氏が常務取締役管理本部長を務め、決済事業を含めた金融事業を推進していた。その後、サイバーキャッシュがSBIグループ傘下となり、沖田氏はSBIホールディングスの取締役にも就任している。

沖田氏はこうした経緯から北尾氏を「ビジネスの父」と慕い、「一方通行ですが・・・私淑している」と語っている。

学生時代の略歴で目をひかれた<起業に際しての「共同創業」>を、「一般論」と前置きして淡々と語った。

「私はいま、こう捉えています。複数の創業者が集まることで、それぞれが持つ専門知識、スキル、経験を組み合わせることができます。例えば、一方が技術に強く、もう一方がマーケティングや営業に長けている場合、お互いの弱点を補完し合い、事業の推進力を高めることが出来ます。また、それぞれが持つ人脈やネットワークを活用することできるため、顧客の獲得や人材採用、パートナーシップの構築などにおいて有利に働きます。こうした結果、一人では思いつかないようなアイディアや解決策などが生まれやすくなり、事業の多様性や成長の可能性が拡がります。但し、共同創業のデメリットも否定しません。日々の事業運営で意見の相違が生じること、は最大の問題でしょう。意見の対立・相違が激化すると、意思決定が遅れることになりかねない。最悪の場合、事業の停滞や破綻につながる可能性もあります。とりわけ共同創業者の間で価値観やビジョンが大きく異なる場合は、頻繁に衝突が起こりやすくなるからです。結果、共同創業者が会社を去るという事態になりえません。

お全ての責任を背負うことは、精神的にも肉体的にも大きな負担となると考えます。共同創業の場合、困難な局面や意思決定の際に相談し合える相手がいることで精神的な支えとなると認識はしています」。

では目下の事業展開で沖田氏は「共同創業者」的存在を、どう実現しているのか。

「役員・社員は事業を進める上で、不可欠な仲間です。仲間の協力なくしては、とりわけナッジの事業は成り立ちません。幾度もの創業を経て私自身が、得意なこと得意でないことが分かってきていますから、そこを補い合えて、将来に起業をしたいという情熱を持っているメンバーを採用し、最終的な責任は自身でとる覚悟をもって“任せる”ことを意識的に増やしました。簡単ではありませんが、採用においてはカルチャーマッチも丁寧に、慎重に見るようにしており、自信が持てなければ何度も会食や面談をしています。またそうした中で企業価値を押し上げてくれる期待が持てるメンバーとは、しっかりと時間を使って対話を繰り返したり、ストックオプションを付与し、様々な機会を提供して経営に入り込んでもらっています」。

何故、次世代型クレジットカード事業だったのか

前記の通り、決済・クレジットカード業界での経験がベースにある。「従来の金融サービスが抱える課題を痛感した」ことが、ナッジの設立につながった。がここでも沖田氏は、独特の立ち位置に身を置いた。「これまでFintech企業は、金融のつかいにくさを減らすというアプローチが大方でした。ナッジでは便利で使いやすく、更に楽しみながらごく自然に使いこなせる金融サービスを目指しています。そして”ひとりひとりのアクションで、未来の金融体験を創る“をミッションに、”若者世代に向けた革新的な金融体験“を基本コンセプト”とした方向を打ち出しました。具体的にはクラブという概念で、多様な価値観や個性を尊重したサービスを意識しています」とする。

現時点では150を超えるクレジットカードが稼働している。前記の「原宿系クリエーター・しなこさん」のクレカもその一つ。利用者の約75%が10~20代のZ世代という、クレカ世代の裾野を拡げる逸物。第1弾(2021年)では、スポーツチームやアスリート、アーティスト、キャラクターなど約20のカードを展開した。

今後の展開を沖田氏は「当社では金融を活用してより良い生活を送れる人を一人でも増やしたいと考えています。その第一歩としてキャッシュレス=クレジットカードに注力しています。親密で高い熱量をもったファンベースを持つアーティスト、クリエイター、各種団体に対し小ロットの独自な仕組みを提供することで、“推しかつ”と決済を融合させた多様なカードを発行してきました。今後も便利なだけでなく、楽しみながら自然に使いこなせる金融サービスの実現を目指し、創業当初からのミッション達成を、一層加速させていくつもりです。クレカに次ぐ金融分野での展開も、その延長線上で視野に入れています」と自らに言い聞かせるように断じた。

私も投資家、の意図するところ

株主動向からして、ナッジは上場への道を着々と歩んでいると言える。沖田氏はこう語った。

「金融事業は一般の事業と比べ、多額の資金を必要とします。ベンチャーキャピタルだけではなく銀行や保険会社、商社やパートナー企業の方々を株主として迎え入れることで必要な資金を確保しています。過去に2社の上場企業を経営しました。現在、ナッジは非上場企業ですが、パブリックカンパニーと同等の社会的責任を持つ企業だという自負・自覚をもって取り組んでいます」。

通常のスタートアップ企業において経営者は、当初の資本金を投じ普通株を保有する。対して沖田氏は「全てのラウンドで、個人として追加投資を実施している」と話す。その意図するところを、こう噛み砕いた。

「個人では投資金額に限界はありますが、社外の株主と同じようにリスクに向かうことで、資本参加に説得力を増すと考えているからです」。

公開までの歩みをしかと見届けたい企業である。