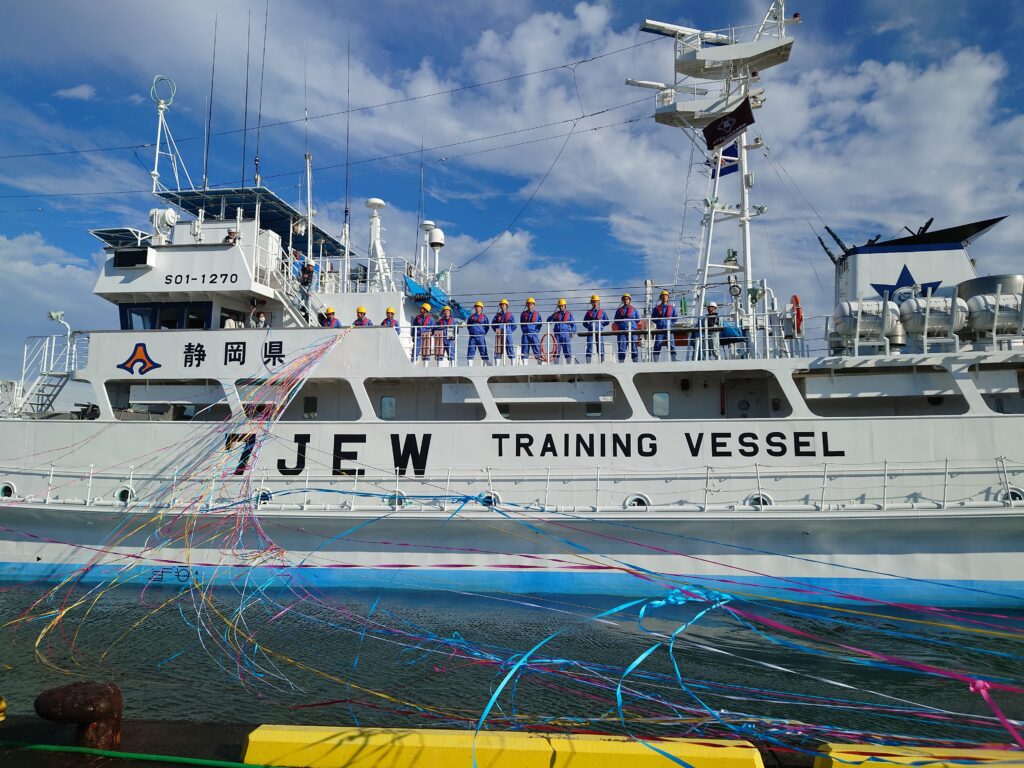

静岡県立漁業高等学園(静岡県焼津市)は、漁師になるための知識や技能を身につける漁業学校です。減少する漁業の担い手を育成しようと、昭和45年に設立されました。漁師を志す若者たちが、1年間みっちりとロープワークや網の取扱い、カッター訓練や水泳訓練、資格の勉強、遠洋航海実習を行い、漁師として海に出て行きます。

今回は、そんな学校生活の様子や卒業後の進路などについて、職員の大村さんにお話を伺いました。

(記事公開日:2025年2月12日)

実習から資格試験まで、幅広く実践的な学び

――まずは学園での学びについてお聞きします。漁業を専門とした公立の漁業学校というのは、やはり全国的に見ても珍しいのでしょうか。

大村さん:そうですね。遠洋漁業を学ぶことができるのは本校だけです。ですから、遠洋漁船に乗りたい人が全国からやって来ます。

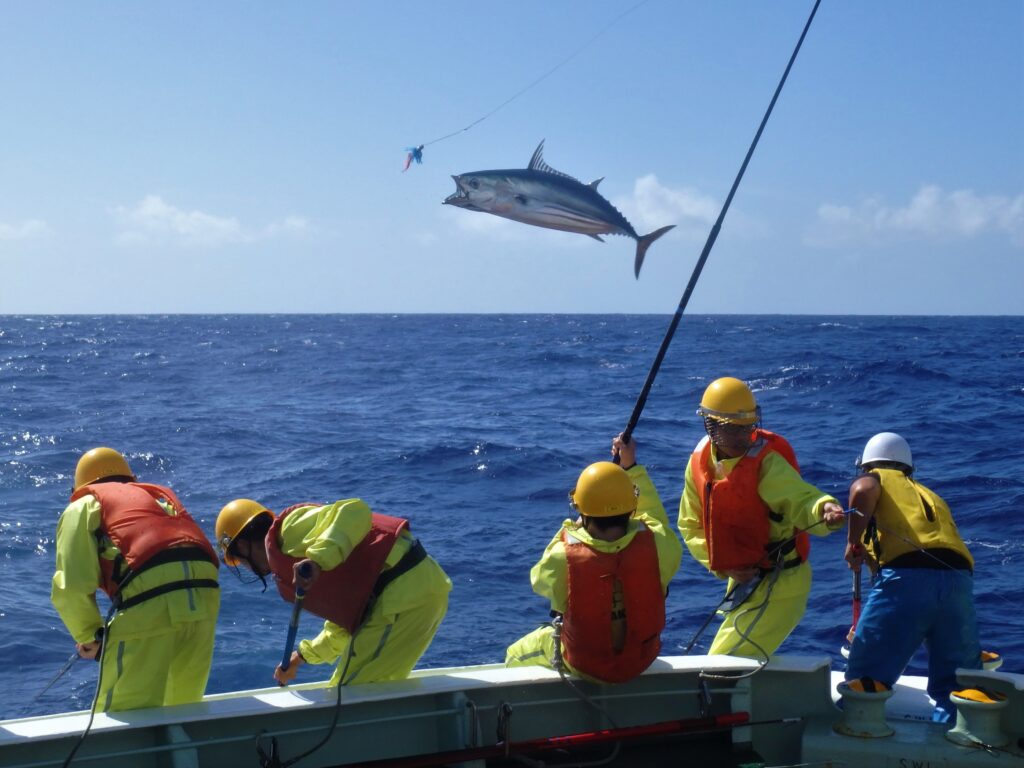

実際に、1ヶ月間の遠洋航海実習を行います。遠洋漁業では1ヶ月や2ヶ月沖に出るので、精神的な忍耐力が必要となります。実習を行って、それに耐えられるかどうかで遠洋に向いているか向いていないか判断できますね。やはり途中で帰りたくなってしまう者もいるので、そういった生徒は就職先を沿岸・沖合漁業にシフトします。逆に沿岸・沖合を希望していた生徒が、実習で遠洋に出たら、毎日海にいて魚を釣ることが楽しいと感じて、遠洋漁業に就職することもあります。

――二学期からは航海コースと機関コースに分かれて学ぶとのことですが、魚を釣るのは航海コースだけなのですか。

大村さん:いえ、どちらのコースに所属していても釣りはすることになります。航海コースは船の操作、機関コースはエンジンや補助機器のメンテナンスなど、専門分野の違いがあるだけですね。入学してくる生徒の中にも、航海コースだけが釣りをすると勘違いしている者もいるのですが、魚を釣るときは航海コースも機関コースもみんな一緒です。

――大型漁船で働くために必要な海技士資格や、小型船舶を操縦するための小型船舶操縦士資格などの資格も取得できるのですか。

大村さん:はい。ただ、海技士資格は在学中に受験する筆記試験に合格するだけでは、資格が取得できません。漁師として就職し、3年の乗船履歴を得ると口述試験を受けることができるのですが、それに合格してはじめて海技士の資格がもらえます。

しかし3年働いているうちに学校で学んだことを忘れてしまい、口述試験で落ちるパターンが多いです。働いていると仕事が優先になりますから、自主的に勉強する時間を作らないとなかなか合格できないんですよね。そういう意味では取得が難しい資格だと思います。

内陸の若者は漁師に憧れる?

――担い手不足が深刻な漁業ですが、そんな中でも入学してくる生徒さんはどういった方が多いのですか。

大村さん:意外に思われるかもしれませんが、家族に漁業関係者がいるという生徒はほとんどいなくて、ここ最近多いのは、埼玉や長野、群馬や山梨といった、海のない県から来る生徒です。やはり憧れがあるようで、本校で1年間頑張って漁師になりますが、意外と続くんですよ。逆に地元である焼津から来る生徒はいないです。漁師の現実を直に見ているので、憧れることはないんでしょうね(笑)。

入学できるのは15歳から30歳までですが、実際は高校を卒業した後、専門学校のような位置づけで学びに来る生徒が多いです。みんな漁師になることを目指して入学してきますが、自分には漁業は向いていないなと感じると、他の道を進むため退学していく場合が多いですね。

――県立の漁業学校ということですが、学びにかかる費用の負担も少ないのでしょうか。

大村さん:入学金・授業料・寮費は無料です。食費・資格取得費・実習費等合わせて年間で60万円で済みます。また、水産庁の漁業人材育成総合支援事業により、1年間で最大150万円の支援を受けることができますが、実習費などに充てるというよりは就職後の生活への補助金のような感じです。申請者が多いと満額ではない場合もありますが、ほとんどの者が申し込みますね。

遠洋漁業を想定した規則正しい学校生活

――入学定員は30名で全寮制とのことですが、みなさん仲良く過ごされているのでしょうか。

大村さん:和気あいあいと過ごしていますね。1人のベッドに3・4人で入ってゲームしていたり、トレーニングルームでみんなで裸になって筋トレをやっていたり。もちろんその中で1人で過ごしている者もいるんですが、雰囲気としては仲良くやっていますね。

遠洋漁業ではプライバシーがなくて、毎日同じ顔を見ながら同じ部屋で眠らなければなりません。それに耐えられないと辞めることになりますから。そんな生活を想定しているので、寮生活にも慣れる必要があります。

仲良くやるだけではなく、寝られるときに寝ないと仕事になりませんから、時間もしっかり守ってもらうようにしています。夜10時半消灯だと言っていても、集まって騒いだり携帯をいじったりする者もやはりいるんですが、そういったことがないように携帯電話は8時半に職員が預かります。生徒が携帯電話を使える時間は1日の中で2時間半しかないんですよ。今の子たちにはそれが一番辛いみたいで、中にはスマホを2台持ちして1台隠し持っていた生徒もいます。彼らの話を聞いていると、本校の訓練での肉体的な辛さやプライバシーのない辛さよりも、スマホを触れない辛さの方が勝つようです。

最近では漁船でもインターネットが使えないと乗ってくれる若者がいないので、ここ数年でWi-Fiが一気に整備されましたね。しかしやはり携帯電話を触りだすと寝られないことがあるので、船頭(※漁船での最高責任者)が預かったり時間制限を設けたりしているようです。

――ちなみに、遠洋漁業の実際としては、一度海に出たら陸に寄らずにひたすら釣り続けるのですか。

大村さん:カツオの一本釣り漁とマグロの延縄漁を例にすると、カツオの場合は1ヶ月から2か月の間ずっと洋上にいて、魚が一杯なるか、餌がなくなるか、燃料がなくなるまで陸には寄りません。マグロの場合は約1年間漁に出続けますが、燃料や餌や自分たちの食料を補給するために、3ヶ月に1回程度は外国の港に寄ります。

――とても大変そうなお仕事に聞こえます。そういった生活の訓練の為に、貴校では規律ある生活をしているのですね。週に2回、クラブ活動も行っておられるとのことですが、これはやはり体力作りのために運動をするのですか。

大村さん:そうです。生徒同士で何をやるか決めて、好きなスポーツをやります。漁師は体力勝負ですから、しっかり体を動かさせるようにしています。もちろん大きい魚を釣り上げる時には力も要りますが、魚がいつ釣れるかわからない状態が続きますし、釣れる時は釣り続けないといけないので特に持久力が必要です。そういった意味も込めて、冬のクラブ活動では必ずマラソンをします。

朝も欠かさずランニングをするのですが、雨が降ると中止なので、生徒たちは毎日雨を心待ちにしています(笑)。

卒業後も学校を訪れる生徒たち

――設立から1028名(2024年度現在)の卒業生を輩出されているとのことですが、ずっと漁業を続けておられる方が多いのでしょうか。

大村さん:いえ、やはり船に乗ってみて向いていなかったという者もいますし、家族ができて遠洋から沿岸・沖合に切り替えたり、水産加工業など別の仕事をしたりする者も多いです。そんな中でも、ずっと漁師を続けている者もいますけれどね。

本校は静岡県立ですので、卒業後は静岡県内で漁業に従事してもらうことになっています。経験を積んで、海技士の資格を取って、機関士や航海士、船長になっていきます。

先程話題に上がった国からの支援金は、2年間漁業を続けないと返金しなければならないので、卒業後も学校を通して現状を報告をする必要があります。ですからそういった報告をしに、都度卒業生が来てくれますね。また海技士の口述試験を受けるにあたって、改めて話をしたいと訪ねてくる卒業生もいます。

私は本校に赴任して8年目になりますが、そうやって自分が教えた生徒が卒業しても学校に顔を出してくれることは、やりがいの一つになっていますね。「今こんな状況だよ」って話をしてくれて、繋がり続けられるのは嬉しいことです。

――たまに学校に顔を出して近況報告をする、必要に迫られてのこととは言え、そういったところに義理堅さや人情を感じますね。漁業に就かれる方はそういう人懐っこい方が多いのでしょうか。

大村さん:そうですね。また、そういう人は長く漁業を続けている場合が多いんですよ。

――これからも、そんな風に人と繋がることが好きな人たちが入学して、漁業を担っていってほしいですね。