スパイスキューブ。2018年、自称「農業オタク」の須貝翼氏によって設立された。

周知の通り、農水省が発信している調査データでは「日本の農業の危機」が訴求されている。

曰く。「農業を主な仕事とする基幹的農業従事者は2020年で約123万人。10年間で半減している」。「農業従事者の約7割が65歳以上。年々高齢化の深刻状態が高まっている」。「世界的な人口増に伴う世界的な食糧不足」⇔「紛争や新型コロナに象徴的な感染症リスク」⇔「物流の停滞」で、輸入に大きく依存する日本の食量自給率の危機。いま、カロリーベースで既に40%を下回っている。そんな実態を突き付けられると、誰しもが危機を覚える。

須貝氏が引っ張るスパイスキューブの具体的な事業は後で記す。読者諸氏にも「なるほど」と同意していただけると思う。が前記した経産省が説く現状:危機を頭で理解した須貝氏が、大上段に「危機」との対峙でスパイスキューブを興したのではない。そのことが私には、興味深い。

須貝氏は「食べることが好き」⇔「自分で栽培した(作った)ものが一番美味しい」が、起業の一方の原点だとする。この間、本稿の企画でアントレプレナーを多々取材した。起業家とはえてして、そんな立ち位置に身を置いていると痛感している。

須貝氏の原点

食べることが好きだった須貝氏が、「自分の作るものが一番美味しい」を体感したのは20代半ばのことだった。須貝氏は、こう話してくれた。

「友人の結婚式で隣あわせの席になった人から、林業のボランティアに誘われたんです。そうしたことにそもそも興味があったものですから、二つ返事で話に乗りました。食べることがこの上なく好きな私は、妙な感動を味わいましてね・・・。ボランティア活動の中で、たまたま余った木材を活かして原木にシイタケを栽培するという機会がありまして・・・作ったシイタケは表と裏のヒダを焼いてポン酢で食べたんです。美味いを通り越して、感銘を受けました」。これが一方の原点。

そんな須貝氏は、会社勤めの休日を利用して足しげく通っていた(鳥取の)ブランドトマト作りを手伝いながらの貴重な体験にもつながった。もう一方の原点。こう続けた。

「どうすれば、こんなトマトが作れるのか」と思って尋ねても、年配の農家の方からは『ちゃんとトマトの声を聞いているか』式の答えしか返ってこないんですよ。エモーショナルでしょう。そんな体験がスパイスキューブを始める上で、シイタケの味で感動したことと同じぐらい大きなキッカケになりました。またトマト作りでは、こんな衝撃的な事実にも出会った。どれだけ丹精込めて作った野菜(トマト)でも結局、決まった価格で買い取られてしまうんです。昔ながらの商習慣です。これでは農家はたまったものじゃない。自分で値段を決め収益を出せる農業を実現したい、とつくづく思ったものです」。

農業への挑戦。新規事業開発部門に身を置いていた幸いと、躓きが起業への道程

須貝氏は、サラリーマンとして新規事業の開発事業部門に席を置いていた。前記したような「原点」をベースに、現業の構想を練っていた。「植物工場」である。

植物工場への参入を訴える事業計画書、渾身の想いを込めて書き上げた。採用された。2015年のことである。「夢を叶えつつ、会社の成長を促すことが出来るチャンスを得た」と喜んだ。が・・・

「楽観的だった」と振り返るが、初年度の計画を「売上高:1億5000万円、営業利益:5000万円」として立ち上がった。葉物野菜の市場規模は当時で年間1兆円超。対して植物工場で生産される分は、100億円以下。その限りでは、拡大余地は十分だった。

結果はどうだったのか。頭を抱え込まざるをえなかった。失意。が、失敗の原因を須貝氏は見つめ直した。そして、こう分析した。

「(野菜)工場自体の稼働に問題はなかった。野菜の品質も全く劣ってなどいなかった」。

「売り方を、間違っていた。従来の農産物の流通ルートにのせてしまった結果だ」。

「仕入れる側は、味見をして買うわけではない。見た目が同じなら路地物も植物工場で作られたものも、同じ値段でしか買わない。勝手に値を決められてしまった。路地物に比べ高値で売れるという計画だった。それが根底から崩れてしまった」。

そうなってしまった原因はなんなのか。須貝氏が考え抜いて至った結論は、「過大なイニシャルコスト」であり「閉鎖的なマーケット」。「これさえクリアできれば・・・」という想いに至った。

「自身による起業」に向けた鼓動が日増しに高まった。起業意識が芽生え・高まった証しといえよう。立志庵(大阪産業創造館の起業支援プログラム)にも参加した。勤め先に向かう早朝(始発)・夜(終電)の時間を活かし、半年間余り学んだ。帰宅後は「LEDが注目された時期でもあり、6畳1間の部屋で諸々研究というか学んだ」。

ところで、一つ断っておきたいことがある。記した「頑張り」ようを、「・・・だそうですね」と問いかけると須貝氏は、のらりくらりと言葉を濁す。そんな御仁である。

スタートアップ企業。法的規定などない。AIは、こんな風に答えている。『スタートアップ企業とは、革新的なアイディアや技術を基盤に新しいビジネスを創出し、短期間で急成長を目指す企業のこと』。「ですよね」という問いかけに須貝氏は「目指しています」とはするが、「起業6年目だが、未だ歩みは遅々が現実。会社の社員規模一つからして、明白」とする。真摯。が決して風呂敷を広げようとはしない。

2018年、勤めていた企業を辞し手にした退職金でスパイスキューブを興した。植物工場を立ち上げ、自社栽培の野菜の販路開拓からスタートした。

スパイスキューブが手掛ける現状の事業、特色、今後の展望

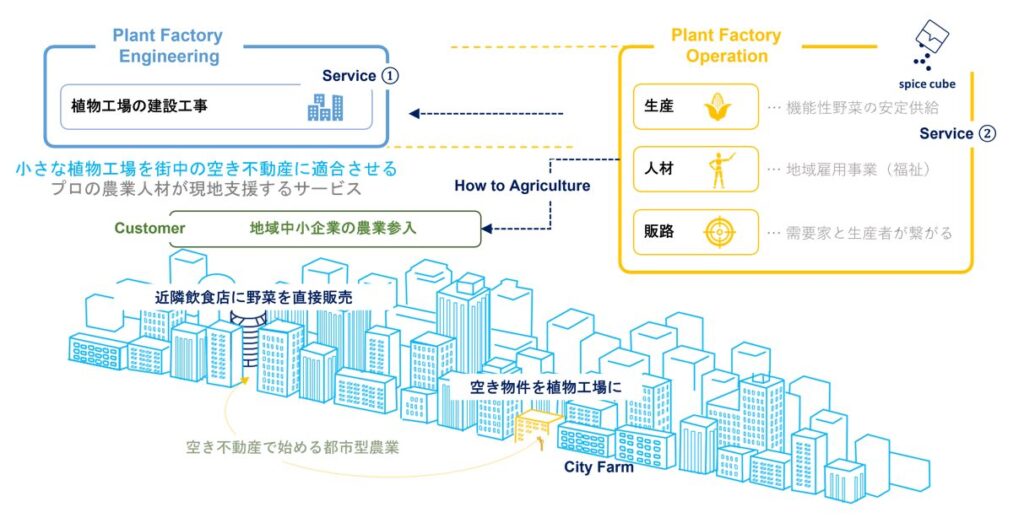

須貝社長は今夏、万博会場でスパイスキューブのいま・今後の在り様を語りまくった。私は現場で取材をしていない。日刊工業新聞web版が6月11日12時に須貝氏の現場でのインタビュー記事を配信している。「スパイスキューブは、小規模植物工場の設計・施工を手がけるベンチャー企業。オフィスやマンションなどの空き物件・スペースを活用し低コストにできるのが特徴で、事業者の農業参入を支援する」のリードで始まる記事を、須貝氏の了承を得て要約する。

『<スパイスキューブの事業・特徴>-「低コストの小規模植物工場を事業者に提案する。生産した野菜は流通・小売業者を介さず、飲食店の料理人に直接販売すれば、適正な利益が得られる。事業者を支援するために、専門人材も派遣している。<植物工場の課題>-「植物工場の事業者の6割以上が赤字経営といわれる。大規模工場だと設備の減価償却費の負担が大きくなってしまう。加えて流通・小売業者への卸価格が安過ぎることが一番の問題だ。流通・小売業者に頼る商習慣を破り、自分たちで営業をしていく必要がある<進める歩み>-今回の大阪・関西万博への出展で知名度向上を図るとともに、他社との連携を強化している。IR西日本、カーボンエクストラと連携し、CO₂を回収するDAC装置を活用した植物の実証を始めた。カーボンニューラルに貢献でき経済効果も生み出せるからだ。装置を小型化すれば、初期費用と運営費用の両方を抑えられる。白鶴酒造と連携し、アルコール発酵の際に副生するCO₂を活用して植物を育て、さらにその植物を酒の原料とする取組を始めた。こうした提案をもっと増やしたい』。

そして今後の展望については、こう具体的に語っている。

「植物工場の設備をレンタルし、より低コストで参入できる『農業サブスク』も強化し、中小企業向け提案を拡大していく。また、農業従業者のノウハウは言語化されていないことが多い。当社独自のマニュアルを作成し、社員や顧客と共有している。社員を増やした上で、31年3月期に売上高を現状比5倍の5億円に高める計画だ」としている。前記のスタートアップ企業への歩みに自信を示している。

別掲はスパイスキューブの「植物工場」が分かりやすく読み取れる図表だ。ホームページで目にとまった(業界大手メーカー/業界中堅メーカー/spice cubeを比較した絵図)。

目を皿にしてウオッチし続けたい企業である。