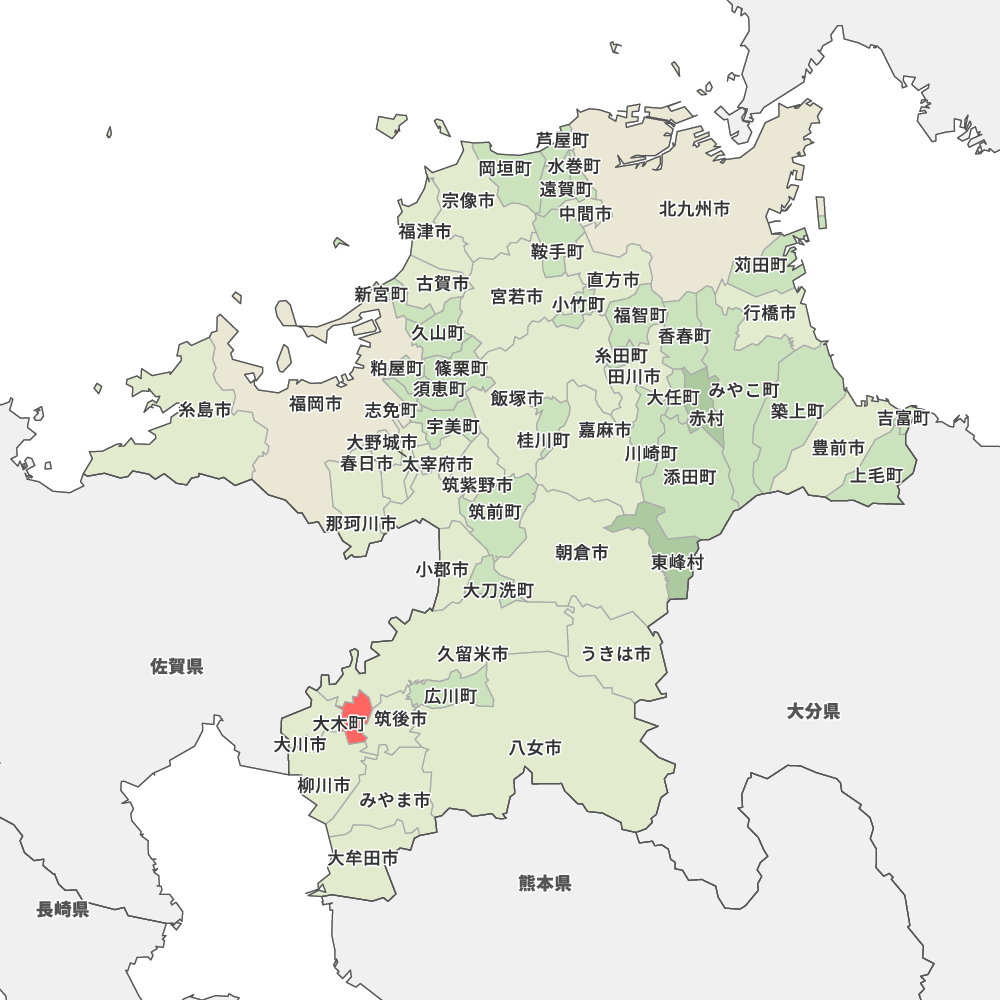

福岡県南部に位置する三潴郡大木町(おおきまち)は、人口1万人強の小さな町ながら、周辺の市との合併の道を選ばず、独立した「町」として個性を貫いています。西日本有数のきのこの生産地であり、農業の町として知られる一方、全国に先駆けて環境問題への取り組みを始めており、持続可能な循環型社会をめざす先進的な姿勢が注目を集めています。

最近では地域おこし協力隊の活動として、カブトムシの養殖事業もスタート。その背景にも「循環」の思想が根付いています。今回はそんな大木町の魅力について、大木町役場産業振興課の平川さんにお話を伺いました。

先進的なごみ処理の継続は市町村合併しなかった賜物

―恥ずかしながら大木町の属する郡の名前が読めなかったんですが、何と読むのでしょうか…?

平川さん:難しいですよね、「みづま」郡と読みます。

―ありがとうございます。現在三潴郡に属しているのは大木町だけになるのでしょうか?

平川さん:はい、そうです。いわゆる平成の大合併の前は、三潴郡は、大木町、城島町、三潴町の3町で構成されていましたが、城島町と三潴町は久留米市に吸収合併しました。

当時は久留米市や大川市からも合併の話がありましたが、当時の町長の強い意向をお持ちだったこともあり、一つの町として独立しています。

―合併せずに一つの町でいることのメリットとしては、町民一人一人と向き合いやすいとか、行政として小回りが利くことが挙げられるでしょうか?

平川さん:町民の方の協力を得やすいという意味では、大木町くらいの人口規模がまとまることができる、ちょうどよい規模かと思います(約13,500人)。例えば、今でこそ、全国の自治体が取り組んでいる環境問題ですが、大木町はかなり先駆けて取り組んでまいりました。当初、地域の分別収集の説明会などでは、何故そこまでするのかといったご意見もありましたが、町民の方のご理解を得ることができました。

―環境問題への取り組みについて、具体的に伺えますか?

平川さん:まず、平成の始めに、「次世代にツケを残さない」という合言葉で出発していて、最初に着手したのがごみの分別です。それまでは「燃やすごみ」か「不燃ごみ」の2つしか分けていなかったところ、平成7年から不燃ごみをビン・缶・ペットボトルの資源ごみとして分別収集を始めました。最初はやっぱり分別が大変だという声もありましたが、町民の皆さんは協力的で、少しずつごみの分別に慣れていき、環境への意識も深まってきました。平成18年からは、生ごみも分別収集するようになりました。またその年から、おおき循環センター「くるるん」にメタン発酵施設が建設され、収集した生ごみをし尿や浄化槽汚泥とともにバイオガス化し、発電に活用できるようになりました。

また、バイオガス化の副産物として、液体の有機肥料(液肥)が得られます。液肥は町内の田んぼや畑に還元し、それで米や麦、菜種を栽培しています。そこでとれた農産物は、地域のブランド米(環のめぐみ)や油(環のかおり)として学校給食などに提供され、こうした形で町民参加型で循環の仕組みが実践されています。

ごみ処理施設っていわゆる「嫌悪施設」の一つとして、町の外れにあることも多いと思うのですが、「くるるん」は多くの方が訪れる道の駅おおきに隣接しているんですね。こういった大木町の取り組みに国内外から関心を寄せていただいており、年間1,000人以上の方が見学・視察に来られます。

現状、ごみのリサイクル率が福岡県内では1番、全国でも7番目(環境省公表、令和5年度リサイクル率63.6%)の位置にあるのですが、これは町民の皆さんの理解や長年の取り組みがあってこそのことだと思っています。

―確かに、もし吸収合併されていたら、今そうはなっていなかったかもしれませんね。全国上位の実績をあげられているのは本当にすごいと思います。結果的に行政としてごみ処理のコストもだいぶ減ったのでしょうか?

平川さん:バイオガス化施設の建設前と比較すると生ごみ分別を始めた前と比べて、令和6年度は約39%減少しています。一方で、やはりごみ処理というのは各世帯・町民の皆さんの協力がどうしても必要なものなので、継続できる取り組みをしていかないといけないと考えています。例えばごみの排出量が1ヶ月でどれくらいなのかをゲーム感覚でモニターしてもらうとか、分別収集に貢献した地区を表彰するなど、日常の中で自然に環境に対する取り組みができるよう工夫を凝らして進めています。

―環境省のホームページにある、全国のメタンガス化施設の導入事例の中にも、大木町が先行事例として取り上げられていますね。この中で「成功の秘訣は町民とともに事業を計画し実行したことに尽きる」というコメントがありましたが、まさに小さいけれども一つの町として独立してあることの強みを感じました。

交通の便が良くベッドタウン化もしていない

―ここで別のテーマでもお話を伺っていきたいのですが、大木町の地図を見ると、水路がものすごくたくさんあります。これは農業用の水路なんでしょうか?

平川さん:はい、農業用水路で、堀とかクリークと呼ばれるものです。地図で見たときに目につくのも当然で、クリークは町内全域に張り巡らされていて、町の総面積の14%を占めています。

大木町は「九州の穀倉地帯」と呼ばれる筑後平野のほぼ中央にあって、平坦な土地なので水を蓄えておくことが非常に重要なんです。なので、農業用水路であるクリークは本当に先人の知恵の塊で、これがあるから今も田園風景が広がる景観を維持できていると思います。クリークがなかったら、只々、殺風景な工業団地、ベッドタウンになっていたかもしれません。そういう意味でも、クリークは大木町の歴史ある重要な財産の一つと言って良いと思います。

―クリークのおかげでベッドタウン化していないということですが、大木町には西鉄天神大牟田線が通っているので交通の便は良いですよね。これ一本で福岡市まで行けますから。

平川さん:そうですね。西鉄電車の他にも車で15分くらい行けば筑後市にあるJR鹿児島本線の駅や、九州新幹線の筑後船小屋駅も利用できます。鉄道以外に高速道路も八女インターまで20分前後、みやま柳川インターまで25分前後でいけます。道路の渋滞もほぼなく交通の便としては良いと思います。

―それは素晴らしいですね。空港は福岡空港、佐賀空港どちらも圏内でしょうか?

平川さん:はい、佐賀空港の方が近くて、車なら30分くらいで行けます。また、駐車場が無料なので東京に行かれる方は佐賀空港を利用される方も多いみたいですね。福岡空港に行くのも車でも、電車でも約1時間見ておけば大丈夫です。

―ちなみに町民のみなさんは、普段の買い物はどういうところでされていますか?

平川さん:大きなスーパーとしてはイオンがあるのと、ドラッグストアなどで買い物される方も多いと思います。あとは地場の農産物等は、冒頭で少しお話ししました道の駅おおきで買うのが良いですね。新鮮なきのこ類などあります。ただし、個人商店が減ってきていますので、隣の筑後や久留米へも買い物に行かれるかとも多いと思います。車ならばそちらの方にも行けるので、車はあれば便利ですね。

待機児童はなく、周辺に公園や野球場が

石丸山公園

―続いて、子育て支援について伺いたいのですが、大木町では待機児童はないのでしょうか?

平川さん:町内には保育園が5か所、幼稚園が1か所ありますが、令和7年4月時点で町内在住のご家庭については待機児童ゼロになっています。

―都会から移住を検討されている方は安心できますね。あと、公園があるとか、お子さんを育てやすい感じは町民の皆さんお持ちでしょうか?

平川さん:公園に関して言えば、町内には「クリークの里石丸山公園」という公園があります。令和5年に遊具をリニューアルしたので、小さいお子さんも遊ばせることはできますね。その他敷地内には、小さいのですが資料館もあって、クリークにいる生き物の展示とかも見ることができます。

その他、道の駅おおきにも広場があって、ヤギやウサギなどの動物を身近で見ることができますよ。

また、近隣でいうと、新幹線の筑後船小屋駅の周囲には、筑後市とみやま市に跨る県営の筑後広域公園という大きな公園がありますので、そこに行くのも良いと思います。この近くにはソフトバンクホークスの二軍の練習場があり、公式戦も行われています。この筑後広域公園はとても広く、芝生広場にある子どもの遊具設備はもちろん、屋根付きの広場、バーベキュー広場、ドッグラン施設、BMXやスケートボード場などがあり、一日中過ごすことができます。大木町からも車で15分ほどで行ける距離なので、お子さんがいらっしゃるご家庭には特におすすめですね。

―ホークスの二軍の練習場が近いということで、プロの野球も間近に見られて良いですよね。

平川さん:筑後の周辺の7市町村でホークスを応援していることもあり、ホークス側から観戦チケットをもらえるので、毎年観戦希望の住民の方にチケットを配布していたりしていますよ。

―私も野球大好きなのでうらやましいです。

筑後平野の田園風景が魅力

―ちなみに、すでに大木町に移住された方は、どういうところが気に入ったとおっしゃいますか?

平川さん:そうですね、景観の良さをあげられる方は多いと思います。筑後平野の真ん中ということで、平地の田んぼや、青々とした麦畑が一面に広がる風景、それがクリークに反射して水面に映る景色がまた美しいと言われたりしますね。私たちは見慣れすぎているので、移住者の方に言われるまでその魅力に気付けなかったりするのですが(笑)

最近は二拠点生活や、リモートワークで自宅でお仕事される方も増えていますが、大木町は都会のせわしなさもなく、ゆっくりとした時間の流れの中で過ごせる一方で、交通の便もある程度整っていますので、その辺りのバランスが良いということはみなさんおっしゃいますね。

(関連⇒大木町 定住促進サイト)

カブトムシで循環型まちづくりを強化!

―平川さんご自身は、大木町のここが気に入っているというポイントはありますか?

平川さん:私のおすすめは、道の駅おおきに隣接する地域創業・交流支援センターWAKKA(わっか)です。WAKKAは平成29年に地域経済活性化のためにできた施設で、キッチンやフリースペースの他、ウッドデッキもあるので、食のイベントや試作品の開発、さまざまな交流会やアウトドアイベントなどもできます。さらに敷地内にはトレーラーハウスがあり素泊まりでありますが宿泊ができて、値段も結構リーズナブルなので、いろんな使い方ができる施設なのでおすすめですね。

また、もう一つおすすめしたいのが、大木町の地域おこし協力隊の活動です。令和6年度から6名の隊員が活動しているのですが、国産のカブトムシの養殖場を作ることを進めています。

―カブトムシの養殖って初めて聞きました…しかもそれを地域おこし協力隊の活動として行っているんですか。

平川さん:これまでお話ししてきましたように大木町は循環型のまちづくりに取り組んでいますが、彼らのカブトムシの養殖事業も「循環」がキーワードなんです。どういうことかと申しますと、大木町は西日本有数のきのこの生産地なんですが、その栽培過程で毎年1万トン以上の廃菌床(きのこの培地の廃棄物)が発生し、その大半が廃棄処分されている現状があります。そこで、この廃菌床を廃棄処分せずに活用する方法として、廃菌床から作った餌をカブトムシの幼虫に与えて育てるという取り組みが、町内のきのこ生産事業所さんで始まりました。その取り組みはあるベンチャー企業と協力してやっていたのですが、一定の成果をあげることができたので、取り組みを広げようということで、昨年から地域おこし協力隊をそのベンチャー企業へ配置委託することになりました。

廃菌床から育てたカブトムシは成虫として販売する他、幼虫は魚粉に代わる飼料へ、また、幼虫を育てた廃菌床自体も肥料として再利用できるそうです。まさに循環型事業ですよね。

―ものすごく可能性のある事業ですね。大木町が推進してきた循環型のまちづくりに見事に合致しているように感じます。子どもたちにも良いですよね、カブトムシ大好きだから。

平川さん:そうなんですよ。昨年、地域おこし協力隊の活動として、WAKKAでカブトムシとクワガタの展示イベントを開催したんですが、こちらの予想をはるかに上回る盛況ぶりで、最終的に1,300人ほどの来場者数になったそうです。イベントは10日間ほど開催したんですが、好きな子はそれこそ毎日通う勢いで来てくれました。

地域おこし協力隊の活動はこれから2年目、3年目に入りますので、実証実験もさらに進んでくれば、いずれカブトムシでも環境の町になり、カブトムシという特産品も加わるのか…。そういう町へ進んでいくのを楽しみながら、循環のまちづくりに付いて行けるのが、非常にワクワクするところですね。

―合併の道を選ばず、独立した町として歩む大木町だからこそ、地域の声を反映した個性あるまちづくりが実現しているのだと感じました。小さな町でも、環境への取組みや循環の仕組みを活かしながら、持続可能かつワクワクする未来を描くことができる。全国の小さな自治体にとっても勇気の出る、また参考になるお話だったと思います。平川さん、ありがとうございました。