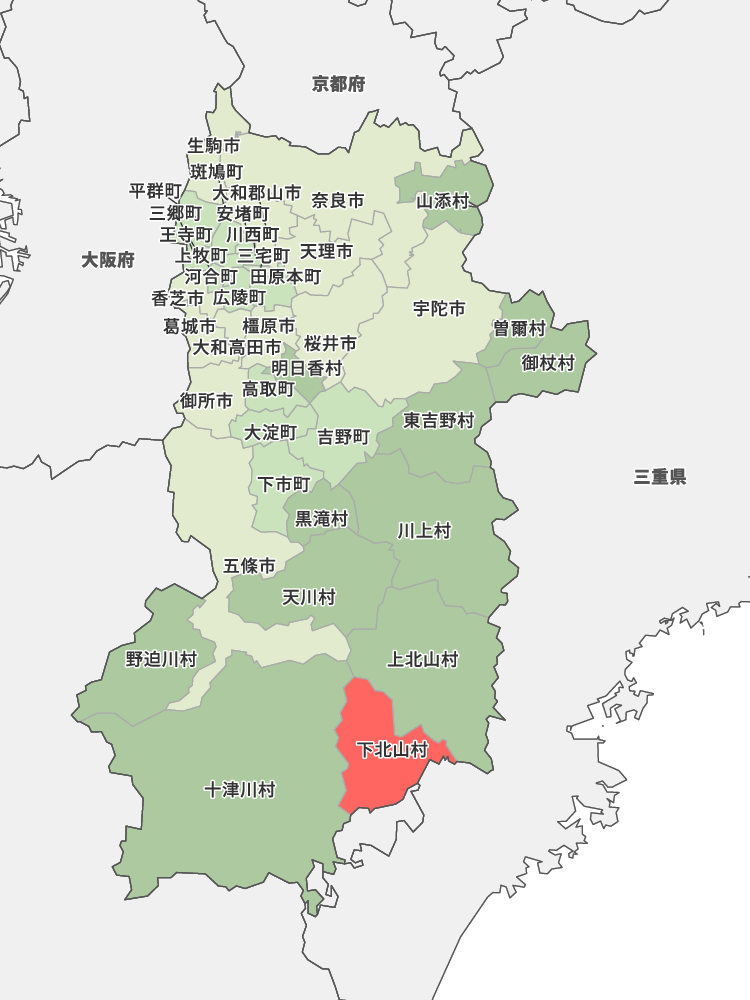

1300年前に開かれた熊野古道が通り、南朝ゆかりの地でもある奈良県吉野郡下北山村。県庁所在地である奈良市への距離は100kmを超え(車で3時間弱)、スーパーもコンビニもない、人口約800人の小さな自治体です。

しかし、令和5年(2023年)度は社会増を果たし(+14人)、更に宝島社が発行する雑誌「田舎暮らしの本」の“2025年版住みたい田舎ベストランキング 移住者増の人気地ベスト100”では、全国6位にランクインしています。

都会から遠く離れた中山間地域である下北山村が、なぜ移住地として人気を集め始めているのか、どのような特徴があるのか、そしてこれからの展望など、下北山村役場 地域振興課の上平さんにお聞きしました。

(記事公開日:2025年3月25日)

歴史ある山村に移住者が集う

――下北山村のこれまでの歩みを教えていただけますか。

現在の村域は、元々は紀伊国に属していて、大化の改新後の律令制では「北山郷」の「下組」でした。

下北山村には世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含まれる大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)が通っていますが、これは平安時代の約1300年前に開かれた道で、いわゆる熊野古道の一部です。修験道の修行の道ですね。また、南北朝時代には後醍醐天皇が吉野に南朝を築かれましたが、鎌倉幕府を倒す直前には皇子の護良(「もりよし」もしくは「もりなが」)親王が北山郷に入られています。

時代は下って、明治22年に市制・町村制が施行され下北山村となりました。

昭和の一時期には林業と池原ダムの建設で栄えて、人口が5000人を超えていたものの、戦後造林で国産の木材が値下がりしたことで林業が寂れ、更にダムが完成して以降は人口が減り続け、現在は約800人となっています。

それでも、明治に下北山村として独立して以降は一度も合併・分離をしていません。平成の大合併の折には周辺自治体との合併協議会に参加したものの、いち早く抜けています。もしも合併していたら、自治体の範囲が広くなり、下北山村のような山奥にある地域は行政サービスが行き届きにくくなってしまって、住民の方が困ったと思います。

――とても歴史のある村でもありますし、合併せずに小回りの利く自治体であり続けたことで近年の移住者増に繋がっているのでしょうね。移住されるのはどのような方々なのでしょうか。

30~40代の男性が単身で移住して来られるパターンが多いですね。地域おこし協力隊として自伐型林業(※1)に携わったり、スポーツ合宿やキャンプのできる下北山スポーツ公園や、村で設立した「下北山つちのこパーク」という観光関連の一般社団法人に勤めたりされています。ただ、今年度は協力隊5名の内、女性が3名もいます。地域おこし協力隊は平成25年の4月から受け入れを始めて、これまで35名が採用されて任期終了後は14名、約46%が定住してくれています。

家族連れで移住されるのは、年に1~2世帯ですね。お子さんを村の義務教育学校(※2)に通わせたくて移住するケースがあります。

※1 自伐型林業

山林所有の有無に関わらず、自立・自営的な林業経営を行う小規模な林業の形態。対象区画の木をすべて切る「皆伐」ではなく、将来、残したい木を決めて、その支障となる木を間引く「間伐」を長期に渡って繰り返す。壊れにくい作業道の整備も行うなど、山への開発のダメージを最小限に抑え、災害の起きにくい山づくりにもなる。

※2 義務教育学校

小学校〜中学校の義務教育を一貫して行う新たな学校の仕組み。従来の小中一貫教育とは異なり、9年間の修業年限と教育課程が設けられている(小中一貫教育では小学校と中学校が別々の組織として設置されている)。また、義務教育学校で教える教師は、小学校と中学校の免許状の併用が義務として決められている。

移住者の住まいと生業

むらんち

――移住を希望される方への支援は何かあるのですか。

「むらんち」という古民家を改修した移住体験施設がありまして、1ヶ月まで滞在することができます。滞在中は移住担当の職員や地域おこし協力隊が間に入って、情報提供をしたり村民の方とお話しする機会を作ったりしています。

50歳未満で実際に移住された方には住居支援制度がありまして、空き家の購入や増改築に支援金を交付しています。賃貸の場合には家賃の助成をしています。

(※支援制度については 下北山村ウェブサイト へ)

――空き家の賃料の相場はどのくらいですか。

2万円から、高くても5万円くらいです。下北山村では5万円出せば、大きくて2階建てで庭や車庫が付いている家を借りることができます。

――ずいぶんと安いですね。やはり移住される方は自分で家を建てるよりも賃貸から入ることが多いのでしょうか。

そうですね。建てる人はほとんどいなくて、ここ10年で2軒くらいです。空き家を借りてから購入・増改築に移行する方が多いですね。

――移住に関して、住まいの他に大事なのが仕事ですよね。皆さん収入源はどのようにしていらっしゃるのでしょう。

先程の協力隊の他には、森林組合や建設会社に勤める方がいます。他には、行政に入職する方や、起業してセルフビルドのカフェやゲストハウスを始める方。あるいは、親がやっていた事業を引き継ぐ形でUターン移住する方もいます。最近では、村で農業を始めるという珍しい方も移住して来られました。

――林業で栄えた村で農業ですか。平らな土地がなさそうですが。

そうなんです。農業を目的とした移住は今までなかったんじゃないかと思います。しかも、30代の家族連れでお子さんが3人いらっしゃるんですよ。

――面白い方が移住してきましたね。その方が定着したら、モデルケースの一つになりそうです。農業や林業などの他にも、村営のコワーキングスペースもあるから、テレワークやワーケーションもできますね。

そうですね、村ではコロナ禍前の平成28年度からテレワークの推進をしてきました。コワーキングスペースの運営も含めて、全国の小規模自治体の中ではかなり早い時期に取りかかった方です。

コワーキングスペースは「BIYORI」という名前なんですけれど、村の直営で、管理には地域おこし協力隊の方一名に入ってもらっています。カフェが併設されているので、パソコンの仕事をしていない方も世間話や息抜きをしに来たり、「野菜が余ったから置いてくよ」と管理人の世話焼きに来てくれたりします。また、管理人はふるさと納税の運営業務も担当されているので、返礼品を提供している事業者さんが「ちょっとわからんこと聞きに来た」と相談に来ることもあります。

管理人は若い移住者なので、村の人から可愛がられていて、新しく移住された方や移住希望者の方と村の人との繋ぎ役も務めてくれています。移住体験施設がBIYORIの近くにあるので、宿泊中の方はよくBIYORIに立ち寄って村のことなどを聞いていますね。

大昔から続く人の往来が村を開放的に

――都市部からかけ離れた山奥の村に若い移住者が集まって来ていて、元々の住民の方もそれを自然に受け入れているという事実には不思議な印象を受けます。「閉鎖的で、暗黙のルールでがんじがらめな山村」のイメージとはかけ離れていて。

そういったことに関して昔から言われているのが、下北山村の生活は熊野古道との結び付きが強かったので、他の地域からの人の往来が常にあったと。熊野(三重県側)の人と結婚することも多かったと聞きます。

それに、現代の話で言うと、村には高校がないので、村で育った子供は中学校を卒業すると必ず外に出るんですよ。そして大人になったら外の人と結婚して、長男であれば奥さんを村に連れて帰って来るとか。

ずっと昔からそういった出入りがあるので、よその人に対する受け入れ体制ができているのかなと思います。

あとは、下北山村は奈良県に属しているので、奈良市方面から人が来ることがあるんですが、その際に大台ケ原という高い山を越えて来るんですよ。今でこそ奈良市内から車で3時間弱で着くものの、30~40年前は今とは比べものにならないくらいに道が悪く、険しくて、冬は雪で通れないこともありました。そのように条件が悪い地域だったので、村の人には「遠い所からおおきんのぉ」という精神が根付いています。「わざわざ険しい山を越えて来てくれてありがとうね」と。

山奥なんだけれども、ちょっと特殊な地域ですね。

――そうですね、お話を伺っていると。やっぱり大昔から修験道で人の往来があった影響は大きそうですね。

そうです。修験の方が山の上に宿坊を建てて泊まっていたんですが、その方々を支える為に母集落ができていったんです。修験の方はたまに山から下りて来て、集落で食料調達をしたり、村人の悩みを聞いたりしていたんですね。例えば、実利行者(じつかがぎょうじゃ)という修験の凄い方が幕末から明治の初め頃にいたんですけれど、薬草の知識があって、山から採った物で村人の病気を治していたそうです。そういう方との交流の影響もあると思います。

――ということは、外から来る人は村に利益をもたらすという意識があるのでしょうか。

そうですね。昔からそういった意識はありますね。

――1300年前から、外の人と村の人が持ちつ持たれつの関係になるという伝統が受け継がれているんですね。

住民の方はそこまで意識はしていないかもしれませんけれども、おそらくそういったものは受け継がれてきているので、大事にしていかないといけないと思います。

デジタルに走らず、アナログを繋ぐ

――上平さんは下北山村のご出身ですか。

はい。東京の会社に11年いて、32歳の時に村へ帰って来てから7年経ちました。

――帰って来た理由は何かあったのでしょうか。

30代になってから、次の生き方を考え始めたんです。自分はどこで働いて家族を養えば、より社会の為になるかなと。そして、自分が生まれ育った所に帰って働くのが一番いいんじゃないかと思って、家族で帰って来ました。

――上平さんとしては、下北山村のどいうった所がお好きなんでしょうか。

村民性もそうなんですけれど、山と水。特に水が圧倒的に綺麗なんですよ。集落によっては生活と川が密接に関わっていて、川の間近に集落があるのは奈良県の南部では珍しいんですよ。やっぱり自然と一体となった暮らしができるというのが凄い魅力だと思います。

――都会には存在し得ない魅力があるのでしょうね。下北山村を維持していくにあたって、今後の施策は何かお考えですか。

村から出て暮らしている若い人に帰って来て欲しいなと思っています。その為には働く場所も整備していかなければいけませんし、住む場所も、古い空き家が多いので改修にお金がかかるんですよね。若い人が「村に帰って来たい」と思ったとしても、なかなかすぐに住めないという課題もあるので、そこを何とかしたいですね。

――若い人が帰って来やすい、移住しやすい村になるといいですね。

そうですね。一方で、ただ単純に若い移住者が増えることへの懸念もあるんです。例えば、村の課題を解決する際に、効率的にとかデジタル技術を使ってとか、そういった手法を若い移住者は好む傾向にあると思うんです。それによって、今までに長い年月をかけて村で培ってきた文化とか、元々住んでいた方同士の関係性などが全く違うものに変わってしまったら、この村の値打ちがなくなってしまうので、そちらへ走っていかないようにしないとな、と。

――そうですよね。回覧板止めてLINEにしましょう、とか。

確かにLINEは便利だけれども、回覧板の役目は単なる情報伝達だけではなくて、人との繋がりの維持という一面もあるので。回覧板を管理する人同士のコミュニケーションが取れているから回覧板を回せるんです。

歴史や文化を受け継ぎながら、「皆が幸せな村ってどんな状態なんだろう」と、皆が考えて自立していけたらいいなと思っています。

――アナログで伝わって来た良いものはこれからもアナログで残したいですね。

そうですね、まだ残っている内に。そこも今の課題かなと思っています。現在の70代から90代の方は、林業の一番良かった頃や、昔ながらの生活を実体験してきているので、その方々が健在な内に下の世代にも繋いでいきたいですね。

昔の生活について、僕も話は聞いてきているんですけれど、まだ池原ダムがなかった頃は、生活用水を得るのに谷に降りて川から水を汲んで来て、ボイラーも灯油もないから薪で沸かしてと、本当に大変な思いをしながら暮らしていたんですよね。東京オリンピックと同じ1964年にダムができて、その後に浄水場が整備されて、テレビも入って来て、自動車が走るようになって・・・と、便利になっていったんです。

便利になる前の村の生活を経験した方々が大事にしてきた、人との繋がりや助け合い、もてなしの精神などは、僕らが引き継がなあかんなと感じています。

――「国土の均衡ある発展」でバラバラにされなかった村として、これからも是非続いていって欲しいと思います。

ありがとうございます。頑張っていきたいと思います。