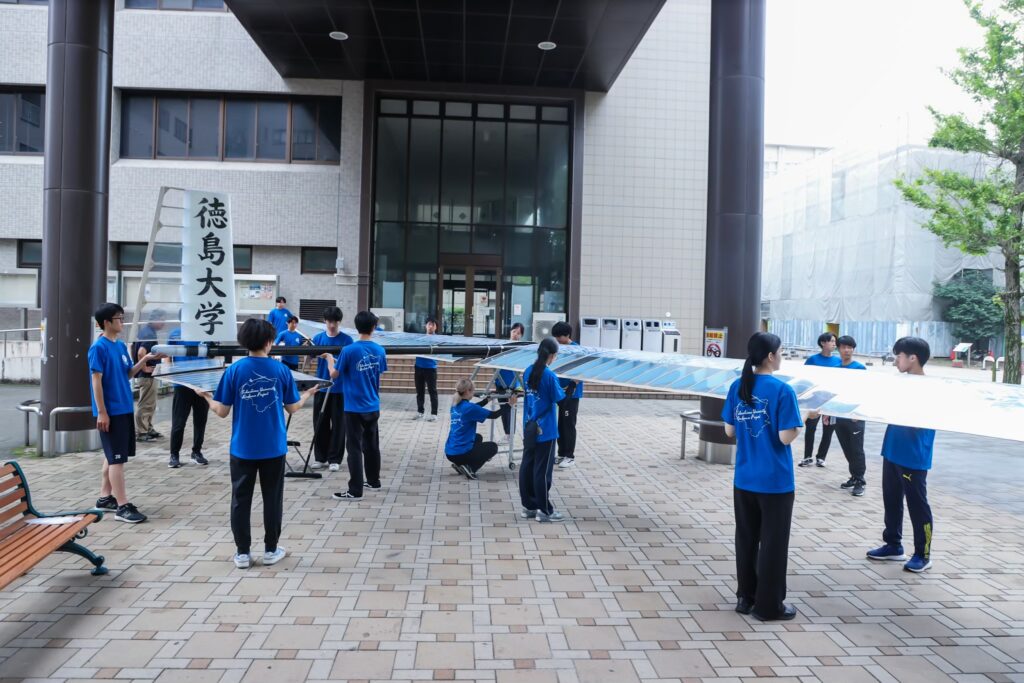

徳島大学で2018年に創設された鳥人間プロジェクト。藍染や竹といった徳島県ならではの素材を取り入れた創意工夫溢れる機体を用いて、2021年から4年連続で鳥人間コンテストに出場しています。この鳥人間プロジェクトをはじめ、学内の様々な学生プロジェクトを支えているのが、徳島大学高等教育研究センター 学修支援部門 創新教育推進班(イノベーションプラザ)です。今回お話を伺うのは、イノベーション創成担当として、学生支援を行っている森口茉梨亜特任助教。どのように学生の主体性を育み、イノベーションを創出できる人材の育成へと繋げているのでしょうか。詳しくお話を伺いました。

森口 茉梨亜 先生

徳島大学高等教育研究センター 創新教育推進班 特任助教

徳島大学イノベーションプラザで実施している工学教育である「ものづくり教育を通した社会貢献への実践」として,解決困難な課題に対して新規アイデアを創出し,それを社会へ実装することで課題解決を行うことができる真のイノベーション人材の輩出を図る活動について,その功績が認められ,高等教育研究センター創新教育推進班)が2022年度中国・四国工学教育協会賞を受賞。

学生主体のプロジェクト活動

――森口先生が担当されているお仕事について教えてください。

徳島大学高等教育研究センター 学修支援部門 創新教育推進班(イノベーションプラザ)の運営をしています森口と申します。学生プロジェクトの支援を通じて、イノベーションができるような人材を育成することを目的とした教育を行っています。

具体的に支援している活動というのは、人力飛行機のコンテストで有名な鳥人間プロジェクトですとか、ロケット、ロボコン、といった学生プロジェクトになります。

――徳島大学のイノベーション教育の特徴はどういったところにありますか。

我々の創新教育推進班は3つの担当を設けています。その中で私が担当しておりますイノベーション創成担当では、ものづくり教育に関するプロジェクト活動において「自分たちがやりたいことをどうやって達成していくか」というところを支援しています。しっかり計画を立てながら、チームメンバーと話をして、目標を達成するためのプロセスを学んでいく。その一連の取り組みの中で、“人間力”を身につけていくことを大事にしています。

――学生が主体となる取り組みですが、アプローチとしては新しいものなのでしょうか。

私自身は5年ほど前からここに配属されていますが、イノベーションプラザのものづくり教育自体はもう20年近く前からスタートしています。「学生たちの想いを実現していく」という基本的なところは、創設当初から教育内容に変わりはないかなと思います。学生の想いというのは、例えば鳥人間であれば「この記録を出したい」とか、そういったところですね。

授業としてやっていく以上、報告書を作って、発表をしてもらったりもするんですけれども、学生が自分たちで計画を立てて、目標を達成するためのプロセスを考えて実践していくというところが活動の本筋です。そこが本学の特徴であり、他の教育とは異なる取り組みだと考えています。

――今回の鳥人間プロジェクトでは、放置竹林の竹を使った機体で環境賞を受賞されていますが、大学の特色も活かされていると伺いました。

徳島大学のメインキャンパスは徳島市にありますが、2016年に生物資源産業学部という学部が新設されたことに伴い、徳島市の北側にある鳴門市、西側にある石井町、南側にある阿南市と、学生が学べるキャンパスが増えました。

阿南市にある新野キャンパスは、阿南光高校という学校に徳島大学の施設も一緒に設置しているかたちになるのですが、こちらのキャンパスをプロジェクトの実験などに利用させてもらっています。

そういった活動の中で、地域の竹林が使われてないという話を聞き、「資源として活用できるのではないか」と学生みんなで話をしながら、今回阿南市の竹を機体に採用するに至った、という背景があります。

――先生自身は徳島大学に勤務されて5年程とおっしゃいましたけども、以前はどのようなお仕事をされていたのですか。

結婚して子どもを産むタイミングで少し仕事を離れた時期がありましたが、それ以前は大阪の枚方にあるNPO法人日本ウミガメ協議会というところで、事務局長をさせていただいていました。

北半球の太平洋にいるウミガメというのは、実はほとんどが日本で産卵しており、静岡より南の太平洋側が主な産卵地となっているんです。ウミガメの上陸や産卵回数などの調査に関しては、地元ボランティアや行政といった色んな人が携わっているので、その取りまとめをするのが主な業務でした。

他にも、アカウミガメの上陸産卵数の減少に対して、それを回復するためにどのようなことができるかといった情報を発信する活動もしていました。

――今は学生支援のお仕事をされていますが、どういったきっかけがあったのでしょう。

元々、私もこの大学の卒業生なんです。在学中はものづくりとは関係なく、生き物について学んでいましたが、募集を見た時にすごく面白そうだなと思いました。私が在学していた時にも、このイノベーションプラザはありましたが、当時はあまり存在を知らなかったんです。NPOでの活動「人と人とを繋いでいく」というところに魅力を感じておりここでもそういうことができそう!と思ったことがきっかけです。

学生の意欲を引き出すアプローチ

――学生プロジェクトは毎年メンバーが変わっていくと思うのですが、関わり方に何か工夫されている点はありますか。

いい時もあれば、悪い時もある、と学生にも波があったりするので、丁寧に話をするよう心がけています。悩みが逸れてきたりだとか、色々できると思うことが増えてきたりだとか、その時々で変化があるので、1つ1つ課題が本当に実現できるのかといったように一緒に話をしますね。

プロジェクトは、すべて学生に考えてもらうというのが基本です。けれども、学内外で実験や活動をする際には、活動計画書を作成して、事前にこういったことをしますという報告をしてもらうんです。その際に、全部に目を通しながら、細かい点や気になる点を1つ1つ確認しています。しっかり学生が考えた上で計画を持ってきているか、そういった観点でもチェックしていますね。

あとは、プロジェクトがいくつかあると申し上げたんですけれども、その中で、毎月リーダー会を開催しています。イノベーションプラザで動いている他のプロジェクトにも関わってもらい、情報を共有し合うことで、それぞれの相談事ですとか、課題感についても意見交換をしています。

――意欲的な活動に繋げるためにどのような教育をされていますか。

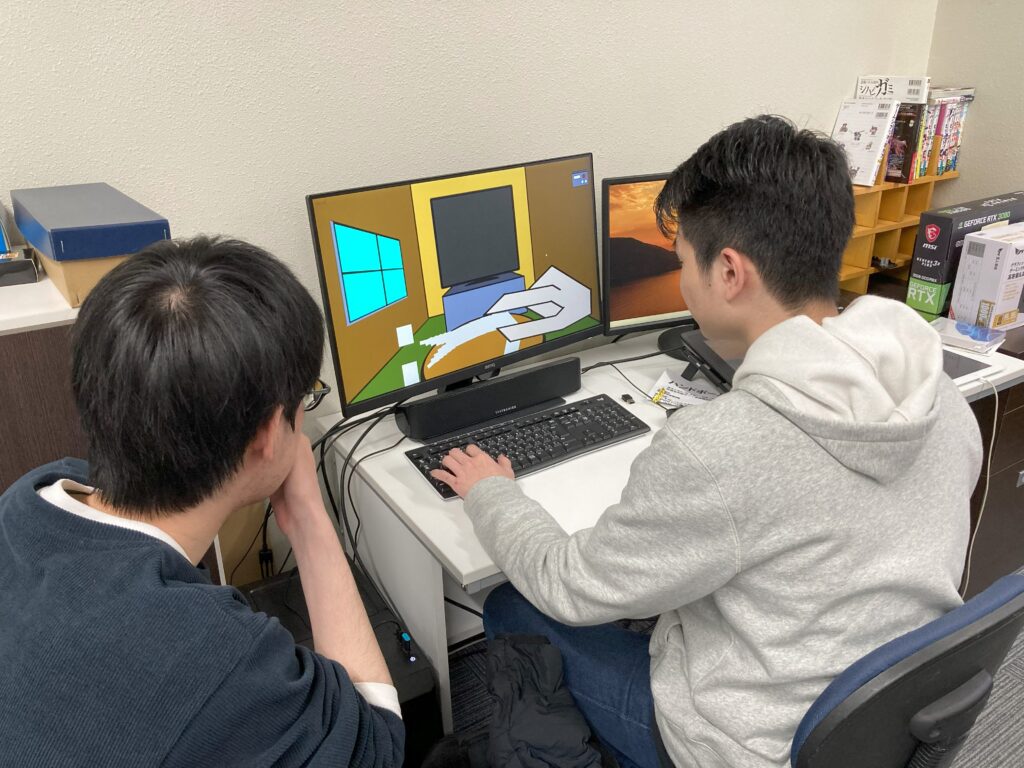

学生は授業としてプロジェクト活動を行っているので、毎月の報告や、半期に1回の発表が課せられています。もちろん課題として学生は出しては来てくれるんですけど、やはりそういったプロセスが成果に繋がっているというところを実感してもらいたいので、色々なスキルアップの講習もしています。実際に学んだことがプロジェクト活動で活かされると、学生も「こういう風にスキルが使えるんだ」と肌で感じられて、意欲的な取り組みに繋がっていきますね。

――先生はどのようなシーンでの助言やサポートを大切にされていらっしゃいますか。

このイノベーションプラザに所属している学生は、研究室に配属される前の1、2年生が主体になっています。みんな「色々やってみよう」と挑戦はしてみるものの、高校から何かプロジェクトをやり遂げたという経験をしている学生は少ないんですね。プロジェクトというのはいろんな立場から参加している学生がいます。そういったことを考えながら動かさないといけないのですが、経験が少ない学生は自分の目の前のことしか見えないので「私はこう言っているのになんで動かないんだ」といった思いに陥りがちな部分があるんです。そういった「一生懸命やっているけれど、うまくいかない」という時に助言ができるようにはしています。

例えば、「チームで話をしたけどうまく伝わらない」という相談があった時に、どこで自分が躓いているのかが分かるまで、話を掘り下げていくようにしています。自分が躓いているところがわかったら、じゃあそれをどういう風に変えていこうか、どうしたら他の人が動くようになるか、というのが見えてくる。頭の中で思っていることが整理できてないことも多いので、そういったことを噛み砕いて整理するように話をしています。

――活動している学生さんたちに寄り添って、話を聞くことで解決策を提案していくのですね。

プロジェクトの中で、会議における必要なスキルについても研修をしているんです。物事を決定する方法ですとか、便利なツールを知ることですとか、色んなファシリテーションスキルがあるんですが、やはり一番最初は「人の話をちゃんと聞くこと」の重要性を伝えています。やっていると思いながら、できてない学生もたくさんいるので、それを最初に体現するのが私たち教職員の役割でもあると思っています。

話を聞きながら、じゃあどうする?というように次々に話を展開していくといったスキルも大切ですね。実践を通して身に着けていくことで、実際に後輩に対してうまくファシリテーションを行えるようになっているなという感覚があります。

経験と共に広がっていく視野

――学生さんの姿で印象的なことはありますか。

色々な学生がいますが、ここの活動が大好きで、積極的に参加している学生はしっかり考えてくれることが多いですね。「自分がどう振る舞えばプロジェクトのためになるかな」というところまで考えて、悩んでいる時には相談をしにきてくれます。そこから解決策を探して、実践に繋げていこうとしてくれる時は、私たちもすごく嬉しいです。

プロジェクトが成功することはもちろん嬉しいのですが、結果に関わらず、なぜうまくいったのか、どうしてダメだったのか、ということをしっかり考えられる学生が育っていってほしいですね。物事を考えて話ができるようになるというのは楽しいですから、そういった自己の成長を楽しみながら次のステップに向かっていく学生を増やしていきたいです。

それに、一つの実験、一つのコンテストに出場するためにすごく力を注いだ子というのは、やっぱり感動も人一倍大きいんです。まだ関わってきた期間も短い1年生は先輩の横でポカンとしている子も多いので、反応はすごく対照的ですね。でも、必死になって泣くほど喜んでいる子たちも、1年生の時は同じような反応でしたから、先輩の姿を見て「自分たちもそれぐらい頑張りたいな」と思ってもらいたいですね。

――プロジェクトへの関わり方で感動も違ってくるんですね。

1年生は入学から夏休みまでの短い期間で本番を迎えることが多いので、どうしても最後の表面的なところしか見えていないということもあります。「なんでそんなに先輩感動しちゃうの」みたいな感想をもらったりもするんですよ。けれど、それが実際に自分たちの番になると、「先輩頑張ってたんだ」「先輩ってすごいんだな」という感想に変わるんですね。ここまで成長できるのはなかなか経験できないことだなと思います。

自分たちが主体になると、材料をどうするか、お金はどうするのか、役割をどう振ればいいのか、といろんなことを考える必要があるので、経験してみて「作るって、ただ作るだけじゃないだ」とわかることは大きいですね。

将来につながる人間力

――そういった経験が社会に出られた時に役立ったという学生さんのエピソードはありますか。

まず、ここを卒業してからの1歩目が、就職活動や大学院進学になってくるんですけど、その時に自分のことを聞かれてもしっかり答えられる学生が多いです。何を頑張ったのか、どういうことで困って、どういう解決をみんなでしたか、そういった経験を話すことができたと最初に言ってくれますね。

また、就職した後にも、仕事に経験が活かされているという話はよく聞きます。「自分たちで考える」というベースが学生の時に作られているので、仕事に配属されて実際のプロジェクトに携わる中でも、どういう風に話を進めればいいのか、とか、参加している以上こういう意見を考えていかなきゃいけない、といったことをしっかり考えて仕事に参加できているようです。

――発表を経験することも、将来にはすごく役に立ちそうですね。

ここのイノベーションプラザの所属学生は、大体150人から200人ぐらいいるんです。プロジェクトの中間報告や最終報告をする時は、その全員の前で発表をするので、すごく良い経験になっていると思いますね。

人前で発表すること自体もそうですが、どう発表するかをプロジェクト内で話し合うとか、本番に向けた準備の段取りですとか、そういったことも経験になったという感想が聞かれます。

カンファレンスなど外部で発表するのは一部の学生にはなるのですが、やっぱり発表の場には、頑張った子に立ってほしいなという思いがあります。どんな思いで取り組んでいたのか、もっとどうすればよかったのか、という自分のやってきたことを振り返る機会でもあるので。「発表しない?」と声をかけると、みんな最初は「えっ」という反応なんですが、意外とやってくれています。

次に目指す学生支援のかたち

――これからさらに改善していきたい点はありますか。

振り返りや情報共有を学生に任せっぱなしにしていると、うまくいっている部分といってない部分が出てきてしまうようなので、そのあたりを支援できるツールや、事前の段取りの相談に、力添えをしなければいけないと思っています。

特に、プロジェクト活動を見ていて支援が必要だと思うのが、上級生から下級生への引継ぎの場面ですね。大会が終わると、次の代への代替わりとなるんですが、新しい代のことに対して自分たちはどこまでアドバイスしていいのか、関わり方を悩んでいる学生が多いというのを感じています。後輩の負担になるようなことは言いたくないけれど、間違っているところは言わなきゃいけない、と葛藤している様子がみられますね。大人からみるとなんでも言えばいいとは思ってしまうんですが、学生は結構悩んでいたりするんです。プロジェクトごとに学生に任せているところが大きいんですが、「大事なところをきちんと伝える」「受け取る側も受け取る姿勢をもつ」ということは課題として感じています。

――プロジェクトが良い結果に結び付く要素に、人間関係の影響もありそうですね。

人間関係がうまくいっているプロジェクトの時は、多少無茶なことやってみても、勢いもあって、うまくいったりするんです。逆に、うまくいってないまま引き継ぎがされると、もうどんどん悪くなっていってしまう様子が目に見えてわかるんです。

私はなんでも意見を言ってしまうタイプの人間なので、なんで言わないのかなと疑問には思ったりもするんですけど、今の学生たちと私たちの時代では、コミュニケーション感覚などが変化しているのだろうなとも思いますね。

――最後に、森口先生ご自身が目指す、今後のビジョンはございますか。

プロジェクトを動かして達成していく、という流れをさらにうまく作っていけるようにしたいと思っています。「こういうことをプロジェクトの中でやりたい」と具体的な目的をもって入ってきてくれている子たちが多いのですが、人間関係など目的以外のことに悩んで躓いてしまうことがどうしてもあったりするんです。好き嫌いで人間を判断するのではなくて、一緒にプロジェクト活動をやり遂げる同志として、もっとコミュニケーションが潤滑な場所になればいいなと思います。