富士山と海が日常生活に溶け込む静岡県富士市。温暖な気候と豊かな自然環境、そして新幹線による首都圏へのアクセスの良さから、県内でも移住者の多い自治体です。

ただし、富士市が移住先として注目されている要因は、その地理的・環境的な利点だけではありません。とりわけ特徴的なのは、「ワークシェア」という仕組みを取り入れた、移住者や移住希望者の活躍の場を広げる施策です。

今回は、その独自の施策も含めた富士市の魅力・取り組みについて、富士市役所シティプロモーション課 移住定住推進室の渡邉さんにお話を伺います。

富士市の概要とおすすめのポイント

◇市の概要

静岡県の中でも東部に位置している富士市は、人口およそ24万7000人(2024年12月1日時点で24万6634人)、静岡県内では1位の浜松市、2位の静岡市に次ぐ、3番目に人口規模の大きな市となっています。

富士市を俯瞰図で見ていただくとわかる通り、北には富士山、南には駿河湾があり、富士山と海を合わせ持った市となっています。また、富士市の周辺には車でアクセスしやすいレジャースポットやお楽しみスポットもたくさんありますので、気軽に市内外へ遊びにいくことができます。

◇交通網

市内には東海道新幹線の駅「新富士駅」があります。また、JR東海道本線の駅は「富士駅」「吉原駅」「富士川駅」「東田子の浦駅」の4つがあります。その他、山梨の方に延びているJR身延線と、市内を走るローカル電車の岳南電車があります。

新幹線では、東京まで1時間弱、名古屋まで1時間半程と、都市部への玄関口となっているイメージです。

また、東名高速道路と新東名高速道路のインターがあるので、車で県外に出るにも移動がしやすい、交通の利便性の高いまちになっています。

◇ものづくり

富士市は、紙の生産が有名で、ものづくりと共に発展してきた歴史のあるまちです。

中でもトイレットペーパーやティッシュペーパーは、全国シェアの3割以上を占めています。富士市のふるさと納税の返礼品としてトイレットペーパーがありますが、お選びになる方々からは品質がすごく良いという感想を頂戴しております。

最近では、セルロースナノファイバー(CNF)という、植物を原料とする、細かな繊維でできた素材を用いたものづくりも積極的に行っています。食品にも利用できる素材で、ふわふわ感やしっとり感が持続するばかりでなく、日持ちも長くなり、どら焼きなど商品化もされています。CNFは再生可能資源なので、環境にも優しいとして注目されています。

◇特産品について

全国的に1番生産の多いお茶の品種として、やぶきた茶が有名ですが、静岡県がその生産量でトップとなっています。富士市はお茶の中でも特に、”ほうじ茶の香りがするまち”を目指して「ほうじ茶宣言」を出しています。ほうじ茶を用いたスイーツや、ほうじ茶のブランド「凛茶」の製造に力を入れています。

次に、田子の浦のしらすです。特徴として、一艘引きという漁法でしらすを引き上げるため、傷つかずに新鮮でおいしいしらすが獲れるとして、農林水産省認定の地理的表示(GI)にも選ばれております。

他にも、富士山と駿河湾を合わせ持つ自然豊かな土地を活かして、梨やキウイ、みかんといった、フルーツの生産が盛んです。

◇みどころ

富士市では富士山の見えた日を毎日記録しています。全体が見えた日が1年のうち154日、一部が見えた日はおよそ90日となっています。たくさん雨が降るところではないというのが、この記録からもお分かりいただけると思います。暑すぎず寒すぎず、過ごしやすい土地です。

そんな富士山をバックに、新幹線とF1が並走するような画が撮れるということで、レッドブルのマシンとクルーが富士市にいらっしゃったこともありました。

また、葛飾北斎に描かれたまちとしても知られていて、北斎が富士市から描いたであろうという絵が何枚も残っています。

最近では、街中でのサイクリングが盛んに行われており、富士市役所の前の通りでサイクルレースが行われています。

また、富士市役所の近くには「中央公園」という広い公園があり、その公園に地上絵が描かれた時には、県外からもたくさんの方がお越しになりました。

最後に、最近シティプロモーション大使の「さもにゃん」というキャラクターもご紹介させていただきます。さもにゃんは、県外のイベントにも遊びに行ったりしていますのでぜひ注目してみてください。

移住者に注目されるまち・富士市の魅力

東京にある全国の移住相談窓口「ふるさと回帰支援センター」が発表している移住希望地ランキングで、静岡県は4年連続1位と、県全体として移住検討者の方から注目をいただいています。そんな静岡県の中で、富士市は移住先として多くの方に選んでいただいております。富士市への移住者の特徴としては、20代から40代の子育て世帯の方や、東京から近いということで東京圏の方の割合が多いですが、美味しい食べ物や、日常的に富士山が見えるということで、幅広い年代の方が移住されています。

子育て環境の充実というところでは、産前から産後、お子さんの年齢に合わせた切れ目のない支援を行っております。待機児童0を達成していることや、子育て支援センターや児童館、大きい図書館なども充実しています。

小・中学校では、それぞれの学校で給食を調理して提供する自校式であることも特徴です。富士市の学校給食に携わる全ての皆様の想いがつまったホカホカの給食を毎日提供しております。

また、大小問わず公園が多いのも特徴です。富士市は車社会ということもあり、大きい公園には広い駐車場が併設されているため、ご家族連れでも安心してお楽しみになれます。

地価が比較的安いのも富士市の強みです。平均坪単価が20万と、同じく新幹線駅のある近くのまちと比べても、大体半分程なんです。例えば、バーベキューや家庭菜園ができるような広い庭付きのお家に住みたいなど、憧れのマイホームも叶えることが出来ます。

また、新幹線で首都圏や中京圏にもアクセスしやすく、テレワークでたまに出社があるという方は、新幹線駅の近くに住むという点で富士市をお選びになる方も多いです。

移住支援5つのステップ

ステップ①富士市を知る

富士市の移住支援については、5つのステップで施策を行っています。

まずはじめに、富士市を知っていただくためのプロモーションを進めています。移住定住ポータルサイト「富士市移住コトハジメ」では、富士市の魅力であったり、最新情報やイベント情報などもご紹介しています。

また、ウェブ広告の活用にも力をいれています。イベントの開催や、新しく補助金が始まった際に、首都圏にお住まいの方に確実に情報を届けるためにウェブ広告を使って周知を図っています。他にも、SNSや動画、専用サイト、プレスリリースなどを通じて、皆さんに広く富士市のことをお伝えしています。

ステップ②相談する

富士市を認知した方が、次の段階として情報収集をするため、相談対応の充実に取り組んでおります。

東京にも年に何回か担当者が出向いて、相談対応を行っております。普段の相談対応はもちろん、平日は仕事でなかなか窓口に来られない方に向けて、週末にはオンラインで相談会などを開催しております。

ステップ③訪れる

情報収集の後には、実際に富士市に訪れるきっかけを作るため、イベントを開催しております。これまでに、空き家のリフォーム体験会や、農業体験交流イベントということで、田んぼでの田植え・稲刈り体験や、餅つき・お飾り作りなどを行いました。

実際に来訪するきっかけになるだけでなく、富士市についてリアルに知ってもらえるよう、先輩移住者さんにもこ同行していただき、富士市の暮らしについて実際に移住をした方の生の声を聞くことのできる機会にもなっています。

また、県外にお住まいの大学生に向けて、大学生ワークシェアによる企業コンサルティングという事業を行っています。

実際に富士市にお越しいただき、富士市内の企業が抱える課題を大学生の皆さんと一緒に解決をしていく内容になります。

1人で課題解決に取り組むのではなく、それぞれの強みや大学で学んでいることを持ち寄って、作業分担しながら取り組んでいただきます。大学のキャンパスがない富士市でも、大学生が活躍できるまちになったらいいなという想いで実施しています。

実は私も富士市出身で、去年まで大学のため県外に出ていました。県外に出てみて改めて富士市の良さを感じる部分が多かったので、それを今、富士市への移住を検討されている方にもお伝えできることにすごく自分の中でやりがいを感じているところです。

ステップ④補助金制度を活用する

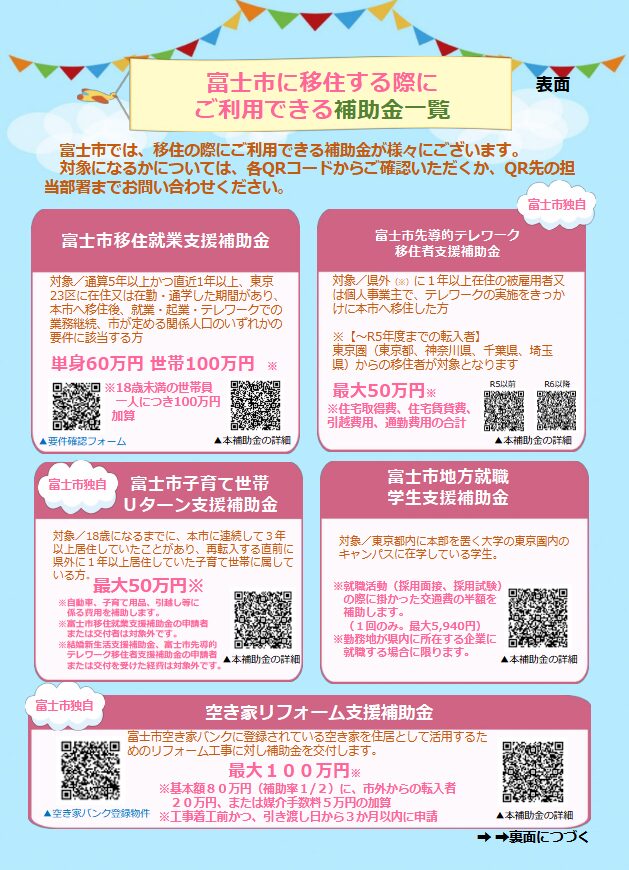

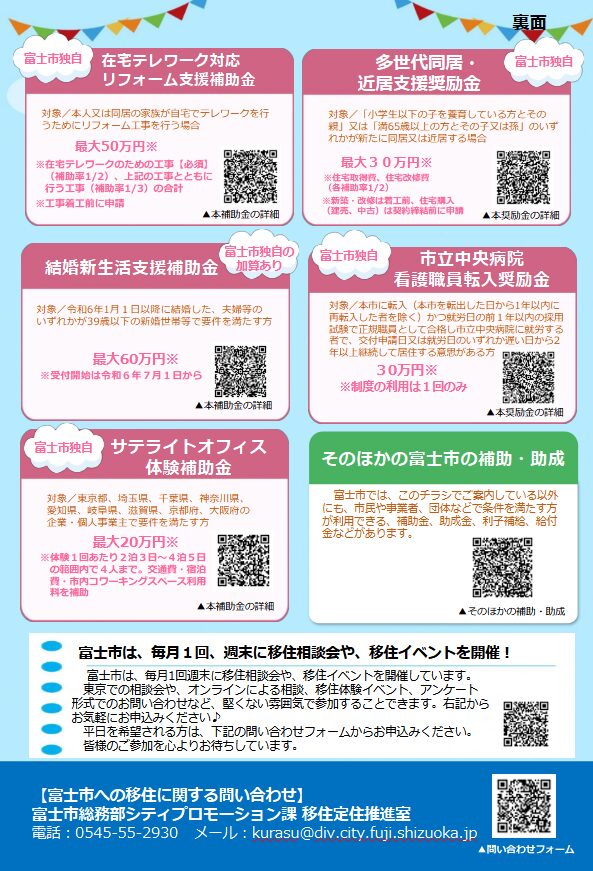

富士市に関わりができた後、「じゃあどう移住しようか」という次のステップの後押しとして補助金を用意しております。

まず、「移住就業支援補助金」ですが、これは国の補助金制度なのですが、東京圏にお住まいの方で、本県への移住後に就業や起業をされる方や、テレワークで業務を継続される方に対して補助金を交付しております。年々利用者数は増加傾向にあります。

次に、富士市独自の補助金として、「先導的テレワーク移住者支援補助金」があります。

先ほど申し上げた通り、富士市には新幹線駅があるということで、テレワークをされている方にも移住先として選ばれています。そういった移住者の方たちの住宅取得や住宅賃貸費用、引越費用、通勤費用に対して最大50万円を補助しております。

これも年々利用者数が増加しておりまして、富士市の強みに合わせた支援ができているのではないかと思います。

今年度から始まった補助金には、「富士市子育て世帯Uターン支援補助金」があります。大学進学や就職により市外に転出された方が、子育てのタイミングで地元に戻ってくる傾向が高いということがわかっています。そういった方に対して、自動車の購入費や子育て用品の購入費、住宅関係の諸経費について、最大50万円補助するものになります。

今年度始まったばかりの支援ですが、多くの方にご活用いただいており、需要があるのだと感じております。

また、他課とも連携をしながら移住支援に取り組んでおりますので、ご実家の近くに住まわれる方への補助や、テレワークをされる方のお家のリフォームの補助金、あとは空き家をリフォームする際の補助金などもご用意しています。

ステップ⑤移住後の居場所を利用する

実際に富士市へ移住をした後の支援としては、受け皿づくりに取り組んでおります。例えば、旦那さんが富士市出身Uターンされるとなると、奥様は富士市に馴染みがないばかりか、結婚や子育てのタイミングということでの不安も大きいと思います。お仕事を辞めてこられる方も多いので、そこに対して私たちがどのような支援ができるかというところに着目しています。

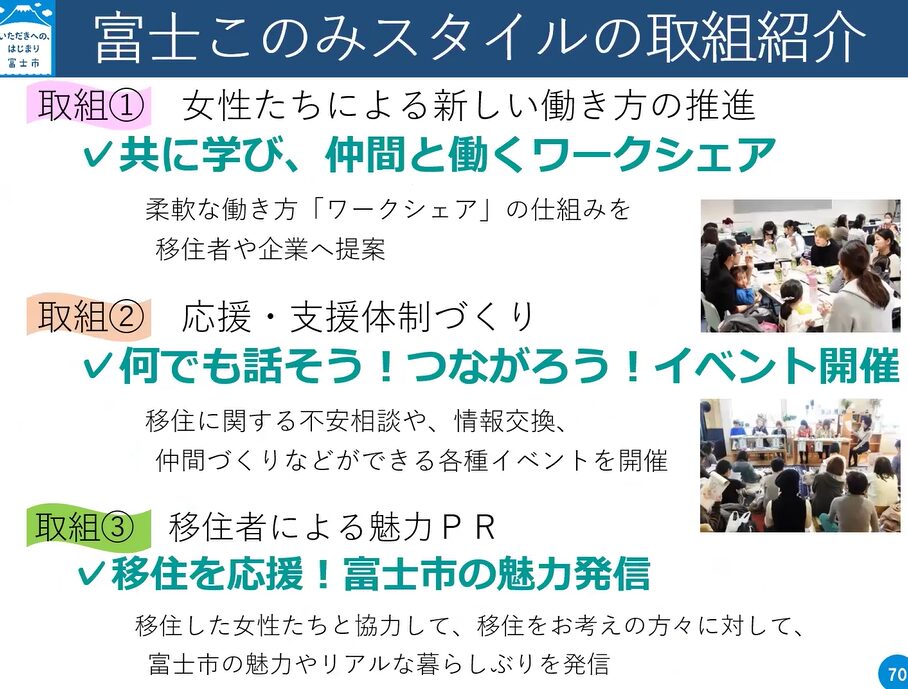

子育てや家事と両立して柔軟に働ける環境を作ること、同じ境遇の移住してきた仲間や地域とのつながりを作ること、あとは、移住体験に基づくリアルな情報の発信。大きくこの3つを推進する取り組みとして、「富士このみスタイル」という移住定住応援企画を立ち上げています。

詳しくは後述いたしますが、子育てをしていると、フルタイムで働くのはなかなか難しいけれど、少しでもいいから働きたいという方に向けて、自分の都合のいいタイミングで皆さんとワークをシェアしながら働けるような仕組みを整えました。

ワークシェアといっても、いきなり取り組むというのは知識も経験もなく難しいと思いますので、カメラやライティングなどのワークのスキルアップ講座も開講しております。

また、移住者の皆さんが気軽に集まって交流できる場として、子育て拠点での「わくわくマルシェ」というイベントに出展をしています。今年度は出展だけではなく、移住者の皆さん自身でそういった場を作ってみようと、「このみマルシェ」というイベントを初主催するところまで発展しています。

あとは、応援・支援体制作りということで、移住に関する不安事や、富士市での暮らしの情報交換が気軽にできるようなイベントも開催しています。これから移住をする方にとっては、実際に移住された方の生の声は非常に貴重なものだと思います。移住者自身による魅力PRとして、先輩移住者に参加いただくオンラインセミナーの実施や、富士市の魅力やリアルな暮らしぶりを発信するイベントも開催しています。移住PRのチラシも、実際に移住された皆さんにご協力いただき、移住者が求める情報をリサーチしながら一緒に作っています。

他にも、地域全体で移住定住を応援しようと「富士市移住定住応援団制度」という制度を設けています。富士市への移住定住を応援したいという市内企業の皆様にご登録いただいております。現在は住宅メーカーや宿泊施設など、50社近くご登録いただき、自分たち行政ではできない、民間ならではの細かな支援や具体的なサービスで移住定住を応援していただいております。

(↑画像をクリックすると拡大します)

ワークシェアを中心とした子育て・女性支援

富士市には、廃園となった幼稚園をリニューアルしてできた複合型子育て施設「みらいてらす」があります。児童クラブや子育て支援センター、キッズスペースが入っている複合型施設として、とても温かい雰囲気で運営されています。さらにここでは、お子さんを預けながら、施設内のワークスペースでお母さんやお父さんがお仕事できるようになっていまして、富士このみスタイルの活動も行われています。

令和元年度からスタートした富士このみスタイルの趣旨に賛同した有志の皆さんが、「富士このみスタイル」通称このみ会という団体を立ち上げました。今はこのみ会が運営主体となってワークシェアを行っております。

このみ会には、移住者の方もいれば、元々富士市にお住まいの方など、色々なメンバーが参加しています。市も一緒に取り組んでいますが、メンバーの皆さんが核となり運営を主体的に行っていくような仕組みも整いつつあります。

ワークシェアは、運営母体のディレクターが企業や行政からお仕事の依頼を受けて、それを参加者の皆さんに振り分けてワークシェアを行い、納品というような流れになります。

モニタリングの事例では、市内企業さんから商品モニターの依頼をいただき、使用感など自分たちの意見をまとめて提供したり、新しい自社製品のブランディングの依頼では、商品パッケージデザインや封装作業などを行いました実際に商品化された後、羽田空港のイベントでも取り扱っていただけるような形に仕上がりました。

企業にとっては、例えばマンネリ化している商品を移住者の女性にモニターしてもらうことで、新しい感性を取り入れることができるといったところを利点があります。

ワークシェアのシステムについては、①地域の人材を地域で活用することができる、②地域のお金が地域で循環する、③なかなかフルタイムでは働けないけれど、スキルや潜在的な力のある女性の活躍を目指せる、というところで地方創成の好循環にもつながっているのではないかと思います。この仕組みは、移住者を繋ぐワークシェアというところで、各種メディアでも取り上げていただいております。

参加者からは、「移住してきて孤立しがちな女性の皆さんで繋がる場所ができて心強い」、「子育てなどでお家の中にこもっているだけじゃなくて、企業と関わることで社会との繋がりもできた」と非常に好評です。

元々スキルのある方ばかりがワークシェアに参加している訳ではなくて、こういったお仕事に初めて挑戦される方もいらっしゃいます。特性やレベルに応じて関わる仕事の幅があるので、安心して満足感や達成感を持って取り組むことができると思います。ワークシェアはチームでやるものなので、急にお子さんが体調を崩してしまうなど、フルタイムではなかなか働くことが難しかった方にも門戸が開かれた新しい働き方ですね。

今後の展望

移住というワードが世間的にもホットになった背景には、やはりコロナ禍で都心に住みづらくなったというような、マイナスな感情からスタートしたところがあると思います。ただ、コロナ禍が収まってきてからは、自分の理想の暮らしを叶えるために移住をしようと、プラスな感情で動く方が多いように感じます。移住を検討されている方が、その自分のイメージに適した場所を見つけることができるように、富士市としても市の魅力はもちろんのこと、マイナスの面も実情としてきちんとお伝えをしていくことが大切だと思っております。その上で、移住を検討されている方が思う暮らしのイメージに富士市が当てはまるようであれば、非常に嬉しいです。