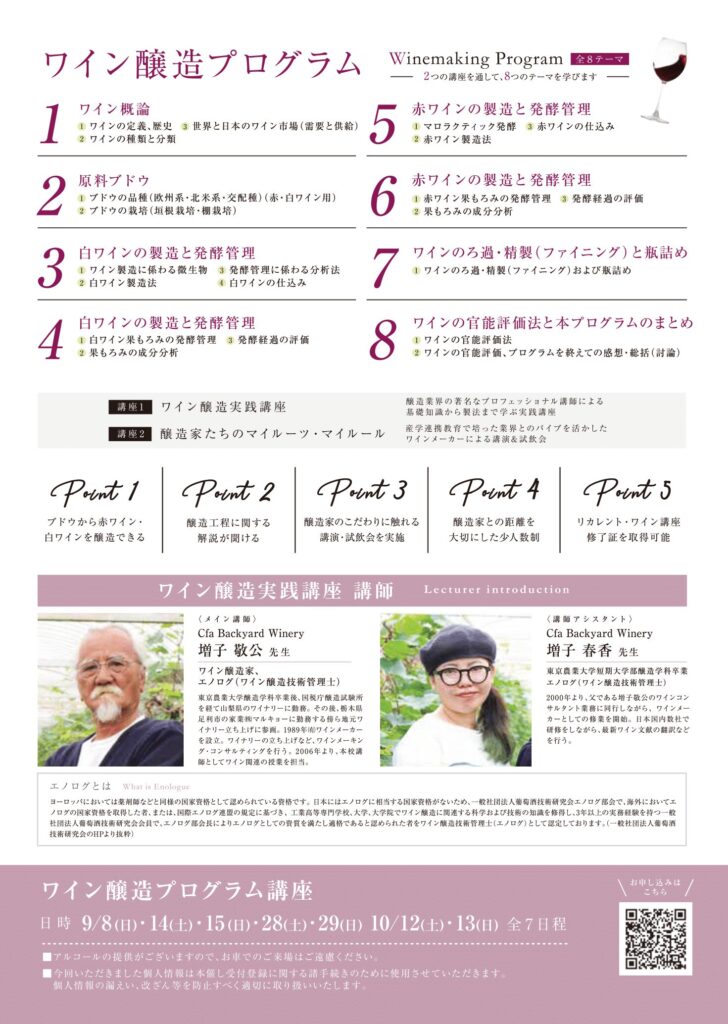

東京バイオテクノロジー専門学校では、社会人向け講座として「ソムリエからじゃない 醸造家に学ぶワイン講座」と題し、毎年土日を中心とした7日間という短期間でワイン造りを学べる講座を開講しています。「お酒醸造・発酵食品コース」があるこの学校では、ワインをはじめとした醸造酒を製造する本格的な環境が揃っており、「ワイン講座」と聞いて思い浮かべるような飲み比べなどをする講座とは一味違った授業を展開しています。

今回は、講座がなぜ始まったのか、東京バイオでしか学べないことは何なのか、またどういった人が講座を受講するのかなど、様々なお話を担当の杉田さんに伺いました。ワインが好きな方、学び直しやリスキリングに興味のある方はぜひご覧ください。

醸造家に学ぶワイン講座とは

――最初に、この講座が始まった経緯を教えていただけますか。

日本ではここ10年でワインの質がかなり向上し、ワインを造りたいという人も増えてきました。また、ワインが造られる過程そのものに興味があるという人も多くなりました。ただ、ワイナリーさんで開かれるワイン造り体験の多くは、大体が機械作業なので自分の手でブドウを潰すといったことはできません。従ってどうしても本来のワイン造りとは少し違うものが多いんですね。ですから自分の五感でブドウの質による出来の違いなどを確認したいと思う方にとっては、物足りないものになっています。また、酵母の違い、発酵させる時間の違いによっても同じブドウからでも全く違うワインが出来上がることもあるので、こうした違いを学びたいと思っている方にとってはなかなか良い機会がない状況でした。

一方、当校では「試験製造免許」というものを持っておりまして、研究や教育を目的とした酒造を行うことができます。普段「お酒造り・醸造家コース」の学生たちは、ワインをはじめとした醸造酒を1から作る実習を行います。この環境を広く社会人にも開放したいという想いが学校側としてもありました。一般の方にもワインを知ってもらう、特にワイン造りを知ってもらう機会を提供することで社会貢献になるのではと考えたのです。

こうして「ワイン造りを1から学びたい」という需要と、我々東京バイオの「学びを開放したい」という想いが合致し、「ソムリエからじゃない 醸造家に学ぶワイン講座」が誕生いたしました。実は10年以上前に始まったプログラムなのですが、コロナの影響を受け数年間中止していました。改めて一昨年から再スタートを切り、今年で3年になります。

よりワインへの造詣を深めたいソムリエや醸造家が受講

――では次に、この講座の強みについて教えてください。「ソムリエからじゃない」という点が特徴的ですよね。

そうなんです。実はこの講座の受講者は、ほとんどがソムリエなのです。と言いますのは、ソムリエを育成する学校というものは飲み比べをしたり批評したりすることが中心で、ワインの味わいをより高めていくといった製造者の視点での指導はあまりありません。ですから、よりワインの知識を深めたいソムリエたちにとっては、ワインを自分の手で造ることのできるこの講座は嬉しいもののようです。

また、受講者の中には就職して1〜2年目の醸造家もいらっしゃいます。ワインの造り方は基本的にはレシピのようなものなので、造っていく工程には流れ作業的な側面もあります。しかし醸造家には、より味わいを高めたり、毎年少しずつ違うブドウの状態からブランドに合ったワインを造ったりすることが求められます。いったんワイナリーに就職したことでそうした考え方の大切さを実感した方々が、講座を受講してくださいますね。東京バイオで学んだ学生でも、在学中はワインそのものに夢中で、ブドウを育てる段階や酒税法などについてはおろそかにしがちなのですが、醸造家として働き始めてからそれらの大切さに気づき、学び直しに来る者もいます。

また、他の強みと致しましては1人の講師だけでなくサブ講師として複数人の醸造家から学ぶことができるという点があります。講師には近年相次いで受賞されている北海道のワイナリーさんや、栃木や山形、青森などからその地域を代表する醸造家の方にお越しいただいています。さらに希望者制で遠足もありまして、講師である醸造家のワイナリーを実際に訪ねることもできます。その他、ワインを造る工程だけでなく醸造設備に関するアドバイスを受けられる会なども開催しております。

ワインで町おこしをしたい人やこれからワイナリーを開きたい人も

――至れり尽くせりの充実した講座で、ワイン好きにとってはたまらないですね。

そうですね。ソムリエさんや醸造家さんの他にも、ワインが好きでこれからワイナリーを作りたいというような方もいらっしゃいますよ。これまで受講された方の中には、町おこしの一環としてワイン用のブドウを育て始めた方もおられます。醸造について学んだことを活かせば、リンゴでシードルを作るなどその地域の産品を使って様々な醸造酒を作ることも可能です。ゆくゆくは醸造所併設のレストランも作り、地元の野菜やお肉とワインを合わせて提供したいという方もいらっしゃいましたね。

受講後醸造家として活動し始めた方々が講師に相談をすることもでき、そうした点も魅力の1つかなと思います。どうしてもコンサルタントという形になるとお金が発生しますが、東京バイオは学校ですので講師とのつながりができますからね。

他にはリタイアを目前にして、退職後に趣味と実益を兼ねてワイナリーを作りたいという方も増えてきました。一昔前で言うそば打ちのような感じですね。

受講者の年齢層としては40~70代が多いです。割引前の受講料が45万円と安くはないこともあり、若い方でも30代後半くらいでしょうか。

7日間の授業ではありますが、ブドウを潰すところから始めますので、それだけでもかなりの経費がかかります。ただ先ほど申し上げましたようになかなかできることではないので、価値はあるのかなと思います。

――毎年何人くらいの方が受講されるのですか。

10人が定員で、実際受講されるのは毎年7〜8人に落ち着きます。皆さん、学ぶ内容の他にも「ザ・学校」という環境にワクワクされるようです。授業は挨拶で始まって挨拶で終わり、白衣を着て理科室のような教室で授業を受けます。「ワインセミナー」というと、駅前のおしゃれなカフェで、といったイメージも強いかと思いますが、この「学校ぽさ」に懐かしさを覚える方も多く、好評です。

申し上げましたように受講生はワイン好きが集まっていますので、休み時間などはずっと皆さんでワインの話をしていらっしゃいます。開講日は土日なので、授業が終わったらそのままワインを飲みに行く、なんてこともありますね。そうした交流の機会ができることも当講座の良さでしょう。

受講者は各地からいらっしゃいますよ。これまでいらっしゃった中で一番遠かったのは北海道から来られていた方でした。週末だけ飛行機で東京にいらして受講されていましたね。それに、福島から2時間ほどかけて通う方もいらっしゃいます。

ワインマニアが集まる講座

――そもそも受講者の方々はどこでこの講座のことを知るのでしょうか。

主にソムリエ協会からの紹介ですね。受講者の方が協会に「こういうことをしたいんですが」と相談され、協会が当講座を紹介してくださるという流れが多いです。また、卒業生からの紹介という場合もあります。全国にあるワイナリーのおよそ半数に当校の卒業生がいるのですが、そうしたワイナリーにワインを学びたい方が相談に来られ、「こういう講座をやっていますよ」と紹介されて知る方もいます。あとは受講された方がSNSなどに投稿をし、それを見た方からお問い合わせをいただくこともありますね。

総じてワイン好きの輪の中で講座が広がっていっている感じですね。ですから本当に受講者はワインマニアばかりなんですよ。ブドウを潰して発酵させた時の熱を感じたいだとか、発酵していく過程の香りを嗅ぎたいだとか、普通の人が興味を持たないようなことに興味を持たれる方ばかりです。実習では一生懸命汗を流しながらブドウを潰し、絞ります。こうして一つ一つの工程を手で行ったワインを味わう瞬間というのは、本当に皆さん楽しみにしておられますね。授業自体は1ヶ月強程度の期間なので、造ったワインは当校のワインセラーで保管をしています。なので、受講生は講座が終わった後も、学校に来て熟成度合いをテイスティングすることができます。

新たなワイン講座も

――受講期間だけの関係性でなく、その後も関わりが続いていくのはとても素敵なことですね。

やはり0から醸造家を育てることが当校の目的ですから。なかなか少人数でしか対応ができないというところが難点ではありますが、少しでもワイン造りを知っていただく機会になればと、今後も続けていきたいと思っています。

これまで講座では日本ワインを扱っていましたが、それに加えて3年目の今年はアルザスワインの講座も開く予定です。フランスで醸造家として活躍されている日本人の方に講師として来ていただいて、フランスでの醸造をリアルに感じられる授業にしていきたいと考えております。

――アルザスに特化するところがまたいいですね。さらに講座が充実していくのが楽しみです。ありがとうございました。