沖縄大学では、「沖縄をより深く学ぶ場」として地域研究所を設け、地域連携活動や沖縄地域に関する研究への支援を行っています。その事業の一つとして、「琉球弧研究支援プロジェクト」があります。これは沖縄大学の学生がフィールドワークを通して地域について研究し、学びを深める機会を支援するプロジェクトであり、伝統野菜や文化に関する研究から沖縄ならではの社会問題についての研究など、幅広い研究が例年行われてきました。

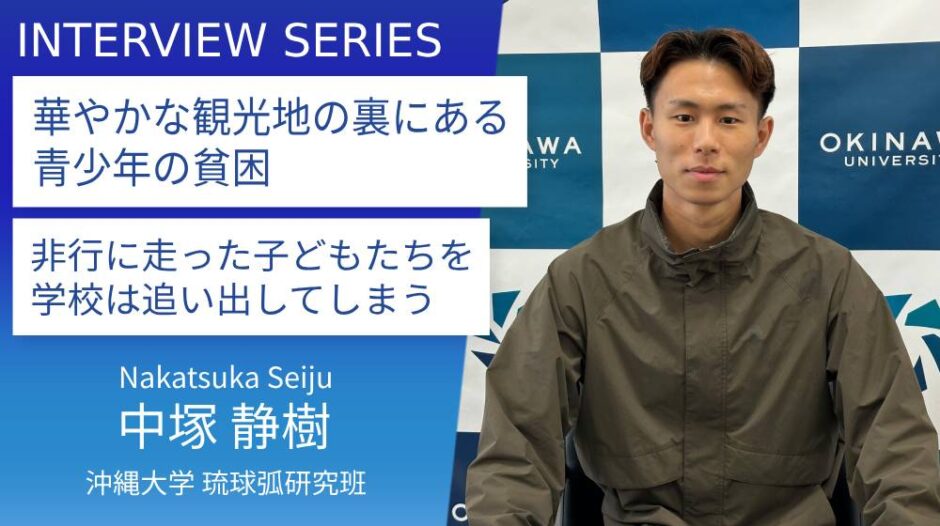

そんな中、2024年度にこのプロジェクトに応募した3年生の中塚静樹さんは『沖縄の青少年における貧困と非行・暴力の関りについて』と題して、沖縄の華やかなイメージの裏側にある社会問題を研究してきました。今回は、研究に込めた想いや実際のフィールドワークの様子、卒業後の展望などについてお話を伺いました。

(記事公開日:2025年2月17日)

静かに深刻化する沖縄の貧困

――まずは中塚さんご自身のプロフィールを教えてください。

中塚さん:出身は京都で、沖縄大学では人文学部国際コミュニケーション学科の異文化交流コースに所属しています。普段はNPOやNGOなど、国際協力について勉強していて、国際社会で活躍できるようなスキルを身につけようと頑張っています。

――京都のご出身ということですが、なぜ沖縄の青少年の貧困や非行に興味を持って研究することになさったのですか。

中塚さん:きっかけは沖縄の貧困問題について書かれた本を読んだことでした。それは実際に貧困に苦しむ子どもたちを取材した本で、華やかな沖縄の裏側にある現状にショックを覚え、もっと目を向けたいと思ったんです。

沖縄の貧困問題は、見えにくいということが大きな課題です。実は静かに深刻化していて、それが暴力などの非行として表れています。しかし社会は表面的な非行の部分だけを取り上げて批判し、さらに子どもたちを苦しめているんです。

だから私は、その裏にある貧困問題の原因を調べ、それを発信することで少しでも解決に近づきたいと思い、貧困をテーマに研究をすることにしました。

2024年の7月ごろから半年ほど調査を行っているのですが、このプロジェクトでは報告書としてまとめて、来年の卒業論文につなげたいと考えています。

貧困から非行に走ってしまう子どもたち

――貧困問題の原因を探るために、どのような調査を行ったのですか。

中塚さん:宮古島や沖縄本島など、さまざまな場所で聞き取り調査を行いました。対象は子どもたちの支援をしている方々です。子ども食堂や居場所づくりなど、民間で支援を行っている方や、行政で貧困対策に関わっている方にお話を伺いました。

――実際に調査をされて、貧困問題を抱えて非行に走ってしまう子どもたちの現状はどのようなものでしたか。

中塚さん:親の賃金が低く、家庭が貧困に陥っており、家庭でうまくいかない子どもが多く見られます。そうすると非行に走ってしまいがちなのですが、学校もそんな子どもたちをシャットアウトしてしまうんですね。学校に入れてもらえない子どもたちが公園などで集い、グループになって、またどんどん居場所を追われていく。そしてさらに非行に走ってしまうんです。みんな基本的に居場所を失って寂しい思いをしているので、そこにつけこむ大人の誘いに乗って危ない道に進んでしまうこともあります。

飲酒、喫煙、バイクや自転車での暴走に始まり、男女問わず夜の世界に飛び込んでしまう子どもたちも多いです。まれにそこから頑張って勉強をして、高校に進学する子もいますが、そのまま建築現場の仕事に就いたり、夜の仕事をしたりする子が大半ですね。

――非行に走った子どもたちを学校側が締め出してしまうのですね。そういった子どもたちは、どのくらいの年齢の子が多いのですか。

中塚さん:小学校高学年くらいから中学生が多いですね。中学生が一番多くて、よく見かけるのは追い出されて門から入れないから、学校の周りをぐるぐる回っている子。先生も気づいてはいるんですけど、学校の中に入れてあげないのが現状なんです。

――なるほど。調査の中で、実際にそういった子どもたちに話を聴く機会もあったのですか。

中塚さん:今の所は直接話をできていなくて、支援をしている方のお話の中で、子どもたちの現状に触れることが多いですね。今後もっと話を聴ける機会を設けて、研究を深めていきたいと考えています。

支援は地域によってバラバラ

――かなり深刻な問題ですね。そういう子どもたちに対して、どういった支援が行われているのですか。

中塚さん:地域によってバラバラなんです。行政でしっかり居場所を作ったり支援をしたりして貧困対策をしている所もあれば、子ども食堂でご飯を食べたらそれだけで解散、みたいな所もあります。

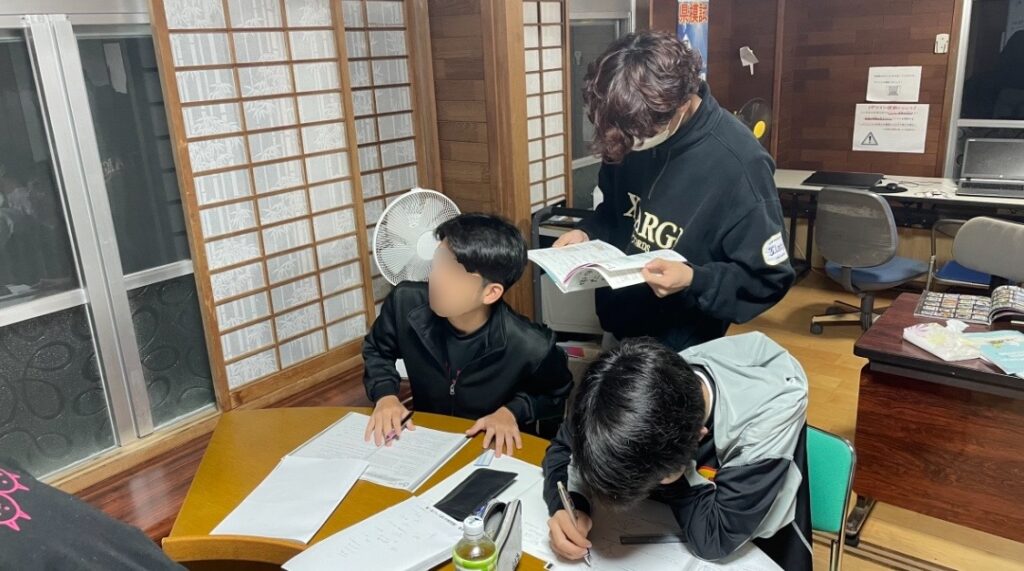

居場所づくりでうまくいっている所は、まず誰もが行きやすい雰囲気を作っている地域です。貧困の子どもたちだけを対象にした居場所を作ってしまうと、どうしても当事者の子どもたちって行きにくいんです。小学校の高学年から中学生って、周りの目を気にする子が多いから、自分が貧困家庭だってことを知られたくない。だからこそ、誰でも行ける居場所になっていることが大事です。その上で、子どもの声をしっかり引き出せているかが重要になってきます。居場所に関わる大人が子どもたちと対話ができて、そこから支援につなげる、そんな居場所はすごくいい所だなと思います。

――居場所では具体的にどんなことができるのですか。

中塚さん:これも地域によってさまざまなんですが、勉強しなさいっていう所もあるし、子どもが安心していられる場所としてなんでも好きなことをしていいよっていう所もあります。食事を無償提供している所、一緒に遊ぶ所、地域内で職場体験をすることでキャリア学習をしてもらっている所。それぞれの居場所の経営者の想いが、かなり活動に組み込まれているなと思います。

ただ、こうした居場所があまり知られていないことが課題だなと感じます。支援者の方々は小学校にポスターを持っていったりチラシを配ったりしているのですが、なかなか広まらなくて。居場所に来ている子どもたちが友達を連れてきて、徐々に広がっていっている感じですね。もっと広がれば、支援の輪も広がっていくのではないかと思います。

米軍基地問題など、さまざまな問題が絡み合っている

――これまで学ばれたことや子どもたちへの支援の現状を見て、どのようなことが貧困問題の原因だとお考えですか。

中塚さん:やはり一つには、米軍基地の存在によって地域経済が沖縄地域内で回せない状況が原因として大きいのかなと思っています。また、戦後の復興が本土よりも遅れたことも関わっているのかなと。賃金も低く、離婚率も高い。ひとり親家庭も多いですね。そういったいろいろな問題が付随して、貧困率が高くなっているのかなと考えています。

さらに、調査した中で課題だと感じたのは、地域によって支援の程度が異なることです。うまくいっている所もあれば、そうでない所もある。先ほど述べたような、誰でも行ける居場所づくりがもっと広まればいいなと思います。

――沖縄の貧困問題について研究をされてきた中塚さんですが、卒業後もこの問題に関わり続けたいとお考えなのでしょうか。

中塚さん:そうですね。貧困問題や基地問題など、本当に見えにくい問題を沖縄は抱えています。だから、本土から見えない沖縄を描いていきたいと思っていて、そういった問題を発信するメディア関係の仕事か、子どもたちの居場所づくりなど実際に支援に関わる仕事に就きたいと考えています。

――ご出身は京都ですが、この先も沖縄にいらっしゃるご予定なのですね。中塚さんが沖縄に居続ける理由は、どのような所にあるのでしょうか。

中塚さん:やはり、沖縄には美しい自然もたくさんあっていいなと思う反面、貧困問題や基地問題などの深刻な問題がたくさんあります。私にとってその「ギャップ」がずっと気になっている所なんですよね。そこをもっと沖縄に訪れる人たちに知ってほしいなって。

たとえば観光ツアーなんかでも、米軍基地を見てみるとか、戦闘機の音を聞いてみるとか、そういう要素を入れてほしいなと。実際に現状を見た人は、みんな結構関心を持ってくれるなとは思います。たとえばひめゆりの塔を見に行って負の歴史に目を向けるのはいいけれど、それだけではなくて今の問題にも踏み込んでほしいなって。

私の研究が、華やかな沖縄の裏で何が起きているのか、それを知ってもらうことの一助になればと考えています。

――ありがとうございました。少しでも沖縄のそうした問題に日が当たるといいですね。これからも研究を頑張ってください。