宮崎県児湯郡川南町。太平洋に面し日照に恵まれた温暖の地に、志ある若者がいます。塚井穂乃佳さん、26歳。東京から川南町に移住し、現在は地域おこし協力隊として活動しています。

東京で看護師として勤めた経験を持つ塚井さんが、川南町へ移住し、転職する道を選んだ経緯や、協力隊として着任後に取り組んでいるお仕事について、また、その先に目指している地方創生への思いについてもお話を伺いました。「若い人に田舎の良さに気付いてほしい」と語る塚井さんの物語をお読みください。

(記事公開日:2025年2月13日)

看護師から地域おこし協力隊に転職

――塚井さんは東京のご出身とのことですが、川南町地域おこし協力隊になるまでの経緯を教えていただけますか?

私は生まれ育ちが東京都の清瀬市で、慈恵会医科大学医学部の看護学科を卒業して、そのまま大学の附属病院に看護師として勤めました。就職と同時に寮での一人暮らしをすることになったのですが、その場所が目黒区でした。でも、目黒区の高級志向な雰囲気が私には合わなくて、4ヶ月で離れ、練馬区へ引っ越しました。

附属病院の看護師として7ヶ月ほど勤めて、その後は1年間、介護の現場での看護師の仕事をしていました。勤めていた介護の現場が変革期に入ったタイミングで、自分の本当にやりたい仕事や暮らしを再考した際に、移住という選択肢と出会いました。丁度その頃、大学時代のサークルの先輩で岡山の地域おこし協力隊になるという方がいて、話を聞きに行ったんです。それで私も協力隊にすごく興味を持つようになって、色々と探して川南町に辿り着きました。

――地域おこし協力隊の募集は今や無数にあると思いますが、その中で川南町のどこに惹かれたのですか?

私は気候の暖かい所が好きなので、まずは九州地方への移住を検討しました。そこから場所を選ぶために、鹿児島と宮崎、それに元々好きだった沖縄にも足を運んでみました。その中で、宮崎県は圧倒的に人が温かくて。すぐにその県民性に惹かれました。

そこで移住先を宮崎県に絞ることにしました。その中で当時、川南町には移住体験施策があって、私はそれを利用して町内の農家民泊でお世話になりました。本当は川南町を拠点にしながら周辺地域の現地視察もしようと思っていたのですが、あまりにも川南町の方々が良くしてくれて、コンビニでも丁寧に対応してくれる店員さんが多く、道で声をかけてくださる方や、小中学生が元気に挨拶する文化を目の当たりにし、更に小さな商店街が残っている景色も気に入って、そのまま吸い込まれるように川南へ・・・

――お話を伺っていて、川南町に行ってみたくなりました。

本当ですか。

農家民泊に泊まった時にお世話になったご夫婦が、人生の色々な経験を話してくれて、一夜にしてすごく尊敬できるようになりました。その方々の存在はとても大きいです。「このご夫婦の近くにいてもっと色んなことを学びたい」と思ったんです。奥様が元保健師で、医療業界の大変さについてお話ができたのも大きかったですね。今も仲良くしていただいていて、私にとっては川南町の親戚のような存在です。

――たった一日の出会いで人生が変わったのですね。

「会議に出るのも緊張する」から「川南の話を始めると止まらなくなる」へ

――協力隊としての塚井さんの役目は移住コーディネーターですよね。具体的にどのようなお仕事をされているのですか?

今年(※取材時2024年)は私が川南町の協力隊に就任して2年目なのですが、2年目にして自分で企画した大きなイベントとして「看護×田舎暮らし~おためし地域体験プログラム~」を行いました。これは関係人口の創出に向けた取り組みでもあるのですが、都会で働いていらっしゃる看護師や看護学生を川南町に招いて、生活と職業の体験をしていただくという企画でした。

生活体験としては、私もお世話になった農家民泊に立ち寄り、地域の食や地元の方々との懇親を楽しんでいただきながら、職業体験では、川南町の保健センターと病院を訪問し、都会とは違う地方の医療現場を体感していただきました。

4人の募集枠に対して実際の応募はたったの2人だったので、募集の方をもう少しうまくやれたのではないかという悔しさもありますが、私にとっては色々な方々と関わって調整をするなど、とても勉強になりました。

――独自の企画でそういったことも行うのですね。都会で開催される移住フェアに出展することもありますか?

そうですね。東京と大阪で行われる全国規模の移住フェアにも出展しますし、宮崎県が単独で開催する移住相談会にも出ます。

あとは、県内の他の自治体と協力して、自主事業として移住相談会を開催したこともあります。大きなフェアだと、川南町のような知名度の低い自治体に立ち寄ってもらうのが難しいんですよね。なので、自分たちで小規模に開催して、お客さんには全部の自治体を回ってもらうことを狙いました。

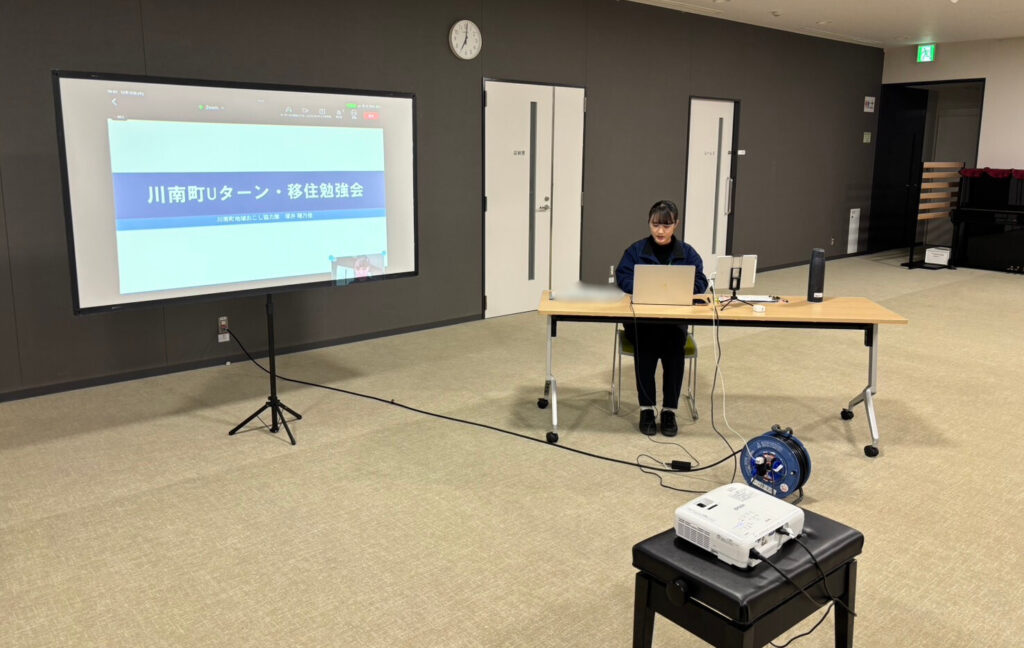

他には、町民向けの活動もしています。お子さんやご親戚が川南町へUターン移住する際に、どんな支援制度が使えるのかという勉強会を開いたり、既に移住された方々へ向けて移住者交流会を開催したりしています。

――川南町の協力隊では、着任1年目からそういった企画を実施させてもらえるものですか?

いえ、最初の頃は自分の力が足りなくて。看護師という専門職からの転職だったので、ビジネスマナーなどの知識も曖昧でしたし、役場内の打ち合わせの会議ですら緊張していました。電話に出ることにも慣れなくて。

そんな状態からのスタートだったので、まずは移住関連の業務を覚えることから徹底しました。どんな支援金があるのかを勉強したり、移住相談を受ける練習をしたり。あとは移住コーディネーターとしてInstagramや公式LINEを開設するなど、SNS関連の立ち上げをして今後イベントを企画した時の告知媒体として活用できるように、情報発信の体制を整えました。それが私の協力隊1年目でしたね。

――そもそも塚井さんご自身が移住者だから、塚井さんが川南町に慣れる時間も必要ですよね。今年(2024年)は2年目ですが、1年の準備期間を経て、すんなりいくものでしたか?

今思えば、恥ずかしくなるような失敗もたくさんしたと思います。先ほどお話しした「看護×田舎暮らし~おためし地域体験プログラム~」を企画し始めた時に、町内の医療機関に問い合わせの電話をしたのですが、もうそれだけで耳が真っ赤になるほど緊張して、長電話になってしまったり片言の日本語になってしまったりしました。初めからすんなりいったとは到底思えません。ですが段々と慣れてきて、今になってやっと、上司へ提案したりもしますし、様々な外部機関とのやり取りもできるようになったと思います。協力隊として社会経験を積ませてもらったおかげで、成長してきているのかなと思います。

――移住相談も、最初の頃は緊張するのでしょうね。

そうですね。それこそ最初の頃は私自身が川南町のことに精通していなかったので、なかなか大変でした。今はもう、川南町のことを喋り出すと止まらなくなるくらいです。

――素晴らしい。順応が早いですね。

おかげさまで、今は移住相談の業務は得意分野になっているかな。話すのが少し得意になりました。

――ちなみに、移住相談を受ける中で、実際に川南町への移住が決まったケースはありますか?

はい。私が企画し実施したオンライン相談会の参加者の中でも数人、移住を決めてくださった方がいらっしゃいます。実際にご来町された方へ町案内をした結果、町の事を気に入ってくださって移住してくださったケースもあります。

対面型の相談会だと、移住に繋がるまで何年かかかるのですが、オンラインや直接お会いする形だと川南町をピンポイントで選んで相談される方が多く、川南町の「温かさ」を伝えやすいので、移住に繋がりやすいと思います。

――川南町愛の強い塚井さんのお話を聞いたら、きっと移住したくなるでしょうしね。

そういうお言葉をよくいただくようになりました。ある相談会の時に、「話にすごく引き込まれますね、川南町のこと知らなかったけど行ってみたくなりました。」と言われたことがあって、とても嬉しかったです。

人の温かさの背景には開拓地としての歴史が

――川南町は、どうして東京育ちの塚井さんを虜にできるのでしょうか。

これは教えてもらったことなのですが、川南町は太平洋戦争中に飛行場や兵舎といった軍の施設が造られるような土地でした。終戦後、その軍用地だった所が国の事業として開拓用に解放されたんです。開拓した土地は全て開拓者に譲渡されるという事業で、元々の住民に加えて、全国から土地を求めて人が集まりました。

そのように、地元の人とよそから来た人が一緒になって土地を開墾したという歴史があるので、今も移住者に対して寛容なのだと言われています。現在の川南町には外国籍の方も結構住んでいますが、そういう方も地域と分断されず、町民と一緒に生活しているという印象を私は受けます。

私も移住者なので感じるんですが、町全体に「川南町に移住してくれてありがとう」という雰囲気があるんです。温かく迎えてくださる住民の方のおかげですね。それこそ、虜になっています(笑)

――ということは、川南町は80年前から移住者慣れしているということですね。

そうですね。近隣の地域も川南町と同じように移住者慣れしているのかというとそうでもなく、私の実体験としてこんなエピソードがあります。

ある日、川南町内のスナックに行った時、隣町の方が飲みに来ていて、「川南は色んな人も移住者も受け入れてくれる文化があるから、川南に移住して良かったねえ。」と言ってくれて。

――隣町の地元の人が言うなら間違いないですね。川南は本当に特色のある町なのですね。素敵な町に出会えて良かったですね。そしたら、塚井さんはもう都会的なものには未練はないのでしょうか?

都会的なものに未練はありません。ずっと憧れていた田舎暮らしができていることに感動しています。ただ、生活していると「東京だったらこれができるのになぁ」ということはたまにありますね。例えば、宅配サービスを使いたい時とか、ふらっとショッピングに行きたい時、カフェで勉強したい時・・・。でも東京へ帰る度に人の多さに疲れてしまって、すぐに宮崎に帰りたくなります。ふと、広い空や澄んだ空気、宮崎で待っている人たちの温かさを思うと、早く帰ってゆっくりしたいなぁと思ってしまいます。

他の若い人たちも田舎へ目を向けて

――地域おこし協力隊の任期は原則として最長3年間ですが、任期後のことはもうお考えですか?

はい。私の場合は高校生のころから地域に携わる仕事をしたいと考えていました。その思いがあって知識や経験を積むために、そして、本当に看護師ではなく地域の道へ進んでいいのかということを自問自答するために、地域おこし協力隊になりました。そして実際に協力隊に就任して地域で働き生活しながら、ようやく自分の思いに自信が持てるようになりました。地域を良くするために仕事ができている今、とてもやりがいがあります。「地域や日本の未来を築いていく仕事だ」と感じながら働けていて、とても楽しいです。

地域おこし協力隊って、任期後に起業をする方も多いですが、私の場合は就職活動中です。

もう少し具体的に言いますと、私は宮崎県全体のまちづくりや地方創生に関わる仕事がしたいと考えています。川南町のような小さな町で活動する中で、町が単独で発展することには限界があると感じたからです。特に、地域おこし協力隊として町の行政職員と共に地域づくりに携わる中で、町単独での施策には予算や人材の制約があり、持続的な発展には周辺地域や県全体との連携が不可欠であることを実感しました。

私は、「地方の地域を元気にしたい」という志を持って東京から移住した者として、市町村の枠にとらわれず、より大きな視点で地域活性化に貢献する役割を担うべきだと考えています。そこで私がやるべきことは、宮崎県全体の経済基盤の強化や地域振興に寄与し、その恩恵を県内の各地域に広げていくことだと感じました。川南町で感じた限界を乗り越えるためにも、宮崎県全体のまちづくりに取り組み、その成果を地域の隅々まで届けることを目指しています。

――塚井さんはとても真摯な方ですね。ご自身の道を熟慮して選んでいらっしゃる。

この道を選ぶのに結構時間がかかってしまいましたけどね。

先ほどもお話しましたが、高校生の進路選択の時から、地域に携わる仕事についてぼんやりと考えてはいました。ただ、ぼんやりしていたので、当時は、資格と職業がはっきり見えてわかりやすい看護師の道を選んだんです。

でも看護学科に入って1か月くらい経った時には、自分が医療業界で働くことへの違和感を持っていました。というのは、私は人の「心」に寄り添いたいという思いで看護師に興味を持ちましたが、実際の医療現場は、「患者の気持ちより人の命が第一優先」で。医療現場で命が最優先であることは当たり前ですが、私は盲点だったと思いました。実は私は、幼いころから人一倍死生観強かったので、「生」と「死」を意識して行動する現場の緊迫感は、当時から一生続ける仕事として考えられないと感じていました。

それでも、看護大学生としての学業は怠らず、最も過酷な臨床実習も乗り越え、看護師国家試験の資格勉強も一生懸命に取り組み、看護師の資格を取りました。よく頑張ったと自分でも思います(笑)

一方で、大学生活では看護の学業の合間を縫って、自主的に村おこしボランティアに参加したり、離島に旅をしたりして、価値観を広げるように行動しました。そういった場所で出会った方々は、私の話を聞き、思いを受け止めてくれて、看護とは別の道への扉を一緒に開いてくれました。そして大学4年次の就職活動となった時も、私はもちろん地域に携わる仕事について考えていて、その方面での就職を目指すつもりでした。

ですが、当時はコロナ禍で、看護師としての資格を持つ者として責任感も感じ、医療の道に進みました。ただ、結局は看護師という敷かれたレールから外れるのが怖かったんです。

そんな風に、胸の中に思いは持ち続けていたものの、ずっと決めきれないでいたので、私は全然すごい方ではないですよ。

――いえいえ。自分の本当の興味に気付いて、その道を選ぶというのは誰にでもできることではないと思います。塚井さんはなぜそこまで地域に携わることに信念を持っておられるのでしょうか。

そうですね。私が地方移住や地方創生に興味を持つようになったきっかけ・・・。私の母の実家が島根県の江津市という所にあって、祖父母がそこの駅ビルで時計屋をやっていました。でも、高齢化や人口減で段々と地域が衰退して、駅前商店街も寂れていってしまいました。駅ビルも建物が古くなり、祖父母の時計屋も立ち退きして店を畳むことになりました。馴染みのスーパーなんかも閉店して、駅前の景色がどんどん変わっていってしまいました。私は毎年毎年、母の実家に帰る度にその様子を目の当たりにして、すごく寂しい気持ちになっていました。

それと同時に、島根県に住んでいた私と年齢の近いいとこが、東京や大阪に憧れて島根から離れて行くのも目の当たりにしました。若い人が田舎の良さに気付かないまま、都会のキラキラした所に出て行ってしまうのを見て、こうして田舎から若い人がいなくなり、地域が衰退していくのだと気付きました。私には、なぜ人は「田舎には何もない」と言うのだろうという疑問があります。私は、田舎にしかない人との繋がりや自然や生活の豊かさが「ある」と思っています。

そういった経験があって、私は若い人に田舎の良さに気付いてほしいと感じて、そのためには過疎地域を消滅させないように維持するとか、地方を創生するような仕事がしたいと思うようになりました。

――塚井さんは江津市を見ながら日本の地方全体をも見ていたということですね。

そうですね。消滅危機自治体とか、既に廃村になりかけているような所や中山間地域に興味があって、そういった所が発展するためには、もっと広い範囲で地域が豊かにならないといけないなと。川南町に来て、より具体的にそういったことを思うようになってきました。

他の若い人たちにも、もっと田舎や地方に興味を持ってほしいです。

――地方から大都市圏に人が流出し続けると国土の荒廃が進んでしまうので、塚井さんのような若者がいらっしゃることには希望を感じます。素敵なお話をありがとうございました。

- 川南合衆国:川南町がまるごと分かる移住定住サイト

- コソダテ:川南町での子育てに関する電子情報誌

- トロントロン軽トラ市:毎月第4日曜日開催、群を抜いた規模を誇る定期朝市