日本の伝統文化を象徴する着物などの染織文化財に込められた美と技術。その保存と次世代への継承は、重要な課題となっています。一方で、グローバル化の進展とともにデジタル技術が急速に普及する現代では、こうした伝統を守りながらも新たな価値を生み出す教育が求められています。

共立女子大学の家政学部 被服学科の田中淑江教授は、服飾文化・染織文化財コースでの指導を通じて、新たな視点で伝統文化の保存・継承に取り組んでいます。同大学独自のカリキュラムは、学生が400年以上も前の染織文化財について学ぶ機会をはじめ、和裁の技術や服飾史から最先端のデジタルファッションまで幅広く学ぶ多彩な科目から構成されています。

ここでは、田中教授が語る共立女子大学被服学科の特徴や、大学における学生の学びを通じて未来を切り開く力を育む様子をご紹介するとともに、こうした学びからどのように次世代の学芸員や染織文化財の技術者のような社会に貢献する人材を育てているのか、その意義にも迫ります。

(記事公開日:2025年2月17日)

田中 淑江 先生

共立女子大学 家政学部 被服学科 教授

〈勤務先職位〉共立女子大学教授 博士(学術)

共立女子大学博物館館長

〈略歴・著書等〉

1993年共立女子大学大学院被服学専攻博士前期課程修了、同大学被服研究室助手、ボストン美術館インターンシップ、K染織修復研究所代表、日本女子大学人間生活学研究科生活環境学専攻博士後期課程(2010年修了)を経て、2012年より共立女子大学家政学部被服学科准教授、2017年より現職。東京国立博物館客員研究員

著書:『はじめての和裁の教科書動画と図解でよくわかる!浴衣の仕立て方』 講談社(2024年)

分担執筆:『広辞苑 第七版』岩波書店(2018年) ,『衣服の百科事典』丸善出版株式会社(2015年),『ファッションビジネスの文化論』北樹出版(2014年)

服飾文化・染織文化財コースが紡ぐ 伝統技術の継承と実践的学び

共立女子大学 家政学部 被服学科の「服飾文化・染織文化財コース」は、服飾や染織に関する専門家の育成を目的に設立されました。コース設立の背景には、本学科における文化財の修復との関わりがあり、1960年代より被服研究室(和裁)の教員によって進められ、70年間に渡り続いてきました。各地の美術館・博物館の染織文化財を調査・修復し、模造品も制作されました。歴代の先生方が残された模造品は、調査・修復した染織文化財の情報に基づいて限りなく実物に近い形で再現されており、学術模造品として今日の教育に活用しています。このような長きに渡る取り組みが、本コースの基礎となっています。また、大学に併設された共立女子大学博物館には、日本を中心とした貴重な文化財が数多く所蔵されています。その中でも、安土桃山時代の染織品は保存されている例が極めて少ないことから、博物館を代表する重要な文化財として位置付けられています。

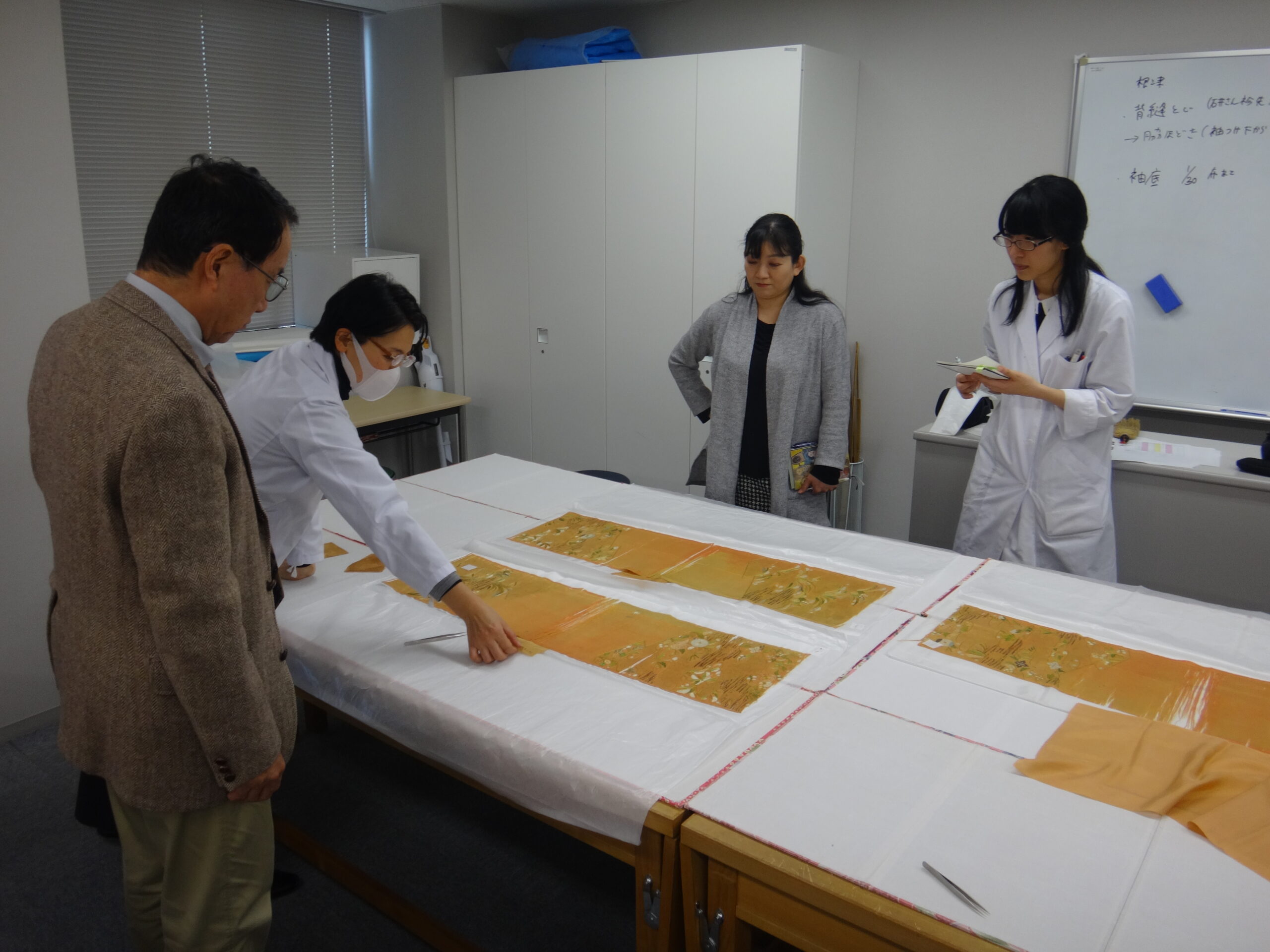

本学では、こうした文化財を教育・研究資料として幅広く活用するとともに、これらを守り伝えるために、2019年には被服学科の染織文化財に携わる専門の教員が中心となって「紅地四季草花模様四つ身修復プロジェクト」に取り組みました。最初に、損傷が著しく、小袖の一部のパーツが欠損している作品を元の形に修復・復元することの意味や方針について、時間をかけて議論を重ねました。安土桃山時代の子ども用小袖は極めて希少であることから、当時の染織技術を広く伝えることを目的に、作品の展示ができるように修復・復元しました。このプロジェクトは、被服学科の歴史的・科学的・技術的な知見をもつ専門教員が協力できる体制が整っていたからこそ実現できたと考えています(現在、このプロジェクトで修復された染織文化財は一般に公開されています)。

以上のような背景・特徴をもつ本学科の服飾文化・染織文化財コースですが、このコースを志す学生は、おおよそ3つのパターンに分けることができます。まずは、美術館や博物館巡りが好きで、将来は学芸員や染織文化財の修復技術者を目指す学生です。次に、将来は家庭科の教員として、伝統技法や着物文化を伝えたいと考えている学生です。最後に、純粋に日本の伝統文化や着物、工芸品への関心が高く、その魅力に惹かれて大学院に進学する学生です。日本の伝統文化や着物、工芸品について専門的に学びたいという思いから服飾文化・染織文化財コースを選択する学生が多く、専門性の高い知識・技術に興味があり、明確な将来の目標をもつ学生が集まっている点が特徴といえます。

そもそも、染織文化財の修復・復元を専門的に学べる大学は限られており、日本国内には共立女子大学を含めて3校しかありません。本学の被服学科では、被服材料や染色科学から、和裁・洋裁の制作を通じた実技の習得、服装史やデザインに至るまで、被服に関する幅広い知識と技術をバランスよく学ぶことができます。本学は染織品の修復だけでなく、被服に対して幅広いアプローチが可能である点が強みとなっているように思います。このような学際的な学びの機会が「被服学科として学びたいことの全てが整っている」「唯一無二の学びがある」と評価され、本学が選ばれる理由にもなっています。また、本学のYouTube動画などを通じて大学の活動や被服学科の世界に興味をもち、進学を決めたという学生も少なくありません。

文化財保存と継承を担う次世代の育成に向けて

本学の服飾文化・染織文化財コースに関連した担当している授業について、具体的に紹介したいと思います。被服学科では、和装文化を次世代に継承すること、染織文化財に携わる専門家の育成を人材養成目的に掲げており、和裁について基礎から実践的に学べるカリキュラムを提供しています。

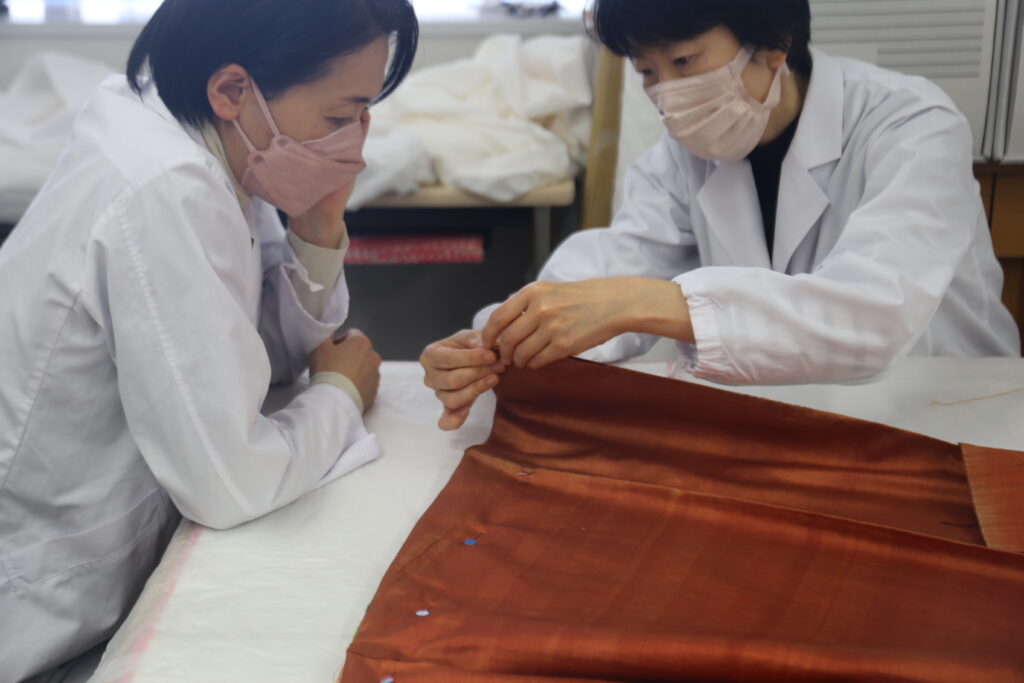

1年生では、着物の下に着る「肌襦袢」の制作を通じて和裁の基本を学びます。2年生になると、学生自ら浴衣の反物(生地)を選び、自分のサイズに合わせた浴衣を制作します。さらに、この浴衣と1年生のときに作った肌襦袢を実際に着て、着付けの方法も習得します。3年生になると、裏地付きの着物を縫う課題に取り組み、完成した作品を実際に着用することで、着物や和裁に関する知識・技術を修得します。このように、段階的な学びの過程において学生は日本の伝統文化や和裁の技術を体系的に理解し、実践的な能力を身につけていきます。

染織文化財に関連する授業では、歴代の先生方から受け継いだ学術模造品を使用しています。学生は、模造品を直接手に取ったり、顕微鏡で詳細に観察したりすることで、作品のデザインや染織の技法について実践的に理解を深めています。模造品を活用したグループワークでは、それぞれの模様や技法、素材をもとに時代背景や用途を多面的に考察し、プレゼンテーションを通じて表現力を養います。この課題では、学生が本学で学んできた材料学や染色科学、服装史、和裁、洋裁などの知識を活用することが求められます。他にも、「着物のコーディネート」を考える授業では、日常的に使用している洋服や服飾小物を組み合わせ、自由な着装を楽しみました。このような授業を通じて、伝統文化の魅力や可能性に触れることで、学生たちの学習意欲も向上します。

こうした学びを経て、染織文化財を卒業論文のテーマに選ぶ学生も少なくありません。実物のような教材を用いた学びは学生にとって非常に貴重な経験となり、自発的な調査や研究への意欲がかき立てられるのではないかと感じています。今後も、本学は次世代の文化財研究者や専門家を養成する場として、後進の育成に取りみたいと考えています。

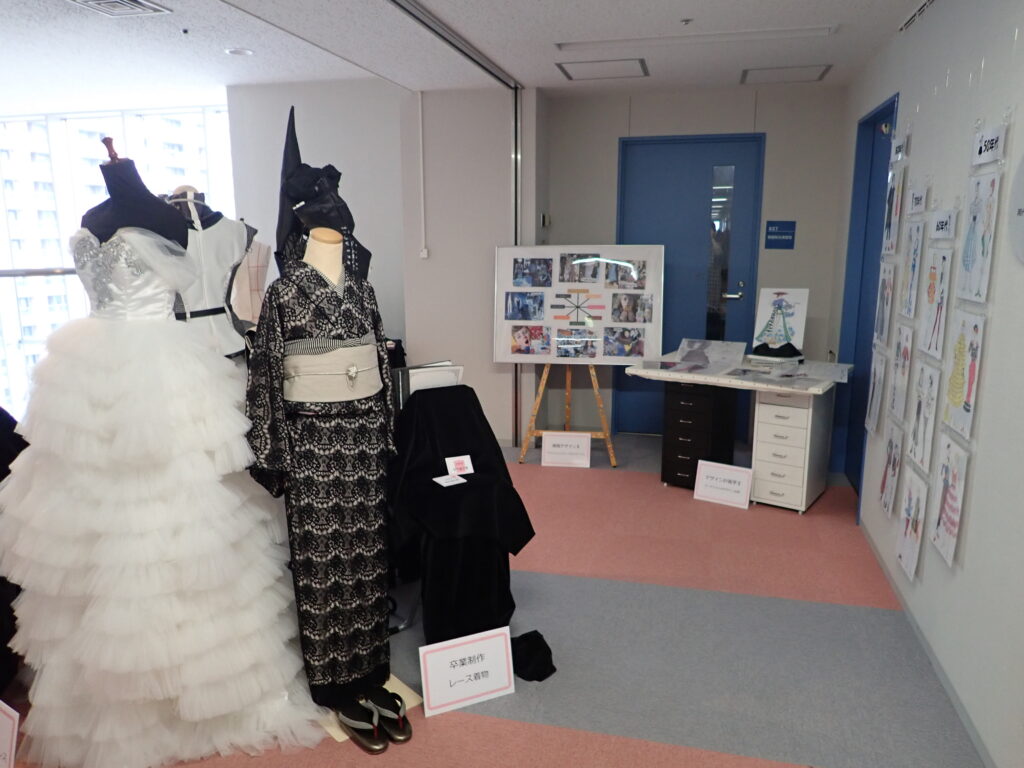

服飾文化・染織文化財コース以外にも、本学の被服学科にはさまざまな選択肢があります。ファッションデザインに興味のある学生は、クリエイティブな表現を追求するクリエイティブファッションコースを選ぶことができます。ファッションビジネスやマーケティング、コスメティクスなどに興味のある学生は、ビューティ・ウェルネスコースを選択することができます。さらに、環境や衣生活の科学に興味をもつ学生は、検査機関などへの就職を視野に入れて環境・衣生活コースを選択することができます。このように、本学被服学科には多彩なコースがあり、学生それぞれの興味や目標に応じた学びのための環境が整備されています。

日本文化の奥深さに触れて 共立女子大学で得た気づきと成長

実は、私自身も共立女子大学の被服学科の卒業生であり、私が本学を選んだ理由は、祖母の存在が大きかったのです。祖母は約100年前の大正時代に共立女子大学(当時は「共立女子職業学校」)に通っており、私は幼い頃から祖母に和裁を教わっていました。その経験を通じて「家庭科の先生になりたい」という夢を抱くようになり、共立女子大学への進学を目指しました。私が祖母に抱いていた尊敬の気持ちも、進路選択の大きな動機になりました。

大学生活の中でも特に印象に残っているのは、3年生の時、先生方が京都・奈良への研修旅行に連れて行ってくださったことです。友禅作家(人間国宝)の工房や日本の伝統的な織物会社の訪問など、職人の高度な技術に触れる貴重な機会を得ることができました。この研修を通じて、それまで知らなかった日本の伝統工芸の奥深さに触れた私は、深く感動しました。その経験から「もっとこの世界を学び、家庭科の先生として魅力を伝えていきたい」と考え、大学院への進学を決めたのです。

大学院修了後、和裁の研究室で助手の採用の話があり、「学べるときに学びたい!」という思いから、助手として研究室に就職しました。その結果、教職の道からは少し外れることになりましたが、そこで得た経験も、私の人生を大きく変えるものとなりました。特に、研究室に入って2年目に携わった、東京国立博物館所蔵の安土桃山時代の能装束を修復したことが強く印象に残っています。1年間、先生との二人三脚で修復作業に取り組む中で、さらに知らなかった世界に触れ、日本の文化財を守る仕事の意義と責任を実感しました。

それまで、先生方が文化財の修復作業に携わっていると知りませんでしたが、実際に自分も現場に立つことで縁の下の力持ちとして、日本の文化を守ることの大切さを深く感じました。この経験から私は進路に対する視野が広がり、研究者としての道を進むことにつながり、現在に至ります。祖母の影響で共立女子大学に入学した当初は、自分は家庭科が好きだからという理由で家庭科の先生になることだけを目指し、視野が狭くなっていたように思います。しかし、大学での学びや経験を通じて世界が広がり、米国のボストン美術館で研究に取り組むなど、さまざまな機会に恵まれることを実感しました。そのため、大学に入学してきた学生には「大学は視野を広げ、多くの経験を積むところだから、ぜひいろいろなことに挑戦しましょう」と伝えています。次世代へ伝統文化を繋ぐ架け橋となる場として、これからも、学生一人ひとりの興味や目標を大切にしながら学生のサポートを続けていきます。

学生一人ひとりに寄り添う、共立女子大学の学び

共立女子大学は、学生と教員の距離が非常に近い点も大きな魅力です。被服学科は1学年の学生数が約90名と多くはなく、教員が一人ひとりに丁寧に対応できる環境が整っています。どの教員も、学生からの相談があれば親身になってサポートしてくれるはずです。学生の皆さんには積極的に研究室を訪ね、教員との交流を深めて欲しいと思います。

本学のオープンキャンパスでは、被服学科が提供する幅広い学びの世界を垣間見ることができます。400年以上前の歴史的な染織文化財を学ぶ機会から、最先端のデジタルファッションまで、さまざまな分野に取り組む本学の姿を、展示や体験授業を通じて知ることができます。参加者の中には、展示物や個別相談を通じて「こんな世界もあるのだ」と新たに関心をもち、本学への進学を決めてくれる学生も見られます。さらに、本学は家庭科教員の輩出に長い歴史があることから、高校で教鞭を取る家庭科の先生が、本学を推薦してくださっているようです。実際に、家庭科の先生から本学を勧められたことをきっかけに、進学を検討する学生も多数います。

本学の特色として、柔和で素直な性格の学生が多く、入学当初はあまり詳しく知らなかった分野にも、授業を通じて興味をもつ学生が多いようです。特に、着物文化や和裁などの専門分野に触れ、未知の世界に気づくことで、学びを深める学生は増えています。たとえば、本学でも人気の高いウエディングドレス制作に憧れて入学した学生が、授業を通じて和裁の魅力や着物文化の深さに気づき、さらに学びたいと考えるようになるケースがありました。大学は若い世代が新しい世界を知るきっかけを提供する場であり、それが学生一人ひとりの成長につながることを、私たち教員も誇りとして感じています。

共立女子大学は、学生一人ひとりに寄り添いながら、伝統文化の保存と継承を目指す学びを提供しています。歴史・伝統を未来へとつなぐこの取り組みは、人生を豊かなものにし、そして日本文化を次の世代に伝える大きな一歩となっているのではないでしょうか。本学はこれからも、多くの人にとって新たな出会いと可能性の場であり続けることを願っています。

1 共立女子大学家政学部被服学科コンセプトムービー

2 Meet Your Art 【アート講座】

ボストン美術館でのインターン経験を持つ染織文化財修復専門家・田中淑江教授が、森山未來氏の

インタビューで修復作業や重要な概念、技術の継承について語る。 Supported by 丸紅ギャラリー

3 紅地四季草花模様四つ身修復プロジェクト

安土桃山時代の子ども用小袖の修復プロジェクトについてのダイジェスト動画。当時の染織技術を

広く伝えることを目的に、作品の展示ができるように修復・復元を行った。