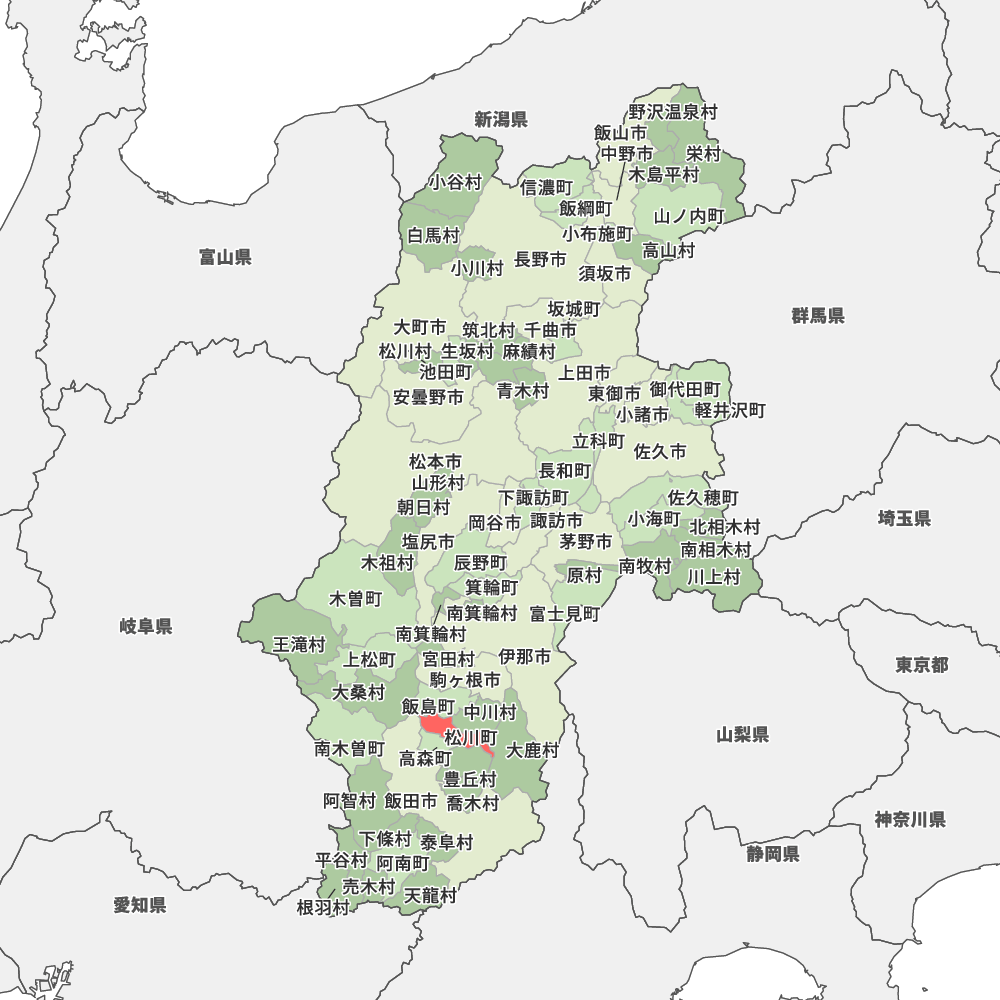

長野県下伊那郡松川町では、「ゆうきの里を育てよう ~みどりの食料システム戦略~」として、町内で取れる有機農産物を学校給食で使用する取り組みが進められています。松川町の農産物はこれまで果物中心でしたが、徐々に有機農産物をつくる農家さんが増えているといいます。

今回は、長野県松川町産業観光課農業振興係の宮島さん、および栄養士の木下さんに、農家さんとのやりとりや、子どもたちの様子などについても伺いました。

目次 閉じる

取り組みが始まった背景

宮島さん:

令和2年度に有機給食の取り組みを始め、丸々5年経ちました。最初は長野県の「元気づくり支援金」を活用しながら始めました。令和3年度からは、農林水産省の推奨する「みどりの食料システム戦略」の「有機農業産地作り推進事業」を活用することでバージョンアップして、研修会事業をしたり、畑や収穫物の様子も見たりしつつ、令和6年度まで3年間継続してきました。令和7年度からは、今までやってきた研修会の形はいったん終えますが、有機農産物を学校給食に届けることは継続していきたいと思っています。

――松川町は、有機農業がもともと盛んだったんですか。

宮島さん:

松川町は果物の里なんですけど、遊休農地が増えてきちゃって。対策をしなければいけないというところで、環境に配慮した農業である有機農業に取り組む人が出てきました。

一方で、学校からも「地産地消をしたい」という話が以前からありました。町内のお米を利用することは前から取り組んでいたんですけど、野菜はあまり普及していませんでした。

有機農業をやっている農家さんは、ちょっと手間がかかっても、毎日の出荷に対応してくれたため、取り組みをするに至りました。

有機給食の運用

――栄養士である木下さんにお伺いします。給食の献立は、子どもたちに必要な栄養素が決まっていると思うんですが、メニューありきで決めるのか、それとも町内で取れる野菜ありきで決めるのか、どちらですか。

木下さん:

両方ですね。野菜をうまく利用して、献立を立てます。こういうメニューを作りたいからこの野菜を持ってきてくださいという形ではなくて、使えるお野菜は前の月に事前に教えてもらっています。その中から発注できるものがあればそれをお願いするっていう形で、無理やりは入れてないですよ。

宮島さん:

農家さんも珍しい食材を作っているわけではなく、普段使う野菜を有機に変えただけです。

例えば人参、ジャガイモ、玉ネギ、長ネギなどを主に作っていただいて、少し葉物もあるといった感じです。それらの野菜が収穫できる時期に、献立を立てて発注して、納めてもらいます。給食のメニュー自体も、有機給食の前と後では変わっていません。

――給食で使用する材料のうち、町内産率はどのくらいですか。

宮島さん:

有機野菜以外では、町内産の材料はほとんど0です。もともと果物の里なので、野菜を作っている人が少ないんです。

去年は、1年通じて13種類の有機野菜を、保育園と小学校、中学校で納入しました。年間で使用する野菜の総量のうち、一番有機野菜の利用率が高いのはサトイモで、89.65%。次に多いのが小松菜の55.73%、さつまいもの53.77%です。サトイモはほとんど有機で、サツマイモも半分くらいは有機ですね。季節によって使えない野菜はありますが、小松菜はほとんど年間通して使えています。全ての野菜は賄えないけれども、できる範囲で利用しています。

お米はすべてが有機米ではありませんが、100%町内産です。

――子どもたちや先生たちは、有機給食の味の違いには気づきますか。

宮島さん:

学校で栄養士さんたちが「今日は〇〇さんの野菜ですよ」とPRはしてくれますが、子どもたち自身はあんまり気づいてないと思います。食べ比べすれば、わかるかもしれませんが。

木下さん:

違う学校に異動していった先生たちは、味の違いについて言っていますね。異動した後、有機給食のほうが美味しかったって。

まず、調理時の匂いが違います。ニンジンの香りがすごくするのと、色がとにかく濃い。ポタージュにすると、加熱時の色の違いはすごく出ます。小松菜も苦味がないとか、玉ねぎの甘みがあるとか、自分たちで味見するとすごくよくわかりますね。

宮島さん:

たまねぎを切っていても、涙が出んくない?

木下さん:

涙出たことないかも。あ、長ネギも出ないかも。長ネギも甘くなります。長ネギと鶏肉だけを使ったどんぶり物とかにすると、長ネギ苦手な子供たちも食べますね。名前と見た目がシンプルすぎて、最初はショックを受けたような子どもでも、残さないで全部食べます。

今、有機で作っていただいてる野菜は、大体子どもが苦手な野菜です。ネギとか、人参とか。以前、人参しりしりとかの、人参だらけの給食を出したことがあります。それは、子どもたちが嫌いだからなんですけど。それでも子どもたちは残すどころか、少しでも多く食べるために、じゃんけんまでしていました。すごいな子どもたち、と思いましたね。

――人参といえば残しそうな野菜ですが、取り合いになるほど美味しいんですね。

有機農業への影響

――町内の有機野菜を給食に使うようになってから、有機栽培の面積は増えましたか。

宮島さん:

増えています。以前は、移住者が少し有機農業をやるくらいでした。それが、有機農業で研修会をやります、と言った時に、手を挙げて取り組み始めてくれた人たちがいて。研修会をやるたびに少しずつ面積が増えてはいますが、これからかなと思っています。

――移住して有機農法を始める人もいるんですね。

宮島さん:

そうですね。やっぱり移住者の方が取りくみやすいと思います。これまで農薬を使っていた人が有機農業に移行するのはなかなか難しく、まだ例がありません。一方、果樹をやっていた人が、野菜ならばと有機栽培に取り組むとか、移住者の中で、比較的環境に優しい農業をやっていた人たちが完全に有機になるとか、そういう感じですね。

今、町内の有機農業の面積は、令和6年度で9.5ヘクタールになりました。取り組みを始めた令和1年度に比べると、倍以上の面積です。取り組んでいる人数は10人ほど。しっかり有機農業をやっている人もいれば、会社に勤めながら土日農業で、特定の野菜だけ作る人もいます。

――今後、新しく始めていく取り組みはありますか。

宮島さん:

有機農業の研修会はなかなか珍しくて、今まで松川町で行ってきた研修会には、他の町村から参加してくれる人たちがいました。そのつながりから、実際に松川町で有機農業をやってみようという人たちが増えてきた、というのが現在までの流れです。これで研修会はいったん一区切りになりますが、地域の話し合いなどで、今後、集落営農で有機に取り組もうとしている地域もあります。そういったところから、これからも有機農業が増えていけばいいなと思っています。

今後は、給食における有機野菜の使用率50%を目指しています。旬のものをその時期に提供することを考えると、50%が適切かなと思います。

――長野県は移住者に人気の地域なので、小・中学校の有機給食は、それ目当てに引っ越す家庭もありそうですよね。

宮島さん:

そんなに多くはないと思いますが、そうなってくれることを願っています。