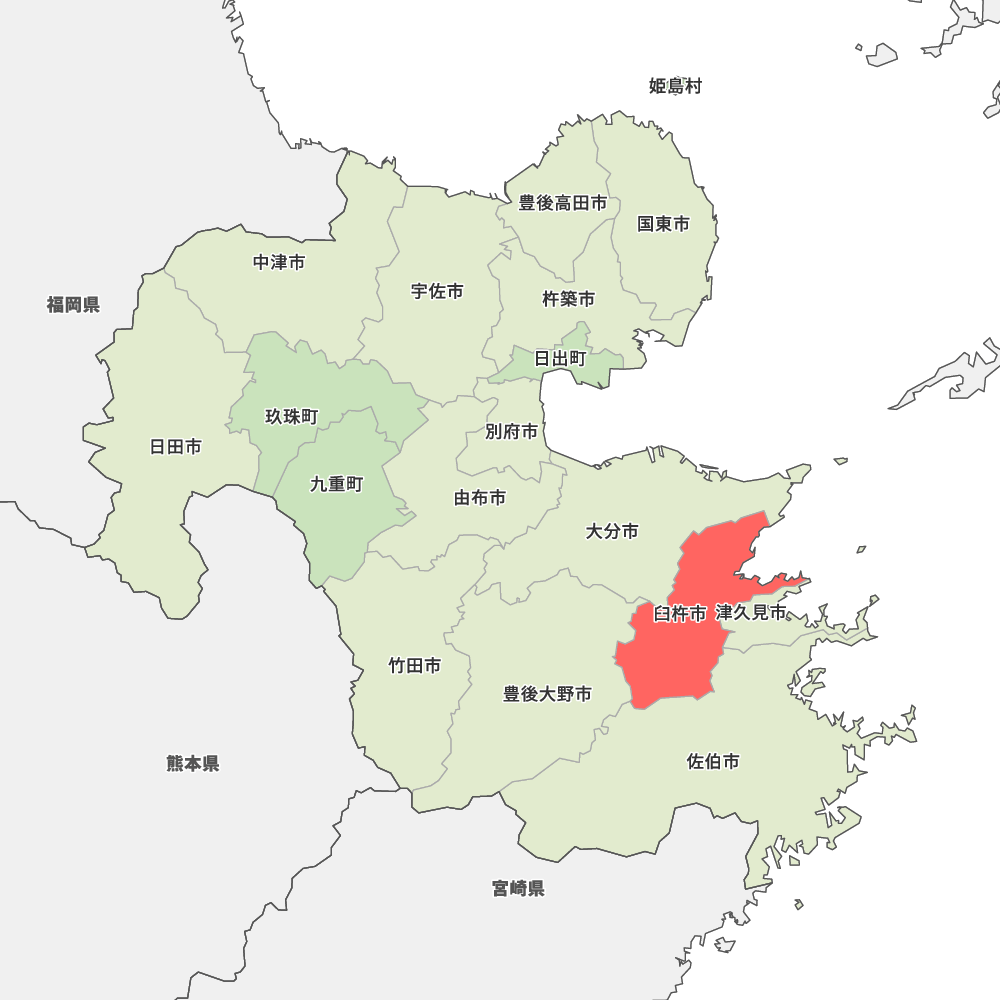

臼杵市は令和3年11月、ユネスコ創造都市ネットワークに国内2例目となる食文化分野での加盟を果たした。恵まれた環境と、質素倹約の気質が生んだ郷土料理を有し、加盟を目指してから1年足らずでスピード加盟となった臼杵市。しかしこのスピード加盟も、良いことばかりではなかったのだという。インタビューでは、産業観光課・食文化創造都市推進室の松下さんに、臼杵市の持続可能な食文化について伺った。

ユネスコ創造都市ネットワーク加盟の背景・意図

旧臼杵市と野津町が合併してできた臼杵市は、先日、合併20周年を迎えた。海に面した臼杵地域は漁業が盛んな一方、野津地域は農業が盛んな地域である。そんな臼杵市がユネスコ創造都市ネットワーク(食文化分野)の加盟を目指した背景には、他の多くの都市と同じように、人口減少や少子高齢化といった課題がある。「産業の活性化により多くの方に移住や観光に来てほしいという思いがある中で、臼杵には豊かな自然がはぐくむ恵まれた食文化があるということで、食を軸としたブランディングを行うため、加盟を目指しました」

最初の発言は令和2年12月の議会で臼杵市長によってなされた。すぐの加盟は難しいだろうと考えられていたものの、結局発言から1年足らず、令和3年11月に加盟となった。臼杵市にはそれほどまでに誇れる食文化があるとわかったことはよかったが、短期間での加盟による課題も残った。「本来であれば、時間をかけて行政も民間も一体となって目指すべき方向性をしっかり共有した上で、加盟できればよかったんですけど、思ったよりも加盟が早すぎて、民間の方はなぜ食文化創造都市になっているのかもわからない。そうした行政と民間のギャップにはいまだに課題があります」と松下さんは語る。

発酵・醸造文化をつなぐ歴史的企業たち

食文化と聞くと、グルメを想像する人も多いだろうが、ユネスコ創造都市としての考え方は少し異なる。ここでいう食文化は「ガストロノミー」と呼ばれている。ユネスコでは、食を軸に、歴史、自然環境、教育、芸術など複合的な背景も含めて推進することを目指している。

臼杵市にも多くのガストロノミーが存在するが、松下さんから主な臼杵の食文化として、「発酵・醸造文化」「郷土料理」「環境保全型農業」の3つを挙げて紹介してもらった。

まず、発酵・醸造文化は400年以上前から続く臼杵の主要産業だ。臼杵は良質で豊かな水に恵まれた環境であることから、発酵・醸造文化は今も途絶えずに続いている。現在、味噌醤油メーカーは3社あり、1600年創業のカニ醤油は九州で1番古いメーカーである。次に1861年創業のフンドーキン醬油、1883年創業の富士甚醤油がある。人口3万人ぐらいの小さな街に、これだけの味噌・醤油メーカーが現存しているのは驚くべき点であろう。

醸造文化といえば、酒も同様だ。臼杵市内には酒造会社が4社あり、いずれの会社も臼杵産の原材料を使用した酒のラインナップがある。その中に、原材料を全て大分県産(特に臼杵市産)としている会社もあるなど、それぞれが地産地消に貢献し、地場産業の発展に寄与しているのだ。

また、臼杵市には「臼杵の地酒による乾杯条例」という、臼杵の地酒で乾杯をしようという条例がある。今年、この条例の制定10周年を迎える。「市内の飲食店でも、市民の方がよりいろんな会社のお酒を気軽に楽しめるような取り組みをしたいと考えているので、イベントなどと絡めながら発信していく予定です(松下さん)」

「質素倹約」な郷土料理

臼杵の郷土料理の根底には「質素倹約」の精神が根付いているという。まず代表的なのは「黄飯」「かやく」だ。「黄飯」とは黄色いご飯で、お祝いの赤飯の代わりとして誕生した。誕生当時は小豆が高騰していたため、贅沢を控えるために、庭先に植わっていたクチナシの実を使って黄色いご飯にし、少しでもお祝いの気持ちをということで炊かれたのが、はじまりと言われている。

味に関しては、白ごはんとほとんど変わらないという。「ちょっと漢方薬的な要素も入っているので、少しの違いを感じる人もいます。子どもたちに行った郷土料理教室では、ほとんどの子どもは『白ごはんと変わらなかった』という意見が多く、『匂いが違った』という子どもも一部います(松下さん)」

一方「かやく」とは、けんちん汁のような汁物を指す。かやくは元々、大晦日に三が日の3日分を作って食べ続ける風習から生まれた。冬の時期にとれる大根や人参が主な食材で、日にちが経てば経つほど味も染み込み、美味しくなるのだという。ご飯と一緒に食べるのが通常だが、汁をご飯の上にかける食べ方もある。このため、黄飯とかやくを合わせた1つで「黄飯」と呼ぶ地域もあるそうだ。

家庭ごとに味が異なるという「かやく」だが、松下さん自身にもどのように食べていたか伺った。「私の家では、祖母がかやくを作ってくれました。材料は基本的に大根、人参、ネギ、豆腐などで、臼杵でとれるエソもよく入っていました。エソは小骨が多く調理しづらいので釣り人には嫌がられる魚で、よくリリースされることもあるのですが、そういう魚を使っていたのも、おそらく質素倹約の精神から来ているのだと思います(松下さん)」

黄飯・かやくについては、 松下さんの世代では幼少期から食べる機会があった一方、現在は給食で年に1回ほどしか食べる機会がない子どもが多いという。それだけでは認知されにくいため、まずは親世代に家庭で作ってもらうような取り組みが進められている。

「郷土料理教室」は令和4年度から行っている事業で、市内の小中学校にて黄飯・かやくをの作り方を教えるものだ。開始当初は小規模に始めたものの、評価・評判も良かったことから多くの学校に徐々に広まり、令和6年度からは保護者も参加できるようになった。ここでは、市内の料飲店組合と、市の食生活改善推進協議会の方を講師に呼び、地域の方との交流も行われている。

実際に親世代に取ったアンケートによると、「市外から移住してきたので、作り方がわからない」、「作るのが大変そう」という声がが見受けられたという。しかし実際に作ってもらうと「意外と簡単だった」、「子どもたちが想像以上にたくさん食べていたから、家でも作ろう」という意見もたくさんあったのだという。「子どもたちが嫌いだと思い込んでいた料理も、作ってみればやっぱり美味しいものは食べるということを肌で感じてもらうことで、少しずつ作ってもらえるようになっていけばいいなと思います(松下さん)」

健康な土壌を未来へつなぐ、環境保全型事業

1つの大きな特徴として挙げられるのが、「臼杵市土づくりセンター」という堆肥センターだ。ここでは原材料を草木8割、豚ぷん2割という割合にした完熟堆肥を作っており、基本的にこれらの材料を地域内循環させることを目指している。草木には市内の間伐材などを買い取り、自然の力で発酵させることで、本来なら何年もかかる堆肥を半年で作り上げることができるのだという。

臼杵市は有機農業を推進しているが、有機農業はただでさえ労力がかかる。一軒一軒の農家が土づくりから行うのは非常に大変な作業だ。そこで、根本的な土壌改善を市がバックアップするというコンセプトから、土づくりセンターが出来上がった。この堆肥には土壌改善効果がある。固まった土を柔らかくすることで、保水性、排水性、通気性などが高まって、根がしっかり張ることができ、農産物はすくすく育つことができるそうだ。「土づくりを旨とした堆肥製造を行政主導で行っているのは珍しいのではないでしょうか」と松下さんは語る。

また、臼杵市には「ほんまもん農産物」という、市独自のブランド農産物がある。これは、農産物を有機栽培している圃場を臼杵市が認証する制度のもと生まれるものだ。認証までの過程では、大分県の有機JASの登録認証機関にも協力してもらい、専門家の目も入って審査を行う。、「有機野菜」に関する認証制度といえば、国が定める「有機JAS認証」が最も知られているだろう。しかし、有機JAS認証は、手続き内容がとても複雑で、申請や認証更新などにお金もかかる。これが高齢化の進む臼杵市にとっては有機農業を推進するにあたってのハードルとなっていた。高齢の小規模農家でも有機農業に取り組みやすくするために、2011年に市独自の制度を作り、広げていったのだ。

認証された農産物は、「ほ」と書かれた金色のシールが目印だ。有機農業で育てられた農産物は、一般的に他のものに比べて少し高価にはなるが、松下さんは、背景にある農家の思いや苦労、環境に配慮した農法の知識などを市民の方に得てもらいたいと考える。「それが、買ってみようって思う一つのきっかけになるのかなと思います。農家の皆さんが一生懸命作ったものは本当に味わい深くて美味しいものばかりですし、有機栽培された農産物を食べることで環境保全にも貢献できます。このほんまもん農産物が持つ価値を、これからも少しずつ広げていきたいと思います(松下さん)」

国内外の創造都市との交流

ユネスコ創造都市ネットワークには8つの分野があり、国内外の他創造都市との交流も盛んだ。特に、国内で唯一同じ食文化分野に加盟する鶴岡市との交流が最も多いという。現在は料理人同士の交流や、お互いの都市が主催するイベントで交流するなどしている。「今後は、鶴岡の郷土料理を臼杵で出してみるとか、コラボして何か一つの商品を作り上げるなど、交流を深めていきたいと思っています」と、松下さんは意欲を見せている。

一方で、他分野であるクラフト&フォークアート分野で加盟する金沢市のイベントにも参加している。食と陶芸は密接な関係にあることから、臼杵焼の陶芸家と臼杵煎餅の製菓会社とともに、ワークショップ体験などを実施した。

ユネスコ創造都市ネットワークに加盟したことで、海外の創造都市との交流もある。世界中の創造都市が集うネットワークの総会だけでなく、食文化分野の加盟都市が集う会議、それらの会議で出会った創造都市からのイベント招待など、今まで数多くの国外都市とやり取りをしているそうだ。イベントの内容によっては料理人も同行する。「参加した料理人の方はかなり刺激を受けるようなので、その刺激をご自身の料理などに活かしていただけると嬉しいなと思っています(松下さん)」

サウジアラビアのデーツフェスティバルでは、郷土料理である「茶台寿司」を提供した。この料理もまた質素倹約が根底にあり、高価な材料を使わず、主に身近にある野菜などを寿司ネタ代わりに使っている。大葉などを敷いたものを茶托にみたてたことから、茶台寿司と呼ばれるそうだ。色鮮やかな茶台寿司は目を引くようで、海外の人からも好評だという。

中国のマカオで黄飯・かやくを出した時には、行列ができた。出汁文化などが注目される和食は、海外の方の関心を引きやすい。「自分たちの郷土料理となると、『なんか地味だな』と思うかもしれないけれど、海外に行くと、これだけの人が興味関心を持ってくれるので、誇りを持ってほしいですね(松下さん)」

若い世代への継承

臼杵市内での事業としては、令和3年から実施する「臼杵食文化映画祭」がある。映画を通じて食について考えてもらう事業で、令和4年度からは市内で有機野菜のファーマーズマーケットを実施する「ひゃくすた実行委員会」に実施を委託。当初は無料で映画鑑賞のみ行われていたが、令和6年度からは有料のトークショーや食事会までをセットに実施。映画だけではなく、実際に生産者の話を聞くことや、食べてみることで、より食についての知識を深める機会を提供した。

また、次世代継承ということで、高校生も巻き込んだイベント「コラボ食堂輪来(りんく)」も実施した。ここでは、前述の鶴岡市の食文化に精通したシェフを招き、臼杵市内の海洋科学高校の生徒と共同でメニューを考えてもらい、食堂の運営を行った。営業は1日のみ、200食限定で出したところ、30分ほどで完売したという。

「輪来」という店名は、臼杵市の職員が考えたそうだ。招いた鶴岡市のシェフがたまたま臼杵市出身だったことで、鶴岡と臼杵の縁を感じたほか、高校生とのコラボという意味で「輪」という漢字を使った。また「たくさんの人がこの食堂に来て食べてほしい」ということで「来」の字を使用した。

松下さんは、「若い人への食文化の継承が一番重要」と語る。「やっぱり臼杵のことを好きでいてほしいなっていう思いがあるので、できるだけ、市内の子どもたち巻き込みながらしていきたいなと思います(松下さん)」

食文化への理解を深める

松下さんに今後の展望を伺ったところ、最初に挙げられたのが「食文化への理解促進」である。「まずは臼杵の食文化の価値をしっかりと市民の皆さんに理解してもらわないといけない。理解したうえで、この食文化を後世へ継承したり、更に発展させたりできるような行動につなげるような方が少しでも増えてくれるといいなと思います。(松下さん)」

もう一つは「産業の発展」。そもそも、このネットワークの加盟した目的のひとつだったという。「市民が買うことで生産者は潤う。最終的には産業や観光の発展につなげるために、地域の理解から地道に進んでいるような状況です(松下さん)」

臼杵市には、この産業を支えるための恵まれた環境がある。山も海も有することで、もともと1つの自治体で水の循環が完結している。加えて間伐材からの土づくりなど、一部の地域内循環はすでに行われている。さらに、できた堆肥や味噌、醤油、お酒などの製品を市民が購入することで、市民の健康が促進される。こうして、農業、林業、漁業、第3次産業と全部絡んだ循環ができるだけの可能性を秘めているのが、臼杵市なのである。松下さんは、「臼杵ならではの地質や知恵を活かしながら、こうした知識も市民に届けていきたい」と意気込む。

他都市との交流がもたらす、意識の変化

知識の提供とともに進めていきたいのが、継承を促進する人材の育成である。「臼杵食楽アンバサダー養成講座」は、令和3年から実施している事業だ。市民を対象に、食文化への理解を深める事業として実施している。

また、料理人に関しては、鶴岡市をはじめ他の都市との交流などによりネットワークを広げていく予定だという。今後は、数名の料理人と鶴岡市に視察に行き、交流する企画があるそうだ。松下さんは「同じ食文化創造都市で頑張っている料理人さんと話すことで、同じ目線で共有できる部分もあるのではないかと思い、企画しました」と語る。鶴岡市は、平成26年に国内では初めて食文化分野の創造都市としてユネスコ創造都市ネットワークに加盟した。鶴岡市でも加盟してすぐは、食に対する関心にギャップがあったようだが、次第に変化が訪れたという。「年数を重ねて行くにつれて、この食文化を守っていきたいと思う料理人さんがかなり増えたみたいです。料理人同士で話すことで、そういった思いも共感してくださると思う」と松下さん。行政としては、他から刺激を受ける機会を作り、そこで受けた刺激をまた次世代にも繋いでいってほしい、と語る。このことから交流には、なるべく若い世代の料理人を予定しているそうだ。

人材の育成は、文化の継承と発展の双方に必要不可欠な要素である。臼杵市の食文化の魅力が若い世代にも引き継がれることを願ってやまない。