地域おこし協力隊と聞くと、観光振興や起業、空き家活用などのミッションが与えられ、3年間それに取り組むというイメージがあるのではないでしょうか。

しかし、今回は少し変わったミッションの協力隊へのインタビューです。

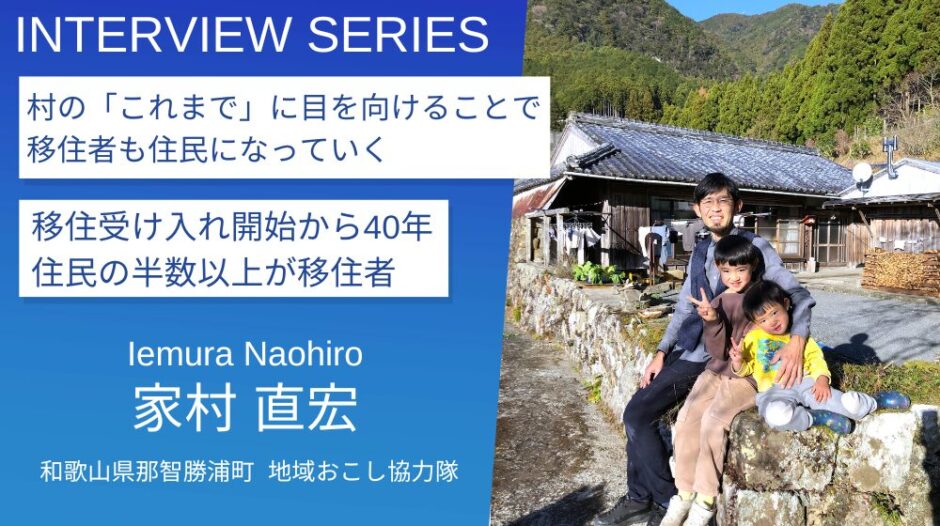

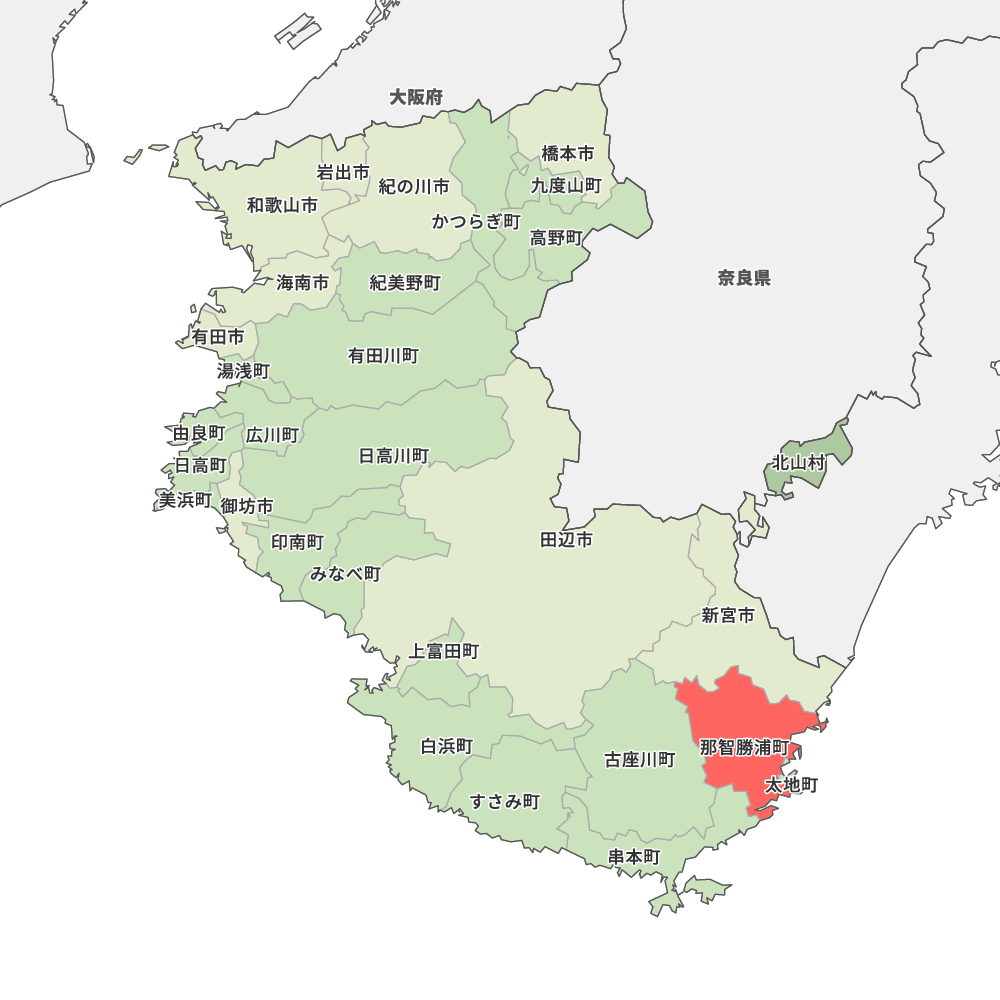

和歌山県南東部に位置する那智勝浦町色川地区は、かつては林業や鉱業で栄え3000人もの人が住む村でした。ところが鉱山の閉鎖などにより、人口は減少。そこでなんと昭和52年(1977年)から移住者の受け入れを始め、現在では住民の過半数が移住者という地域です。

色川地区の地域おこし協力隊では、「地域がたどってきた歴史や人々の想いを知ること」が業務だといいます。いったいなぜこのような業務なのか、また具体的にはどのような活動をするのか。その詳細や移住者受け入れの歴史、色川での暮らしなどについて、2025年3月まで地域おこし協力隊を務められた家村直宏さんにお話を伺いました。

民泊を通して先輩移住者と出会い、移住を決意

——まずは家村さんが移住されるまでのお話をお聞かせください。どうして色川地区への移住を決められたのでしょうか。

きっかけは偶然の出会いと直感でした。地方移住をされる方の中には、入念に各地を回ってから田舎暮らしの場所を決める方も多いと思いますが、私の場合は色川だけを見て移住を決めました。

元々私は妻と2人の幼い子どもと一緒に京都で暮らしていました。その頃から土に触れる暮らし、自給自足的な暮らしに憧れがあり、庭先で子どもと土いじりをすることもあったんです。

そうした時に観光で有名な那智の滝を訪れ、たまたま色川の民泊に泊まったのが転機でした。宿のオーナーさんに「田舎暮らしに興味がある」という話をすると、色川に移住してきた人たちを何人か紹介してくれたんです。話を聞いているうちに、色川はすごくいいところだなと思いました。自然が豊かで、水も水道ではなく山の水をホースで引いて使う、そんなところです。しかしそれだけでなく、私の目には色川で誇りをもって暮らしている人々がすごく魅力的に映ったんです。

私が仕事を辞めて田舎暮らしをすることに不安を感じていた妻も、色川で同世代のママさんたちに出会ったことで移住について前向きになってくれました。

そうして2022年の3月下旬、色川に移住してきたんです。

移住者の受け入れには紆余曲折あった

――色川地区は、移住がブームになるよりもかなり前から移住者を受け入れてきたそうですが、お住いになってみて移住者の受け入れがうまくいっているのはなぜだと思われますか。

やはり、地元の人たちの「村を守ろう」という想いがすごく熱いことが要因ではないかなと思います。最初に受け入れを始めた有志の方々は町の議員や農業委員、役場の職員をやっているような方々でした。当時その中の一人だった方が、90歳になった今でもお元気なのですが、お話を聞くと村人たちの反対もかなりあったといいます。どの田舎でもそうだとは思うのですが、余所者を受け入れることには今よりも違和感や異質感が大きかったのではないでしょうか。しかし住民がどんどん少なくなっていく、その逼迫感は無視できないものになり、有志の方々は反対を乗り越えて今日まで色川を繋いできました。この時代がなければ私も色川に来ることはなかったでしょうから、大きなターニングポイントですね。

今では地元民で元気に動ける方は数えるほどになってしまいましたが、それでもその方々の色川への愛着や「色川を残していきたい」という強い気持ちが、移住者の積極的な受け入れには必要だと感じています。今や色川の人口の6割にのぼる移住者たちも、その熱い想いに共感して頑張っている、そんな流れがありますね。

地元民と移住者をつなぐ存在としての地域おこし協力隊

――移住者の方々が地元の想いに共感し、文化や伝統を大切にされているのはとても素敵なことですね。受け入れ当初からそのような風潮があったのでしょうか。

いえ、今でこそ村の伝統や歴史を尊重する流れがありますが、初めはそうではなかったようです。今でもそうだと思いますが、移住者の多くは移住へ強烈な夢を抱いて地方へやってくる人が多いですよね。地元の文化を尊重することよりも、どうしても夢の方を優先してしまう場合があると思います。色川でもそんな移住者たちと地元民との溝が生まれ、二分化されていたといいます。

そんな状況の中、移住者にも地元民が大切にしてきた地域らしさにもっと目を向けてほしいという想いから、色川では地域おこし協力隊の活用を考えたんです。色川の歴史や文化に肌で触れ、それらを大切にしてきた地元民の想いを知ってもらう。これを仕事として成立させようとしたのです。

そして、地域おこし協力隊制度ができた年である2009年に協力隊の採用を始めました。これも当時かなり先進的だったと思います。色川の地域おこし協力隊はその後も採用され続け、私で7人目でした。

まるで色川の住民になるための研修期間

――移住者に仕事として色川を知ってもらい、3年間村に馴染む時間をもらえる、色川での地域おこし協力隊はそんな位置づけなのですね。

そうなんです。ですから普段の業務は特殊で、少し説明が難しいです。多くの自治体では、地域おこし協力隊に観光振興や空き家活用など明確な業務を与える、いわゆるミッション型を採用しています。

一方色川の地域おこし協力隊は、まずは地道に色川の「これまで」に目を向けることが求められます。具体的に何をするかというと、住民活動のサポートです。色川地区は住民自治が強く残っており、様々な活動が住民によって行われています。たとえば移住者の受け入れも他の自治体では行政が主導する場合が多いと思いますが、色川では住民が任意団体を作って受け入れに関わる活動を行っています。その他にも棚田の保全活動や地域新聞の作成など、多岐にわたる活動が住民主体で行われているので、協力隊はそのサポートをします。

サポートをする中で地元の人たちと交流し、色川の「これまで」を知ることが重要だと考えられているんです。少しずつ、地元民や移住者の中にある「色川の歴史や伝統を大切にしよう」という想いを理解し、その文化を育んでいく必要があるからです。

成果が目に見えるものではないので業務の表現が難しいですが、一言で言うと「住民自治の維持・向上のサポート」だと、3年間協力隊をやった私としては捉えていますね。

色川では「協力隊に何かしてほしい」というより、「まずは色川のことを知ってほしい」「知った上でいろいろなことを考えて活動してほしい」という雰囲気があるように思います。移住者にとっては、まるで住民になるための研修期間のようで、ありがたいものです。3年という時間をいただいて、色川の住民になるために地域を知ることができるのは、すごく贅沢だなと感じています。

家族ものびのび自然との暮らしを楽しんでいる

――地元の方にとっても、移住者がゆっくりと地域のことを知ってくれるのは良いことなのでしょうね。ところでご家族は色川での生活をどうお感じになっていますか。

みんなとても気に入って、のびのびと過ごしています。

特に、子どもたちの学びに必要な環境が、田舎には豊かにあるなと感じています。それは学校という意味だけではなく、自然環境もそうです。最初は見たこともない大きなミミズを怖がっていましたが、今では日々野を駆け山を駆け遊んでいて、自然から学んでいることはたくさんあるなと思います。子どもたちが体を使って遊び、学べる環境は親としてもありがたいものです。

また、近くに同じく子育て世代の家庭があり、よく子どもたちが遊びに行っています。地域の人にも一緒に子育てをしてもらっているような感覚がありますね。正直都会にいた頃よりも手がかからない環境だと思います。こうした場所で子育てをしたいというのも移住を決めた理由の1つだったので、実現できてとても嬉しいです。

――子どもたちにとっては素晴らしい環境なのですね。奥さまはどのようなご様子ですか。

今は子どももまだ小さいので畑や家のことをしてもらっていますが、手仕事が好きで洋裁を楽しんでいます。家族に服を作ってくれることもあり、ちょうど私がいま着ているシャツは妻が作ってくれたものです。たまに人に頼まれることもあるようです。彼女自身がどう考えているかはわかりませんが、今後その道を生業として暮らしていければいいのではないかなと、私としては思っていますね。

色川に暮らす人々の仕事事情

――お仕事の話が出ましたが、色川地区の住民の方々はどのような働き方をしているのですか。

やはり多いのは農業をやっている人ですね。特に移住者では有機農業に取り組む人たちが多いです。50年程前、初期に移住してきた人たちは有機農業を志して色川にやってきた人が多く、その流れを今でも汲んでいるのかなと思います。

あとは養鶏や林業ですかね。やはり山に囲まれた地域ですから、昔から林業は盛んです。

車で30分ほどかけて町に働きに行く人もいますよ。遠いように思われるかもしれませんが、東京なら電車で1時間以上かけて通勤する人もいますよね。それを考えれば普通なのかもしれません。

あとは、起業した人やリモートで仕事をしている人も僅かですがいますね。

全体的に農業だけ、養鶏だけなど何か1本で生活をしていると言うより、農業と養鶏など二足・三足のわらじを履いて生計を立てている人が多いように思います。

これまでの経験がすべて今後に繋がってきている

――家村さんは2025年の3月で地域おこし協力隊の任期を終えられるとのことですが(取材時2025年3月)、任期後はどのように暮らしていくご予定なのですか。

これまでは色川地区で活動をしていましたが、那智勝浦町全体の集落支援員として活動しないかと、行政から声をかけてもらっています。移住施策が活発に行われているとは言っても、やはり空き家問題は深刻で、その活用や対策に取り組んでいきたいと思っています。南海トラフ地震の危険性も高まっている今、空き家が倒壊して道をふさいでしまったら死活問題となりますから、早急な対策が必要です。京都にいた頃は行政で建築技術職に就いていましたので、その経験も活かしたいと思っています。また、色川では村づくりにも先進的に取り組んできたので、その知見を他の地区にも活かしながら地域づくりのお手伝いをして、同時に住民の人たちが自らまちづくりをする気運を作っていければなと考えています。

こんなふうに今後のお話をいただけたのも、色川で信頼関係や人間関係を築けたおかげです。地域おこし協力隊としてしっかり学ばせてもらったことで、仕事に繋がってきたのだと思っています。3年の間に色川の中だけではなく外との繋がりもできてきて、本当にありがたい期間でしたね。役所で働いていた経験も活きてきて、すごくいい流れに乗れているな、と。このまま色川で暮らしていけたらと思っています。

――家村さんにとって、色川への移住はいいことずくめだったのですね。今回は素敵なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

・那智勝浦町 :那智勝浦町公式サイト内の移住情報ページ。

・ふるさと色川:住民自治組織である「色川地域振興推進委員会」による色川の紹介サイト。

・ABCテレビニュース:ABCテレビ制作の色川地区ドキュメンタリー動画。