埼⽟県上尾市にある聖学院⼤学には多くの留学⽣が在籍しています。「聖学院⼤学に⼊学を決めた理由」という学内の調査では、「留学⽣が多く在籍しているから」と回答する学⽣がいるほど、留学⽣の多さが特徴であり魅⼒にもなっています。

そんな聖学院⼤学では、留学⽣向けの授業として、⽇本語科⽬の「アカデミックジャパニーズ」と教養科⽬の「⽇本社会」を 2018 年から開講しています。⼤学⽣活は元より卒業後にも活きてくるこれらの授業と、留学⽣の様⼦についてお話を伺いました。

お相⼿は、基礎総合教育部⻑・教授であり留学⽣センター⻑もお務めの岡村佳代先⽣と、聖学院⼤学・⼤学院広報担当の松崎綾⼦さんです。

岡村 佳代 先生

聖学院大学 教授

基礎総合教育部長、留学生センター長

専門分野

異文化間心理学、異文化間教育

異文化間心理学では、異なる文化、異なる背景を持つ人々との接触場面を中心に、主に人のこころの動きに注目します。国籍や民族の違いだけではなく、わたしたちの生活の中にはさまざまな「異文化」が存在します。異文化と出会ったとき、私たちはどのような気持ちになったり、どのように行動したりするでしょうか。このようなことを調査、分析を通して明らかにするとともに、人と人、人と社会、人と文化の関係についても考えていきます。

➡リサーチマップ

学びのキーワード

異文化間能力、異文化間コミュニケーション、文化的アイデンティティ、留学生、異文化間葛藤

担当科⽬

異文化間コミュニケーション

国際交流と多文化共生

アカデミック・ジャパニーズ(日本語科目)

アカデミック・スキル(日本語科目)

関係づくりの日本語(日本語科目)

著書、社会貢献等

上尾市多文化共生推進計画策定委員会 委員長

「アカデミックジャパニーズ」と「⽇本社会」

―まず、「アカデミックジャパニーズ」が始まった経緯とその概要を教えてください。

岡村先生:

アカデミックジャパニーズは2018年から始まった、留学生のみが受講できる日本語学習のカリキュラムです。本学の留学生の特徴として、以前から非漢字圏、特にベトナムからの留学生が多いという点があります。

最近では中国からの留学生の割合も再び⾼くなってきていますが、彼らは漢字の形を見れば意味が分かるんです。ただ、非漢字圏出身の多くの留学生はそこが難しいんですね。本学に留学してくるのは日本語学校を経ている学生のみとはいえ、大学での専門的な授業で用いられる日本語や、前提知識である日本文化・社会への理解が追い付いていないという状況でした。

つまり、日本語学校を卒業した時点の知識と、大学の授業との間には高い壁があったんです。その高低差を埋めるという目的でアカデミックジャパニーズは始まりました。

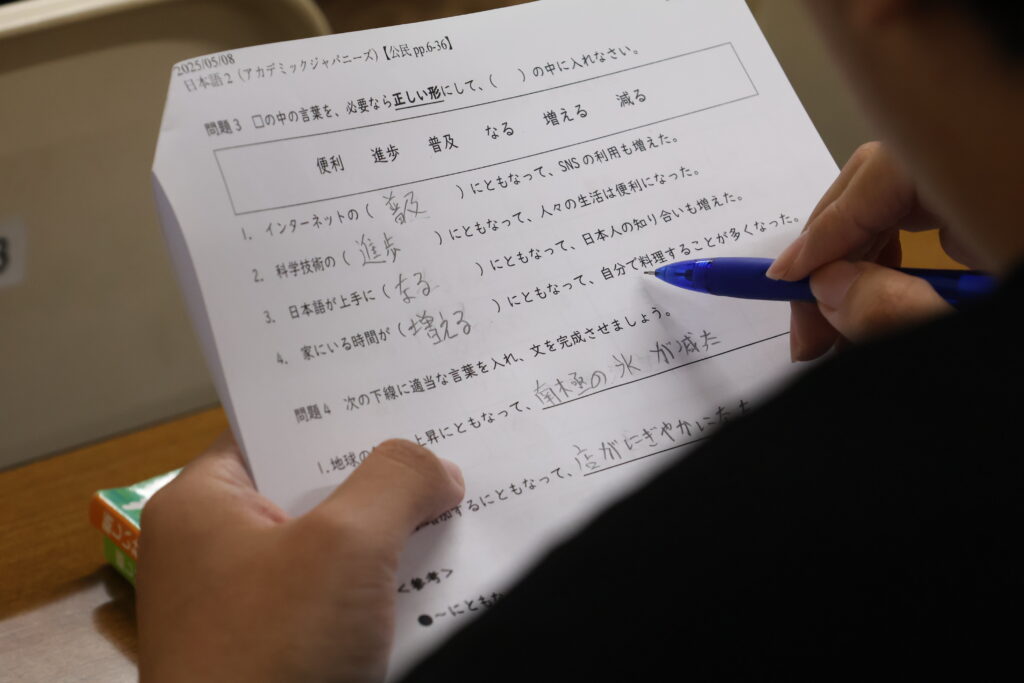

それと同時に、留学生を対象とした教養の授業である「日本社会」も開設し、アカデミックジャパニーズと連動する形をとっています。主に「公民」の教科書を題材に、アカデミックジャパニーズでは日本語の語彙や表現を、「日本社会」では日本の文化と社会について学びます。

今、「日本社会」の授業を担当して頂いているのは、中学・高校で社会科や公民を専門で教えていた先生です。日本語学校と大学の専門科目の中間のような語彙とスピードで話してくださるし、内容的にもまさにその中間の授業になっています。

―なるほど。授業内では具体的にどのような語彙や内容を教えているのでしょうか。

岡村先生:

アカデミックジャパニーズでは日本の中学生向けの公民と地理の教科書を使っているので、そこに出てくる語彙が中心になります。「日本社会」ではもう一段階レベルを上げて、高校相当の公民と地理の授業を行っています。

―公民に出てくる語彙というと、福祉や憲法等が浮かびます。

岡村先生:

そうですね。日本国憲法や政治、国会の仕組みや民主主義についての基本的な内容を学びます。特にベトナムや中国からの学生は民主主義に馴染みがないので、「こういう考え方があるんだ」と知る機会にもなっていると思います。

本学では政治経済学部に最も留学生が多く在籍していますが、最近は心理福祉学部でも増えてきています。ですので、「社会保障制度や福祉とは一体どんなものなのか」と、専門を学んでいく上でのベースになる内容を扱っています。

―確かに中国やベトナムで育った方にとっては、日本の社会制度に対して大きなギャップを感じるでしょうね。

岡村先生:

そうですね、今は様々な手段で情報に触れられる時代ですので、彼ら自身、母国と日本で仕組みが異なるということは何となく理解してはいるようです。

「日本社会」の授業を受けることで、自分の意見、考え方、価値観と日本における価値観との違いや、社会制度を含めた様々な違いを比較しながら理解を深めています。

―やはり社会制度が違うからこそ持てる視点もありますよね。

岡村先生:

そうですね。先生も「視点が自分たちと違うことがあって、それが面白い」とおっしゃっていました。

―アカデミックジャパニーズや「日本社会」を受講している学生は日本に関心のある方が多いのでしょうか。

岡村先生:

日本の政治等に興味がある学生はそれほど多くはないかもしれません。どちらかといえば、「専門の課程でこの知識が必要だから一生懸命学ぼう」という姿勢が見えます。

日本語学習のモチベーションにつながる目的意識

―アカデミックジャパニーズは2018年から開講したとのことですが、何かその時期ならではの事情があったのですか。

岡村先生:

留学生が確実に増えてきていたんです。彼らの日本語と日本文化への理解を深める必要がありました。

また、今後も留学生の受け入れを増やすのであれば、受け入れる側の質を高める必要があるということで、留学生の学生生活を専門に支援する「留学生センター」も2017年に設立しました。

―実際にアカデミックジャパニーズを開講してからどのような効果があったと感じますか。

岡村先生:

本学では留学生に対して、一年次はアカデミックジャパニーズのような日本語や日本についての授業を多く履修し、二年次以降から専門を積極的にとるよう促しています。

過去にアカデミックジャパニーズの履修を終え、専門を学び始めた学生にインタビューをしたところ、語彙の面では「習ったことがある・聞いたことがある語が専門で出てくるとすごく安心感がある」、「授業にコミットしやすくなる」といった声が聞かれました。それに加えて、アルバイト等の私生活の中で、「常識的な話として『〇〇だよね』と日本人から振られる話題が理解できることが嬉しい」という学生もいました。

また、専門の先生方にもカリキュラム開始後に留学生の理解度等の変化について尋ねたんですが、「ノートテイキング等の根本的な面で専門科目に対して違和感なくスムーズに取り組めるようになった」という意見もありました。

松崎さん:

ゼミでは、留学生と日本人学生が同じテーマについて日本語でディスカッションをしている姿もみられますし、本当に研究したいテーマと出会った留学生が院に進学することも増えつつあるのかなと感じます。本学の大学院には⽂化総合学研究科、政治政策学研究科、⼼理福祉学研究科があるのですが、今年は留学生も増えています。

―アカデミックジャパニーズ開講の前後で、留学生の方の全体的な授業の理解度に変化はありましたか?

岡村先生:

私が2015年に着任した頃と比べると、「日本語学習の先にある目標に自分は向かっていくんだ」という意識がすごく見えやすくなったと感じます。例えば、大学卒業や、「専門の授業をしっかり理解したい」という目標ですね。

アカデミックジャパニーズと「日本社会」が開講したことによって、留学生たちがお互いの顔を見て切磋琢磨しやすくなり、モチベーションをキープできるようになったのだと思います。

また、日本語の授業を多く履修していると、留学生同士で関わることはあるけれど、日本人学生との関りが薄くなって、日本語学習に対するモチベーションが下がってしまうことがありました。アカデミックジャパニーズができたことで、留学生たちに「あなたたちは専門課程で日本人と一緒に学ぶんだよ、学んでいるんだよ」と常に意識させながら授業を進められるようになったのも良い点ですね。

留学生の「その後」

―貴学を卒業された留学生の方々は、概ねどのような進路をとることが多いのでしょうか。

岡村先生:

就職したいという学生はベトナム出身の学生が多い印象です。

キャリアサポートに関しては留学生を専門に担当してくださる方がいらっしゃるので、一年生のときから相談に行ける体制があります。そこで卒業後にやりたいことや、それを実現するためのアドバイスを早い段階から受けられるようになっています。就職率に関しても、就職希望者のうち89.7%ほどと、高い値になっています。

―約90%は高いですね。中には帰国する学生さんもいらっしゃるんでしょうか。

岡村先生:

そうですね、もちろん帰国する学生もいますが、最近増えているのは大学院に行きたいという学生ですね。研究を深めたいとか、まだ働きたくないとか(笑)、進学の目的は様々です。少なくとも四年間の中で、日本語で大学院に挑戦したい、やっていきたいと感じられるまでには成長できているのでしょう。

コミュニケーションは完璧な言葉じゃなくていい

―お話を伺っていると、総合して学びの質が高まっているという印象を受けました。

松崎さん:

そうですね。入学後の伸び方がすごいなと感じます。

岡村先生:

留学生センターを立ち上げる際や日本語のカリキュラムを作る際に、入口から出口までを見据えたんです。「本学を出て就職し、日本社会で活躍できる人材」を育成することを意識しました。

支援体制は整っているので、留学生たちにはうまく利用してほしいですね。そしたら、素晴らしい大学生活を送って、望んだところに就職できると思います。

―留学生の皆さんにとっては至れり尽くせりですね。きっと充実した四年間なんでしょうね。

岡村先生:

私は一年生と関わることが多いんですね。その後、卒業間近になった時に会うと、「本当に立派になったね」と感じさせられる留学生がたくさんいるんですよ。最初は「日本語の勉強を一生懸命やらないとついていけないぞ」という感じだったのが、次第に日本語を使いこなせるようになり、専門の授業にも日本文化にも慣れて、やがて「面接に行って内定もらってきました」と変わっていくんです。

大学生って四年間ですごく成長すると思うんですが、留学生は日本人学生が成長する内容にプラスして、日本語の習得や異文化への適応もあるので、より大きな成長を感じますね。

本当に、卒業の時は涙が出ます。

松崎さん:

留学生は皆さんすごくパワフルですよね。本学の留学⽣センターでは、留学⽣と⽇本⼈学⽣で「チーム留学⽣センター」を結成して活動しています。地域のお祭りに参加して、出⾝国の料理を振る舞ったり、学外の国際交流イベントでプレゼンテーションをしたり。留学⽣がダイレクトに地域に⾶び込むので、住⺠の⽅からも好感を持っていただいています。そういった活動の中で、学習した⽇本語を駆使して積極的にコミュニケーションをとっています。

これはアカデミックジャパニーズの成果もあるのだと思います。

―学習が地域に還元されているのはいいですね。

岡村先生:

活動は基本的に留学生が主体となって行っているので、留学生同士の縦のつながりでいろいろなノウハウや情報が受け継がれているようです。チーム留学生センターに参加している日本人学生はまだまだ少ないですが、こういった場面で留学生が日本人学生と関わると「勉強とは違った日本語」に触れることができます。コミュニケーションという観点から言えば、そこまで完璧な日本語でなくても、一緒に仕事をしていく中でわかり合っていけるんですよね。そういったプロセスは、見ていてとてもいいなと思いますね。日本人の学生も留学生の伝えたいことを読み取って、お互いに歩み寄れていて、実りのある関わりだなと。

―異文化間における相互理解のお手本のようですね。素敵なお話をありがとうございました。