子育て世帯の移住先として有力な「首都圏でいちばん人が輝く町」

埼玉県南埼玉郡宮代町。埼玉県の東部、関東平野のほぼ中央に位置し、東武伊勢崎線(スカイツリーライン)と東武日光線が乗り入れる、東京通勤圏の町です。

元々は農村としての歴史が色濃かったものの、戦後の高度経済成長期にベッドタウン化が進み、1940年に7500人台だった人口は1995年に3万5000人台に達しました。そしてバブル崩壊後は都心回帰と少子高齢化の波にのまれ、2020年以降の人口は3万3000人台で推移しています。日本の大都市郊外ではお馴染みの人口動態と言えます。

その一方で、2002年頃からは社会増(一年間で転出より転入が上回る状態)が続いており、宮代町役場が策定する「第5次宮代町総合計画」においても以下の記載があります。

宮代町はすでに、東京のベッドタウンではなくなっています。宮代町はかつてのように、都心に通勤する人たちのための町ではなく、今では、宮代町に住み、近隣で働く人たちの数も増えています。コンパクトな町の中で行われている活動も、それに取り組んでいる人々も、顔の見える距離にあります。

この総合計画では、宮代町の未来像として「首都圏でいちばん人が輝く町」と提示しています。

実際に近年、宮代町では「子育てがしやすい」とか「新しく事業を始める」といった理由で首都圏の他地域から引っ越して来る人が増えているようです。宮代町役場では、企画財政課内に「政策調整担当」を設け、総合計画の推進や移住定住対策などを積極的に行っています。

東西2km、南北8kmの小さな町で何が起こっているのか。気になった筆者は妻と1歳の息子を伴い、2025年2月に同町政策調整担当が開催しているオーダーメイドの見学ツアー「みやしろ初めてツアー」に参加しました。主に子育て世帯の視点で、移住候補地としての宮代町の様子をリポートします。

(記事中の写真・画像は宮代町からの提供)

みやしろ初めてツアー(1)町役場

ツアーを担当して下さったのは、政策調整担当の山下さんと友部さん。役場の玄関で私たちを笑顔で出迎えてくれました。

2階建てで圧迫感のない宮代町役場は、木造の庁舎としては日本最大級なのだそうです。友部さんも「こんな町役場はなかなかありません。中の造りも天井が高くて視界が広がるように設計されているので、お役所的な雰囲気はあまり感じないと思います」と言います。確かに、開放的でゆとりのある空間は、働く人と訪れる人の気持ちを和やかにしてくれそうです。

庁舎内

庁舎内には子育てひろば「きしゃぽっぽ」があります。ここは、子育て支援センターと子育て関連の事務手続き窓口を併せ持った施設で、子どもを遊ばせながら相談や手続きをすることができます。コンサートや親子教室、世代間交流事業なども開催されるそうです。

さらに特筆すべきは休館日の少なさ。なんと2024年(令和6年)度は15日しか休みがありませんでした。これは、小さな子を持つ親としてはとても助かります。雨が降って外で遊べないとか、保育園が急遽お休みになったという時に重宝しそうです。

きしゃぽっぽの外には展示機関車や遊具が設置された「スキップ広場」があります。山下さんは「放課後になると子どもたちが元気に駆け回っています。役場の周辺もそうなんですけれど、宮代町には交通量の少ない場所が多いので、安心して外遊びができるんですよ」と教えてくれました。

みやしろ初めてツアー(2)進修館

役場の次は、真向かいにある「コミュニティセンター進修館」へ。こちらは宮代町の初代町長である斎藤甲馬氏(1955年~1982年まで就任)が象設計集団へ「世界のどこにもないような空間を」と設計を依頼した肝煎りの公共施設とのこと。1980年の開館ですが、今見ても古さを感じません。

屋内にはフリースペースや会議室、茶室、ホール、調理室などがあり、公民館的な利用ができる他に、喫茶店が入っていたり、議会の議場になったりと町中の人が集うそうで、正にコミュニティセンターの役割を果たしているようです。山下さんは「やっぱりここも放課後の子どもたちの居場所になっていて、回廊を走る、フリースペースで勉強やゲームをするなど、みんな思い思いに利用しています」と言います。

予約しなくても気軽に立ち寄れて、子どもたちが走ったり声を出したりできる進修館は、公共「施設」ではなく公共「空間」であると感じました。

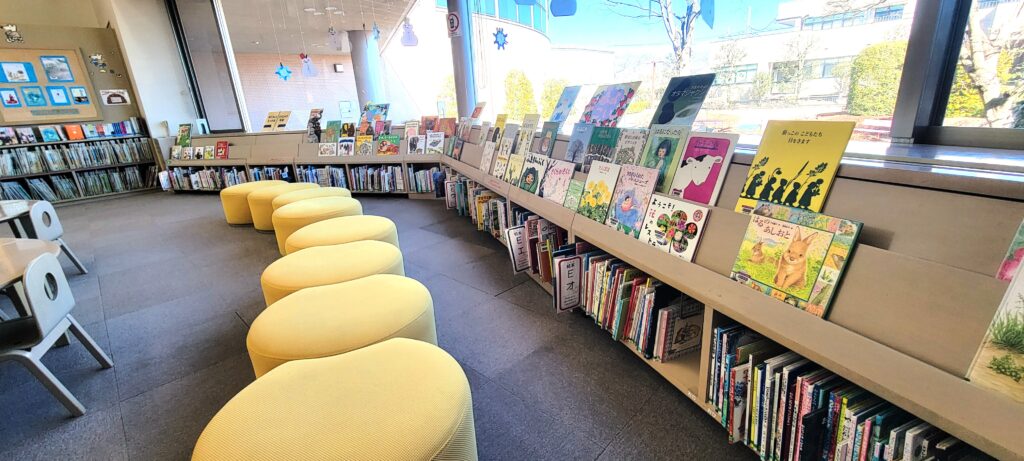

みやしろ初めてツアー(3)図書館

進修館の後は町立図書館へ。こちらは貸し出し冊数に制限がなかったり、子どもたちが本を選びやすいように低い棚が広めに配置してあったりと、やはり子どもたちに優しい施設になっていました。全国の図書館における展示の工夫を紹介する企画「図書館のひきだし」(図書館のためのブックフェア2024)で2位を受賞しただけあり、子ども向けの選書も司書さんの工夫を感じられます。

屋外にも読書スペースがあり、そこに置かれた木製の椅子は、町内にある「日本工業大学」の学生さんたちが作って寄贈してくれたのだそうです。「学生さんたちはキャンパスから町の中に出て来て、町民とも行政とも関わってくれるんです。町内でイベントやワークショップを開催したり、町民まつりの運営にも入ってくれたり、宮代町の一員になってくれています」と山下さんは語ります。

みやしろ初めてツアー(4)みやしろ森のようちえん

筆者たっての希望でツアーに組み込んでいただいたのが、「みやしろ森のようちえん」の見学です。こちらは、認可外保育施設として週5日の預かり保育を実施しています。子どもたちの遊びの舞台は、ようちえん所有の田畑は元より、町内・近隣の雑木林や農地にも広がっています。

ツアー当日は、「新しい村」で子どもたちが元気いっぱい遊んでいました。ザリガニを探してみたり、高い所に登ってみたり、畔を駆け抜けたりと思い思いに遊び、その周りで大人が見守っています(森のようちえんや野外保育では保護者が運営に深く関わるものの、子どもには過干渉しないで遊び方を任せる傾向が強い)。町の人々からは「昭和の遊び方だね」と言われるそうです。

埼玉県の平野部では、このように子どもたちが安全に外を駆け回れる森のようちえんはとても貴重な存在。県内の遠方から1時間かけて通園する家庭や、これを目当てに宮代町へ引っ越す家庭もあるそうです。また、町外からみやしろ森のようちえんへ通っている内に家族で宮代町が気に入り、引っ越して来るというケースもあるとか。

園児のみんなを見ていて特に感じたのは、人見知りしないこと。年齢別のクラス分けなどはありませんし、普段から多くの保護者や町の人々と接しているからでしょう。私たち夫婦にも自然に話しかけてくれましたし、息子のことも可愛がってくれました。

屈託なく笑って遊ぶ子どもたちの姿を見ていると、何時間でも過ごせそうな気分になりました。東京23区から1時間圏内に、このような素敵な光景を拝める場所は珍しいのではないでしょうか。

みやしろ初めてツアー(5)新しい村

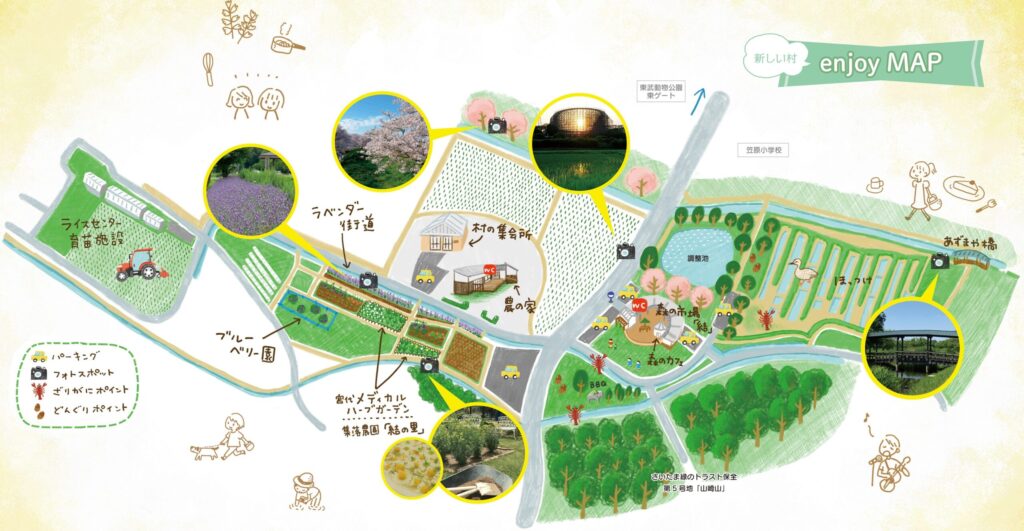

ツアー最後の目的地は宮代町の看板の一つとも言える、「新しい村」です。新しい村は、都市化の進行と農業の担い手不足によって、宮代町の特色である美しい田園風景の衰退が進んだことに町民と行政が危機感を覚え、議論と検討を重ねながら作ってきた場所です。

新しい村には、地域内自給を目指す農産物直売所「森の市場『結』」や、家庭菜園、江戸時代の田んぼを再現した「ほっつけ田(堀上田)」、育苗施設などがあります。農業体験や食育のイベントが行われることもあるそうです。また、新しい村周辺には、さいたま緑のトラスト保全第5号地に指定されている山崎山の雑木林があり、豊かな自然環境の中で多種多様な動植物が生息しています。

森の市場「結」で買い物をしましたが、スーパーで売っているものよりも明らかに新鮮で安いのです。イチゴもいい香り。友部さんは「農家のみなさんのご協力によって、新鮮な農産物を販売することができているんです」と言います。宮代町民が羨ましくなりました。

他にもたくさんある宮代町の魅力

みやしろ初めてツアー終了後もあちらこちらと町内を巡り、また、町に関する資料も読みました。宮代町のさらなる魅力に触れたので、以下に紹介します。

1. 東武動物公園

宮代町のランドマークの一つである東武動物公園は、動物園、木製ジェットコースターなどアトラクション、プール(夏)、イルミネーション(冬)と、一年中楽しめる遊園地兼動物園です。山下さんも「年間パスポートを買って家族で通っています」と仰っていました。埼玉県民の遠足先でもある東武動物公園を庭のように使えるなんて、贅沢ですね。

2. 空が広い

宮代町は関東平野の真ん中にあり、山や丘陵が全く存在しません。そして、「初代町長が定めた方針で、町内には高い建物がないんです」と山下さんが教えてくれた通り、公共施設を含めて、今回目にした建物の多くが2階建て以下でした。ビル街に疲れた人はもちろん、山に囲まれて閉塞感を覚えているような方にも移住をお勧めできます。

3. 町民・民間の活動が盛ん

子どもたちの居場所を作ってくれる人々

毎月第3土曜日に子どもたちに開放される「辰新田集会所」では、地域の人と遊んだり、学生さんたちに勉強を教えてもらったりと、子どもたちが色々な人と関わることができます。

また、第2・4土曜日は、元小学校教員の野口さんが自宅に開いた私設図書館「かしんだま文庫」でも遊ぶことができます。さらに、かしんだま文庫は地域の子育てサークルへの貸し出しも行われています。

そして、毎週木曜日は、北海道出身の宍戸さんが開店してくれた「放課後駄菓子屋ふさや」の営業日です。子どもたちの社交と買い物の勉強の場になっています。

子どもたちへの暖かい眼差しを感じることのできる町です。

みやしろおひな祭り

2025年2・3月には、第10回となる「みやしろおひな祭り」が町の共催で開催されました。町民が実行委員会を形成し、町中の店舗や公共施設などで一斉に雛飾りを展示しました。また、参加者みんなで雛飾りを見て歩く「おひな祭ウォーク」や、進修館の大ホールで音楽や舞踊を披露する「おひな祭りステージ」、工芸体験ができる「おひな祭クラフト体験」など、イベントも開催されました。

月曜日のマルシェ

毎月最終月曜日には宮代町役場前スキップ広場で、マルシェ「月イチまんまる」が開催され、町内と近郊からの出店者が野菜やお弁当、コーヒー、お菓子や雑貨などを販売しています。マルシェには日本工業大学の学生さんたちや東武動物公園駅前の無印良品で働いている方々が加わることもあるそうです。

セレクト横丁ROCCO

ボロボロになっていた空き家群を、地元の建築会社「中村建設」がリノベーションし、複合施設「セレクト横丁ROCCO」として2022年10月にオープンしました。レストラン、喫茶店、ヨーグルト専門店、せんべい屋、シェアキッチンが並んでいて、お洒落だけれど気軽に立ち寄れる賑わいスポットとなっています。出店者の中には、人生で初めて自分のお店を持ったという方もいるそうです。

また、ROCCOの裏手にはROCCO「はなれ」として、月イチまんまるの主催者の一人である安島さんが、お弁当とお惣菜量り売りの「あじまんま」も開店し、お昼時にはお惣菜が売り切れてしまう程の人気を集めています。

さらに2024年7月には、ROCCO+(ロッコプラス)として小さな一軒家を改装したカフェも開店し、さらに賑いを見せています。

無印良品、東武ストアとみんなの広場

東武動物公園駅西口にあった東武鉄道関連工場跡地の再開発を、良品計画・東武鉄道・宮代町役場の三者が協働で行いました。その結果、2021年9月にできたのが無印良品と東武ストア、そして芝生が広がる「みんなの広場」です。

良品計画は「地域となにかを生み出す場所」をテーマに、他の店舗にはあまりない、シェアキッチンやレンタルスペース、まちの案内所、キッチンカーの出店やマルシェ開催などを行えるみんなの広場を設けました。これには、自発的に何かを生み出そうとする宮代町の風土が背景となっているそうです。開店以降、様々なイベントが行われています。

4. コンパクトで便利な町

実は、これまで記事で紹介してきた施設のほとんど(町役場、図書館、進修館、新しい村、ROCCO、東武動物公園、東武動物公園駅)が半径1kmの円に収まります。それほどにコンパクトで便利な町なのです。また、平坦でもあるので、小さな子ども連れやお年寄りが、車を使わずに生活するのも難しくないでしょう。

結び

今回、宮代町内を実際に見て回って、とても暮らしやすそうだと感じました。特に、小さな子どもがいる家庭にとっては、森のようちえんや農業体験ができる新しい村、東武動物公園があることや、子ども自身が徒歩・自転車で安全に移動できるくらいの交通量と町のコンパクトさは魅力です。また昨今の物価高騰の中、安価に農産物を手に入れることのできる直売所も、家庭にとって強い味方となるでしょう。

それに、町民が自発的に色々なことを興す気風があるのも素敵です。宮代町自体が「なにかを生み出す場所」となっているのでしょう。そして、行政にもそれを後ろから支える熱意と優しさがあると感じました。例えば、宮代町の広報紙では個人店も取り上げられますし、今回のツアーを案内してくださった山下さんと友部さんはとても親切で、宮代町の良さを伝えたいという意志のある職員さんたちでした。

空が広く、大切に維持されてきた美しい農地もあってのどかだけれど、便利。さらに、意欲のある人々が生み出す新しい刺激。「首都圏でいちばん人が輝く町」は、伊達ではありません。

(記事公開日:2025年5月2日)